Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси

- Название:Святые и пророки Белой Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный мир

- Год:2020

- ISBN:978-5-6041886-0-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси краткое содержание

О том, что бывает, когда у обманутых русских людей открываются глаза на обман, свидетельствует приводимая в книге история святого брестского игумена Афанасия (Филипповича). Когда этот образованнейший белорусский юноша узнал о том, что литовский канцлер Лев Сапега использовал его против России, сделав воспитателем готовившегося канцлером марионеточного правителя оккупированной России, Филиппович стал монахом и добрался до русского царя Михаила Федоровича Романова, рассказал ему о готовящемся против него и России заговоре и оккупации. Затем, вернувшись в Брест, посвятил свою жизнь борьбе с унией и за воссоединение Великой, Малой и Белой России, стал идейным вдохновителем православного русского восстания во главе с гетманом Богданом Хмельницким, за что три раза арестовывался, подвергался страшным пыткам и в итоге был расстрелян оккупантами. Описанные в книге борьба и подвиг «святого белорусского партизана» игумена Афанасия и многих таких, как он, святых и пророков Белой Руси откроют глаза и станут примером для многих обманутых антиправославной антирусской (следовательно – антибелорусской) пропагандой и позволят остановить готовящийся в Белоруссии «украинский» сценарий, а также приблизят час неизбежного воссоединения Великой, Малой и Белой Руси, важным шагом к которому станет реальное строительство Союзного Государства Белоруссии и России.

Святые и пророки Белой Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вернувшись из заключения, отец Алексий (Кабалюк) до конца жизни оставался в основанном им Св. Никольском монастыре села Иза, созданном возле храма, в котором служил отец Иоанн Раковский, и продолжал свою миссионерскую деятельность. Уже в 1920-м году в Мармарошском округе в селах Иза, Быстрый, Горинчево, Уйбарово, Липча, Селище, Теребля, Кошелево в Православие перешло все население. В 1921 году, 19 августа, отец Алексий открывает собор Карпаторусской Православной Церкви. На него съехались делегаты (более 400 человек) со всех православных сел края. Делегаты приняли Устав и официальное название «Карпаторусская Восточная Православная Церковь». Еще со времен Австро-Венгрии Подкарпатская Русь находилась в юрисдикции Сербской Церкви,

Из-за гонений на Православие в России съезд решил остаться в сербской юрисдикции, к тому же Сербская Церковь наиболее близка Русской, ее тогдашнее руководство — выпускники российских духовных школ, в Сербии также располагался центр русской церковной эмиграции. Ее лидер, митрополит Антоний (Храповицкий), серьезно помогал карпатороссам, в Пряшевскую Русь был отправлен знаменитый миссионер архимандрит Виталий (Максименко), бывший до революции начальником типографии Почаевской лавры. Он основал монастырь св. Иова Почаевского на Пряшевщине, пригласил туда старцев с Валаамского монастыря, начал издавать газету «Православная Карпатская Русь», ставшую потом официальным изданием Русской Зарубежной Церкви «Православная Русь». Также Подкарпатской Руси помогала знаменитая Битольская духовная семинария в Сербии, в частности, такие ее выдающиеся представители, как святитель Иоанн Максимович и преподобный Иустин Попович, который некоторое время служил на Пряшевщине. Подкарпатская Русь приняла у себя около и тыс. русских белых эмигрантов, среди которых отец Василий Пронин, ставший старцем-схиархимандритом и написавший уникальный труд по истории Карпаторусского Православия (скончался в 1996 г.).

Тем не менее, возрожденное в Карпатах Православие получило еще одно испытание — попытку раскола. Константинопольский Патриарх — обновленец и экуменист Мелетий (Метаксакис), «прославившийся» поддержкой советских обновленцев и жестокими гонениями на валаамских монахов, державшихся старого стиля и не признававших обновленчества, в противовес Сербской Церкви назначает в Карпатскую Русь епископа Савватия (Врабеца). Делается это при поддержке чехословацкого правительства, И вновь отец Алексий Кабалюк стоит на страже церковных канонов. Карпаторусскую Церковь удалось отстоять от претензий Константинополя, однако окончательно эта проблема была решена только в 1946 году, когда отец Алексий возглавил движение за присоединение обеих юрисдикций к Русской Православной Церкви, которое увенчалось успехом, и таким способом разделение было преодолено.

Схиархимандрит Алексий (Кабалюк) был убежденным приверженцем идеи национального единства карпатороссов с русским народом и присоединения Подкарпатской Руси к России.

4 декабря 1947 года архимандрит Алексий (Кабалюк) отошел ко Господу.

В 1998 году Сербской Православной Церковью в лике святых был прославлен владыка Досифей, столь много сделавший для Православия в Подкарпатской Руси.

Летом 1999 г. обретены мощи отца Алексия (Кабалюка). Практически полностью сохранилось тело и мантия, истлели только стопы и кисти рук. Из могилы была извлечена положенная туда при погребении икона Иверской Божией Матери, которую отец Алексий привез с Афона. На ней, пролежавшей в более чем влажном грунте вместе со святыми мощами духовного отца Подкарпатской Руси, даже не потускнели краски.

Хочется верить, что е состоявшаяся в УПЦ МП канонизация сонма карпаторусских святых станет началом духовного возрождения Угорской, Подкарпатской Руси, а Св. Никольский монастырь в Изе станет лаврой.

Ввиду тесной связи Подкарпатской и Западной Руси история карпаторусской государственности и безбожной украинизации карпатороссов дана в первой главе книги.

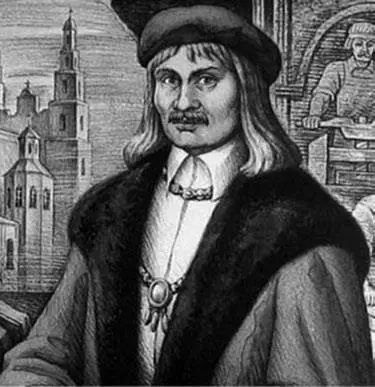

Русский первопечатник Франциск Скорина

Писать о первом русском первопечатнике Франциске Скорине необходимо, ибо имя и дело этого великого русского просветителя и интеллектуала стало субъектом циничных фальсификаций на тему его национального самосознания и языка его творений.

Это самосознание и это язык — русские и никакие иные! Франциск Скорина родился в Полоцке ок. 1490 г., образование он получил в католическом монастыре бернардинцев, потом — в Краковском университете, где, кстати, учился и второй русский первопечатник — о. Иоанн Федоров. Там Скорина изучал «вольные искусства» и медицину, экзамен по которой он отлично сдал в Падуанском университете.

Франциск Скорина

Первое издание Скорины на церковнославянском языке — Псалтирь, издана в 1517 году в Кракове. Писать, что она издана на некоем «старобелорусском языке», — занчит лгать. Это обычный церковнославянский язык XVI в. После этого он издает 23 библейские книги. В 1520 году он переезжает в Вильну, где создается его, первая на Западной Руси, типография, которая расположилась в доме виленского бургомистра Якоба Бабича. Его меценатом выступает великий православный просветитель и исповедник Западной

Руси князь Константин Острожский, который также поддержал о. Иоанна Федорова, когда он вынужденно перебрался на Западную Русь.

Изданная Скориной «Книжица подорожная» была осуждена костелом, но о ее осуждении Православной Церковью ничего не известно. Более того, в «Малой подорожной книжице» приведены святцы, основанные на православном календаре; в них упоминаются православные святые (русские и некоторые сербские), но нет ни одного католического (в том числе святого Франциска Ассизского, в честь которого, видимо, он и был назван)» [95] http://2mir-istorii.ru/lichnosti-novaya-istoriya/6065-francisk-skorina. html

.

Главное просветительское дело Франциска Скорины — издание им самостоятельно переведенной «Русской Библии». Она не является точнейше переведенным и утвержденным Церковью текстом, но, как уже отмечалось, деятельность Скорины активно поддерживалась ревнителем Православия князем Константином Острожским и эта поддержка и молчание Православной Церкви насчет осужденной Костелом «Книжицы подорожной» является важным аргументом в до сих пор до конца не выясненном вопросе о вероисповедании Скорины: раз ревнители Православия, такие как основатель первой православной русской Академии князь Константин Острожский, поддерживали деятельность Скорины, значит, она принадлежит русскому Православию (хотя Скорина одно время жил и издал первую книгу в Праге, бывал там после этого, мог знать Яна Гуса и увлекаться его лжеучением). Принципиально и то, что Скорина издал и наименовал так именно «Русскую Библию», а не «старо-» или «ново-белорусскую, «украинскую», «польскую».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: