Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея

- Название:Под звездным флагом Персея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

- Год:1974

- Город:Л.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея краткое содержание

Литература об Арктике почти не сохранила следов о том далеком и трудном времени. Книга восполняет этот пробел. Она иллюстрирована многочисленными фотографиями, сделанными автором, а также репродукциями с картин новоземельского художника Тыко Вылка и участников экспедиций В. М. Голицына и В. А. Ватагина, никогда не публиковавшимися ранее.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.»

В разделах «Примечания редактора» и «Краткие биографические справки» приводятся комментарии к отдельным страницам книги и биографические сведения об отдельных лицах, упомянутых в книге — V_E.

Под звездным флагом Персея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К пакгаузу подали четыре товарных вагона. И снова началась погрузка. Теперь в ней принимали участие не только мы, молодежь, — штатные грузчики, но и все будущие участники экспедиции. Таскал тюки И. И. Месяцев, грузили ящики доценты и преподаватели университета Л. А. Зенкевич, В. А. Яшнов, ассистенты А. А. Шорыгин, В. В. Алпатов, Б. К. Флеров и многие другие.

Один вагон, загруженный только наполовину и наиболее ценным имуществом — обмундированием, ружьями, микроскопами, фотоаппаратами, был оборудован железной печкой. Из ящиков и тюков мы устроили спальные места. Голицын, Розанов и я должны были сопровождать груз до Архангельска.

Володя разукрасил мелом снаружи стены вагона огромными якорями и интригующей надписью: «Вагон специального назначения Полярной экспедиции Плавучего морского научного института».

Вскоре все четыре вагона подали к пассажирской платформе Ярославского вокзала, чтобы отправить с почтовым поездом до Ярославля. Почему-то простояли мы здесь дня два, пока нас не прицепили. Наши вагоны с якорями и надписью «Полярная экспедиция» вызывали любопытство. Привлекала внимание и статная фигура Володи в матросской рабочей одежде, его красивое породистое лицо.

Наконец нас прицепили. Распрощавшись с родственниками и друзьями, мы тронулись в далекий путь на север. Нас, троих молодых людей, не пугало ни расстояние, ни время. Путь по незнакомым местам казался интересным и увлекательным, в особенности из отдельного вагона, да еще с печкой.

Стояло лето. Поезд шел медленно, обе двери товарного вагона были распахнуты как бы прямо в природу — за ними бесконечной панорамой развертывались пейзажи средней полосы России, с ее полями, перелесками, спокойными речками и живописными деревушками.

Но так беззаботно с почтовым поездом ехали мы только до Ярославля. Потом начались всевозможные трудности и задержки. Это был 1921 год. Исправных паровозов не хватало, составы приходилось тащить стареньким паровозам серии О с огромной трубой в форме самовара (искрогасителем). Котел топили дровами, да еще еловыми, выпускавшими целый фейерверк искр. Зачастую на подъеме у паровоза не хватало сил, тогда нагоняли пар в котле и состав снова медленно трогался в путь.

На узловых станциях, где менялась бригада, надо было всячески упрашивать начальство, чтобы нас прицепили к скоро отправляющемуся составу. Иногда паровоза не оказывалось и мы задерживались на многие часы и дни. Нам не раз предлагали: «Грузите дрова в тендер, тогда прицепим». Конечно, мы грузили, и, хотя дров требовалась уйма, это нас не смущало. Мы швыряли поленья под веселые шутки и покрикивания Володи Голицына, которого уже признали профессиональным грузчиком.

На одном из перегонов в паровозную бригаду не хватало кочегара и из-за этого задерживалось отправление состава. Заменить недостающего вызвался Володя, и на дистанции от Вожеги до Няндомы он с полным успехом кормил топку дровами. А на станции Няндома, на полпути между Вологдой и Архангельском, мы застряли на три или четыре дня.

После перегона вернулся Володя с паровоза, усталый, грязный, но довольный.

Потихоньку, с «комфортом», в вагоне «специального назначения» продвигались мы к северу. По своим документам получали кое-какие продукты на питательных пунктах. Готовили на железной печурке скудные обеды и любовались непрерывно меняющимися северными пейзажами.

Но вот и последняя станция перед Архангельском — Исакогорка. Расположена она на высоком надпойменном берегу Северной Двины, в 10 километрах от станции Архангельск. Сам город находится на другом берегу.

По автолитографии, висевшей в естественном кабинете реального училища Воскресенского, где я учился, сложилось у меня представление об Архангельске как о далеком северном городе. Художник сделал ее в суровых, даже мрачных тонах, по его представлению, свойственных северу. Темное небо, свинцовая вода широкой реки, неприветливый город и целый лес мачт парусных кораблей, припорошенных снегом.

Станция Исакогорка лежит на возвышенности, откуда открывается широчайший горизонт на многие километры. В тот летний день солнце сияло с голубого неба, широчайшая река была глубоко-синей и сверкала яркими бликами. В далекой дымке на противоположном берегу просматривались светлые здания и соборы Архангельска и Соломбалы. Лес мачт у пристаней, пароходы и парусные корабли, стоящие на рейде, говорили о близости моря.

Солнечный пейзаж рассеял мое прежнее представление о севере и создал какое-то приподнятое радостное настроение.

Поезд быстро скатился вниз, к пристани грузового порта Бакарица; состав расформировали, и наши четыре вагона подали на причал к самой воде.

Закончилось наше путешествие от Москвы до преддверия Северного Ледовитого океана. Да! Я не оговорился, это было действительно путешествие. Длилось оно две недели, и столько трудностей пришлось испытать за это время, столько энергии и настойчивости надо было приложить, чтобы протолкнуть наши вагоны до Северной Двины, что его вполне можно назвать путешествием. Но была и своеобразная прелесть в нем: много интересного удалось нам повидать и пережить, с разными людьми познакомиться. Мое первое дальнее путешествие запомнилось мне на всю жизнь.

Через два-три дня к причалу подвели небольшую баржу и в нее из вагонов перегрузили экспедиционное имущество.

Из тюков, ящиков и мешков устроили на ней нечто вроде домика, затянули все это брезентом и вдвоем с Володей устроились в нем на житье в ожидании, когда баржу отбуксируют к борту ледокольного парохода «Соловей Будимирович» («Малыгин»).

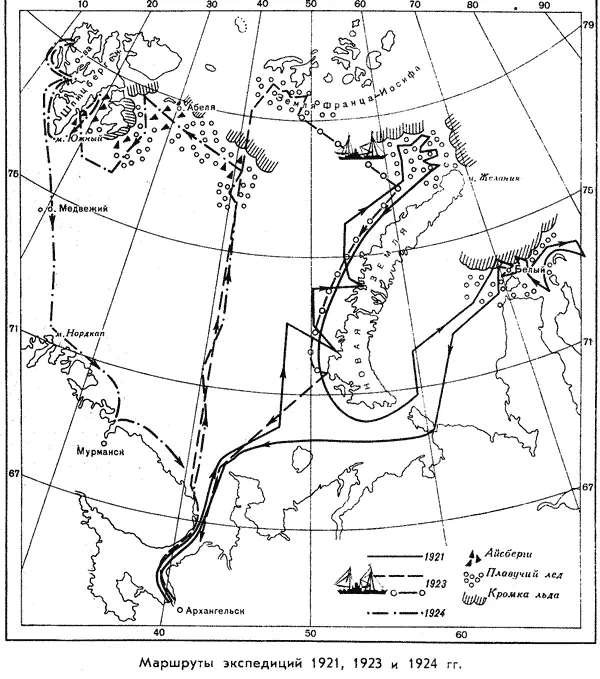

{3} 3 В оригинале карта тонирована голубым цветом — V_E.

В домике мы сделали довольно удобные спальные места, но теперь лишились нашей кормилицы — печки. Никаких столовых или буфетов на пристани Бакарица тогда не было и в помине, не было даже кипятка. Наше голодное положение скрашивал неунывающий Володя Голицын. Из муки, сгущенного молока и какао он готовил болтушку на холодной воде. Наевшись соленой селедки без хлеба, мы запивали ее или вернее заедали этим своеобразным кремом.

Но как чудесны были белые ночи на Двине — необычайно нежные, какие-то перламутровые тона неба и воды. На ночь замирало движение на реке и над ее просторами наступала прозрачная тишина. Володя доставал свои художественные принадлежности и делал зарисовки, работал акварелью. Многие из его рисунков хранятся теперь у его сына И. В. Голицына.

Наконец на третий или четвертый день к пристани Бакарица подошел долгожданный буксир и перетянул баржу в город, к Соборной пристани. Сейчас я уже не помню, долго ли и по какой причине мы снова простояли с нашей баржей у этой пристани в центре Архангельска. Там, совсем рядом, находился рынок, и мы прежде всего набросились на еду и молоко. Архангельский рынок ушел в далекое прошлое, и о нем следует вспомнить и сказать несколько слов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: