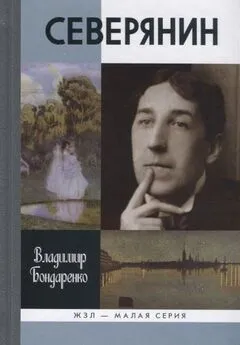

Владимир Бондаренко - Северянин: Ваш нежный, ваш единственный...

- Название:Северянин: Ваш нежный, ваш единственный...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04054-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Северянин: Ваш нежный, ваш единственный... краткое содержание

Северянин: Ваш нежный, ваш единственный... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И потому для нищего поэта возвращение советской власти в Эстонию в июне 1940 года на самом деле было спасением, им вдруг заинтересовались известные советские писатели и чиновники, появились первые публикации в центральных изданиях. Появилась надежда.

Думаю, если бы не война, перевезли бы больного поэта в Москву, в Переделкино. И умер бы он советским классиком. Но иная судьба ему была предначертана.

После своей северной жизни, уже почти сформировавшимся, он был увезен отцом в Китай, на Квантунский полуостров, в арендованные Россией порты Дальний и Порт-Артур. Там в его поэзию вошли и океанский простор, и глобальность масштабов: «От Баязета до Порт-Артура». До конца жизни и в лирике, и в пейзажных стихах он оставался имперским поэтом, не уступая в этом Николаю Гумилеву. Возвращался шестнадцатилетним подростком из Китая один, поссорившись с больным отцом, останавливаясь по пути то на озере Байкал, то в Уральских горах. Сибирь прочувствовал сполна. Вернувшись к матери в Гатчину, он посвятил начало своей поэзии морю и имперским кораблям.

Именно в этот гатчинский период, оставив за спиной северное одиночество, путешествия и рыбалки, он погрузился в игровые стихии. Молодой, но уже имевший хороший жизненный опыт, чувствовал себя поэтом. Бродя по царским паркам и дворцам, куда его как местного подростка пускали бесплатно, он наслаждался в Гатчине игрой в императорский стиль. Мне кажется, не было бы Гатчины с ее павловскими имперскими мизансценами, не было бы и северянинского грезофарса. На мызе Ивановка, под Гатчиной, писал он свои изумительные сонеты и стихи:

И вздрагивала лошадь, под хлыстом,

В сиреневой муаровой попоне...

И клен кивал израненным листом.

Шуршала мгла...

Придерживая пони,

Она брала перо, фантазий страж,

Бессмертя мглы дурманящий мираж...

Все эти фарфоровые дворцы и принцессы Мимозы, принцы Сирени и короли, колье принцессы и небес палаццо появились не из мистических видений, а из гатчинской придворной реальности, помноженной на фантазию талантливого юноши, оттуда же произошли все ананасы в шампанском и мороженое из сирени.

Вот откуда весь этот северянинский дурманящий мираж... Свобода и одиночество наряду с гатчинскими дворцами и северными реками и создали нам этого идеального поэта.

Официально мы пишем про петербургский период жизни Северянина, он сам вспоминает о доме на Гороховой, 66, но мать поэта с давних пор снимала дачу в Гатчине, и он делил время между городом и сказочной Гатчиной.

«Был на Гороховой наш дом...». Трехэтажное здание на Гороховой под номером 66, в двух шагах от Загородного проспекта, по-прежнему существует. Этот изящный дом принадлежал Домонтовичам, родственникам первого мужа матери. Здесь и родился уже 130 лет назад, 4 мая 1887 года «король поэтов».

Заслуживает внимания родословная поэта, которой он гордился.

По матери, напомним, он был в родстве с поэтом Фетом, с историком Карамзиным, которого смело звал «доблестным дедом». Гордился генерал-лейтенантом Георгием Домонтовичем, первым мужем матери, чьим предком был украинский гетман Довмонт, владевший под Черниговом дворцом в сто комнат.

Мать Игоря — Наталья Степановна, урожденная Шеншина (1846—1921), дочь предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии, от первого мужа имела дочь Зою (1875—1907), и Игорь искренне считал род Домонтовичей своим.

Давид Бурлюк после первых встреч с поэтом, узнав о его родстве с Карамзиным, чем тот щеголял — «И в жилах северного барда / Струится кровь Карамзина» — писал: «Запрятавшись за красный тяжелый штоф завес, еще теплятся свечи, и при их бледных всплесках предо мной высокомерное взнесенное к потолку лицо мучнистого цвета, со слегка одутловатыми щеками и носом. Смотришь, нет ли на нем камзола. Перед тобой Екатерининский вельможа. Северянин сам чувствовал в себе даже наружные черты восемнадцатого века, недаром он несколько раз напоминал о родстве с Карамзиным. Не беспочвенно и его стремление выразить чувства в утонченных "галлицизмах". И только такой поэт мог возникнуть в Петербурге».

Детство и юность в Гатчине дают о себе знать. Как не стать вельможей?

Отец поэта, поручик Василий Петрович Лотарев вскоре после смерти Домонтовича женился на его вдове, хотя она и была на 13 лет старше.

Отец дал сыну имя Игорь. Он «прислал привет отцовский в зыбку. / Шалишь, брат: Игорь — не Егор!».

Не менее важными для формирования характера Игоря были и его увлечения. К примеру, уже упомянутая опера, которую он посещал с самого раннего детства. У семьи были постоянные места в Мариинском театре. Остались в памяти «Рогнеда» А.Н. Серова и «Князь Игорь» А.П. Бородина, поставленные в 1895—1896 годах. «...Обе эти оперы — русские оперы! — очаровали меня, потрясли, пробудили во мне мечту — запела душа моя. Как все было пленительно... Сладко кружится голова. Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?»

Не с театра ли начиналась будущая яркая карнавальность, маскарадность его творчества? Всю жизнь он примеривает на себя разные маски, одни подходят, другие — нет. Не беда, можно сменить!

Из воспоминаний поэта и драматурга А.М. Арго: «...Также распевно, пренебрегая внутренним смыслом стиха, совершенно однотонно произносил свои произведения Игорь Северянин, но тут была другая подача и другой прием у публики. Большими аршинными шагами в длинном черном сюртуке выходил на эстраду высокий человек с лошадино-продолговатым лицом; заложив руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-накрепко упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя и не желая видеть, и приступал к скандированию своих распевно-цезурованных строф. Публики он не замечал, не уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг, вызывал определенную реакцию у контингента определенного типа. Все было задумано, подготовлено и выполнено. Начинал поэт нейтральным "голубым" звуком:

Это было у мо-о-оря...

В следующем полустишии он бравировал произнесением русских гласных на какой-то иностранный лад, а именно: "где ажурная пе-э-на"; затем шло третье полустишие: "где встречается ре-эдко", и заключалась полустрофа двусловием: "городской экипаж" — и тут можно было уловить щелканье щеколды садовой калитки, коротко, резко и четко звучала эта мужская зариф-мовка. Так же распределялся материал второго двустишия:

Королева игра-а-ала

в башне замка Шопе-э-на,

И, внимая Шопе-э-ну,

полюбил ее паж!

Конечно, тут играла роль и шаманская подача текста, и подчеркнутое безразличие поэта, и самые зарифмовки, которым железная спорность сообщала гипнотическую силу: "пена — Шопена, паж — экипаж". Нужно отдать справедливость: с идейностью тут было небогато, содержание не больно глубокое, но внешнего блеска — не оберешься! Закончив чтение, последний раз хлопнув звонкой щеколдой опорной зарифмовки, Северянин удалялся все теми же аршинными шагами, не уделяя ни поклона, ни взгляда, ни улыбки публике, которая в известной своей части таяла, млела и истекала соками преклонения перед "настоящей", "чистой" поэзией...»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Бондаренко - Ивашкина помощь [Сказки]](/books/1071568/vladimir-bondarenko-ivashkina-pomoch-skazki.webp)