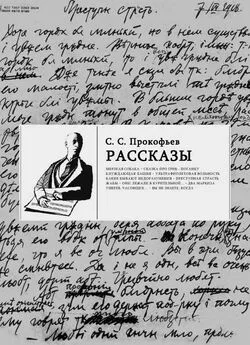

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918

- Название:Дневник 1907 - 1918

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Coordination Impression DIACOM

- Год:2002

- Город:Париж

- ISBN:2-9518138-0-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918 краткое содержание

Дневник написан не просто очень хорошо — перед нами, может быть, лучший из до сих пор опубликованных русских дневников, по объему, интенсивности материала, резкой своеобычности вùдения, несомненно, происходящей из человеческих свойств автора, — превосходящий все, прежде известное. Рядом можно было бы поставить только Дневник М. Кузмина, которого как писателя Прокофьев ценил и любопытное впечатление от встречи с которым на ленинградской квартире у Анны и Сергея Радловых занес в свой Дневник: “...за чаем читает стихи, заикается и шепелявит, но выглядит выразительно. Я сижу сбоку и с любопытством рассматриваю его череп. Совершенно сверху плоский, как будто ударом шашки снесли крышку его черепной коробки. Одет он бедно, пальто у него дырявое. Когда мы одеваемся в передней, то мне как-то стыдно за мое парижское на новой шелковой подкладке, по которой он скользнул глазами” (запись от 12 февраля 1927; т. 2, с. 507). Однако сравнивать оба дневника по-настоящему трудно. Дневник Кузмина не опубликован еще в полном объеме: кстати, интересно прочесть, что поэт написал — если написал — о встрече с Прокофьевым. Кроме того, дневник Кузмина — по крайней мере, в опубликованной части — посвящен во многом описанию состояний, снов, воспоминаниям о давно прошедших событиях и вообще психологическому и интеллектуальному самоанализу. Дневник же Прокофьева — полная противоположность: “В моем дневнике я занимаюсь больше фактами, чем настроениями: я люблю жизнь, а не "витания где-то", я не мечтатель, я не копаюсь в моих настроениях” (запись от 19 июня 1911; т. 1, с. 153). Это — записи не человека слова, хотя и владеющего словом блистательно, а человека действия.

Как человек действия, Прокофьев принял все меры к тому, чтобы его тетради не попали в руки недоброжелателей. Регулярные записи обрываются на 1933 годе, а в 1936-м автор дневника окончательно переселился в советскую Москву. Далеко не все на ранних страницах дневника совпадает с тем, что Прокофьев говорил и думал в конце 1930-х: а он, надо отдать должное, говорил только то, что думал в настоящий момент, и душой не кривил. Как повествует об этом в предисловии его старший сын Святослав, в 1938 году, в свой последний приезд в США, композитор оставил “в сейфе” и часть переписки, и весь свой дневник, предварительно вывезя некоторые тетрадки из СССР. Прокофьеву “повезло” — он умер в один день со Сталиным, так что когда “в 1955 году этот архив был перевезен в СССР инюрколлегией” (т. 1, с. 11), криминала по оттепельным временам в бумагах Прокофьева не обнаружили. “Далее состоялось заседание Комиссии по наследию С. С. Прокофьева, на котором был решен вопрос о том, куда поместить полученный архив. На это заседание ни я, ни мой брат Олег, ни тем более наша мать Лина Прокофьева приглашены не были. Комиссия решила передать все документы в Государственный Архив (ЦГАЛИ)” — сообщает Святослав Сергеевич. Лина Ивановна, с которой Прокофьев расстался в 1941 году, все еще находилась в мордовских лагерях (сначала она была в печально знаменитой Абези): вина ее заключалась в том, что она оказалась матерью детей подвергшегося в 1948 разгрому “за формализм” композитора; поэтому доступ к помещенным на государственное хранение документам был открыт на последующие 50 лет только второй жене Прокофьева Мире Мендельсон и обоим сыновьям композитора. Для всех остальных эти материалы оставались как бы не существующими. В 2002 году Святослав Прокофьев решил воспользоваться “моральным правом на издание дневников” и, с ведома сотрудников архива, выпустил Дневник 1907—1933 годов в двух томах (с третьим, состоящим из фотографических иллюстраций из семейного альбома) на собственные средства Париже. Можно сколь угодно сетовать на то, что, имея на руках такое сокровище, сотрудники отечественного архива в очередной раз не исполнили возложенной на них роли и не осуществили научного издания исключительного во всех смыслах текста на родине. Главное, что текст все-таки издан. Причем сами Прокофьевы, часть которых живет в России, часть во Франции, а часть — в Англии (где при Университете Лондона создан Архив Сергея Прокофьева), исходили из того, что оттягивать с изданием больше нет никакой возможности. “Мы не хотели превращать первое издание в музыковедческий труд с длинными и исчерпывающими комментариями (минимально даны лишь самые необходимые), с полным указателем имен и основными биографическими данными и т. д. Только они могут составить несколько объемных книг. Это, я не сомневаюсь, будет сделано специалистами”, — пишет в предисловии Святослав Прокофьев (т. 1, с. 12).

В плане литературном дневник Прокофьева очень близок французскому роману воспитания. Непонятно, насколько такой была сама жизнь гениального юноши, уже к середине 1910-х переросшего своих учителей и старших соотечественников — даже таких исключительно одаренных, как первый его наставник Глиэр, директор Петербургской консерватории, где Прокофьев учился, Глазунов и кумиры “образованной публики” Метнер и Рахманинов, а насколько — сказалось сознательное следование знакомой Прокофьеву-писателю литературной модели. Дневник — ведь не единственное крупное прозаическое произведение композитора. Известна подробнейшая “Автобиография” (писалась в 1937—1939 и 1945—1950 годах, издана “Советским композитором” в 1973-м), доведенная до 1909 и там брошенная: продолжать особого смысла не было, так как в Америке лежал “в сейфе” детальный дневник за 1907—1933-й; в московском “Композиторе” сейчас выходит целая книга художественных рассказов в манере футуристов и Кузмина, которые Прокофьев писал, в основном, в 1910-е; наконец, не должны быть забыты либретто трех ранних опер Прокофьева — “Игрока” (по Достоевскому), “Любови к трем апельсинам” (по Гоцци) и “Огненного ангела” (по Брюсову), также свидетельствующие о крупном литературном даре. Сохранились и десятки более мелких текстов, и сотни, если не тысячи писем на русском, французском, английском. Поразительно, но в Дневнике от первых консерваторских записей к жизни в Америке и Западной Европе и поездкам в СССР острота и свежесть повествования только усиливается. Неуклонное самовоспитание главного героя Сергея Прокофьева — часто вопреки всем мыслимым и немыслимым обстоятельствам — продолжается, пока в начале 1930-х, в возрасте 42 лет ему не становится окончательно ясен его путь в России и — шире — во всем западном мире. Здесь дневник и обрывается. Ибо начинается просто жизнь и просто творчество: никогда Прокофьев не работал так радостно и плодотворно, как в первые годы после переезда в СССР.

В плане человеческом дневник разрушает несколько укоренившихся уже мифов о Прокофьеве. Во-первых, о его сугубом профессионализме и отсутствии серьезного интереса к чему-либо, помимо чистого композиторства и того, что ему бы способствовало. В политике, например, Прокофьев разбирается прекрасно, но у него — точка зрения предельно здравомыслящего человека. В то время как многие современники ликуют при известии об убийстве Распутина, Прокофьев поражается котурновому, показному характеру события и записывает с иронией: “Вчера разнесся слух об убийстве Распутина (имя его войдет и в историю, и в литературу, а может и в музыку — сюжет — для оперы?!!), все поздравляли друг друга, вечером на концерте Зилоти потребовали гимн” (запись от 18 декабря 1916; т.1, с. 628). Прокофьев как в воду глядел: опера, “Святейший Дьявол (Смерть Распутина)”, была сочинена в 1950-е его парижским знакомцем Николаем Набоковым (1903—1978). Быть крайне левым в искусстве — не значит быть крайне левым в политике; верно и обратное. Политические взгляды авангардиста Прокофьева скорее умеренные. В период революционных беспорядков в столице в феврале 1917 года он — в числе прохожих, требующих прекратить самосуд над “переодетым приставом” (сводная запись за февраль 1917; т. 1, с. 644). Узнав, о перенесении премьеры оперы “Игрок” в Мариинском театре с весны на осень 1917 года, он радуется, “что "Игрок" пойдет осенью — теперь действительно было не до него: на первом спектакле мог появиться какой-нибудь Чхеидзе [социал-демократ, председатель Петросовета. — И. В.] и сказать речь на тему — двухпалатная или однопалатная республика — и все удовольствие пропало бы” (сводная запись от марта 1917; т. 1, с. 645). А избрание “от крайне левых "деятелей" в депутацию к комиссару императорских театров” сильно раздражает автора Дневника необходимостью ходить теперь по разного рода присутствиям (сводная запись от апреля 1917; т. 1, с. 647). Но еще больше злило Прокофьева, что в революционной России возникли помехи роману с семнадцатилетней харьковчанкой Полиной Подольской, в феврале гостившей у него в Петрограде. Учитывая возраст автора (26 лет), верховенство лично-любовного интереса над общественным неудивительно. Добравшись восемнадцатого апреля до Харькова, Прокофьев увидел там то же, что и в столице: “по новому стилю праздновалось 1 мая, нигде не работали, извозчиков не было, трамваи не ходили, улица, залитая ярким солнцем, была запружена народом, шли процессии с красными флагами, среди которых мелькали голубые еврейские и черные анархические” (т. 1, с. 648). Когда же выяснилось, что и при революционном Временном правительстве заграничных паспортов девушкам, не достигшим восемнадцати лет, не дают, Прокофьев, предлагавший Полине бежать сначала на Иматру, а после взять и пересечь Тихий океан (деньги у него для этого были), кажется, понял, что пора покидать гущу событий и ехать в дальние страны одному. Сначала, согласно Дневнику, он добился от самого Керенского разрешения ехать, куда ему заблагорассудится (шла война, и композитор числился среди подлежащих мобилизации), а, после падения Временного правительства, 20 апреля 1918 года убедил Луначарского, что ему абсолютно необходимо “пересечь великий океан по диагонали”. Луначарский с трудом понимал, зачем это было нужно, когда “в России и так много свежего воздуха” (т. 1, с. 696). Однако уже 1 июня 1918 года, проехав с советскими документами через охваченную Гражданской войной Сибирь, Прокофьев достиг Токио. Единственное, что ему приходит на ум при виде японских берегов в отношении охваченной гражданской смутой родины — так это то, насколько смута, по большому счету, бессмысленна: “Очаровательные крутые и зеленые горы чередовались с полями, разбитыми на крошечные квадратики и так любовно и тщательно возделанными, что, право, не мешало бы нашим товарищам с их земельным вопросом покататься по Японии!” (запись от 31 мая 1918; т. 1, с. 704). В любой ситуации Прокофьев оказывается меньше всего подвержен стадной психологии, оставаясь самим собою: качество не частое, свидетельствующее об огромном человеческом самостоянии, а вовсе не о безразличии к происходящему вокруг. Просто Прокофьев ясно сознает свое отдельное место — как композитора и человека, — и не хочет им никому жертвовать.

Во-вторых, развеивается миф о недостаточности сердечного опыта в юные годы. Дневник фиксирует многочисленные эмоциональные увлечения, честно повествует об отношениях со многими женщинами — часто, протекающими одновременно. Сердечная путаница героев “Игрока” и “Огненного ангела” была не чужда Прокофьеву, и воссоздавал ее композитор в своих операх отнюдь не “чисто умозрительно”. Другое дело, что в отличие от прозы Достоевского и Брюсова, дневник Прокофьева сосредоточен не на психологических переливах и их метафизических проекциях, а на действиях героя дневника, Сергея Прокофьева в той или иной ситуации. До Прокофьева такую прозу действия по-русски писали Пушкин и Аполлон Майков, но традиция как-то пресеклась. Вот только три выдержки из американских записей, иллюстрирующих удивительную способность всегда смотреть на себя без эгоцентризма, как если бы композитор сам был лишь одним из действующих лиц комбинации (вероятно, влияние шахмат). Поражает также выпуклость детали и отсутствие достаточной серьезности по отношению к собственной персоне: Прокофьев ведь к этому времени — очень известный композитор, но это приходит в голову в последнюю очередь. Страшно представить, сколько бы достоевщины развел по поводу каждой конкретной ситуации, веди он подробный дневник, Стравинский, или метафизического туману напустил бы эротический мистик Скрябин.

Дневник 1907 - 1918 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сегодня «большой день», как говорил Макс. Во-первых: демонстрация Концерта перед профессорами, во-вторых: партия Капабланка - Ласкер. В двенадцать часов я пришёл в Консерваторию и явился к Ольге Борисовне. Она сказала несколько ласковых слов и прибавила, что через полчаса собираются профессора в довольно большом количестве, и действительно, скоро стали появляться в коридоре то один, то другой профессор, когда же появился Глазунов и Габель. то их было больше двадцати, почти весь преподавательский персонал по фортепиано. Дело происходило в Малом зале - совсем экзамен. Хотя я не очень волновался, но зато Дранишников совсем перетрусил; Глазунов уселся, многие из профессоров раскрыли ноты, с которыми пришли, и я сыграл Концерт. Дранишников аккомпанировал хорошо, а я играл, по-моему, тоже хорошо. Кончив, я спустился с эстрады. Некоторые одобрительно кивали, другие рылись в нотах, третьи обсуждали между собой. Я подошёл к Глазунову; он сказал: немного отдохнём и сыграем ещё раз. Я вышел поболтать с Дранишниковым. который был в восторге от Концерта, выпил стакан молока и вернулся в зал. Сыграли ещё раз - Глазунов сказал: теперь надо попросить вас уйти, а мы обсудим между собой. В зале набралось довольно много учащихся. Их тоже выпроводили из зала и они собрались толпой у двери, ожидая результат, а я ушёл во второй этаж, где меня с интересом расспрашивала Ольга Борисовна. Я ничего определённого ответить не мог. Вообще же это слушание моего Концерта приобретает характер целого события. Все учащиеся, из классов которых собрались профессора в Малом зале, бродили по Консерватории и толковали о слушании моего Концерта. Никольская всё время вертелась и фиксировала меня своими блестящими глазками. Ко мне подошёл служитель и сказал, что директор просит меня в Малый зал. У двери продолжали толпиться любопытные, которые посторонились и дали мне дорогу. Я вошёл в зал. Вся комиссия стояла толпой; Глазунов впереди. Я подошёл к нему. Он сказал:

- Я должен сказать вам следующее. Сергей Сергеевич... Так. кажется, ваше имя и отчество? Прослушав ваш Концерт, пришли к принципиальному решению, что ваш Концерт нежелателен для экзамена, потому что судить по нему об исполнении крайне трудно и неудобно. Но ввиду того, что приготовить новый концерт у вас не осталось времени, то комиссия решила предложить вам сыграть «Тангейзер» из вашей программы, а затем и ваш Концерт. Конечно, вы можете сделать передышку. Это решение вас устраивает?

Я ответил:

- Соглашаюсь. Да. - и, поблагодарив за то большое внимание, которым удостоили меня сегодня директор и комиссия, я поклонился и быстро вышел из зала.

Но это отлично! Кажется, это для меня самое выгодное решение, которое могло прийти комиссии: «Тангейзер» и Концерт - и волки сыты, и овцы целы. А главное, я теперь не буду бояться играть на экзамене, ибо и то и другое уже играно. Некоторые из профессоров, шедшие из Малого зала домой и встречая меня, поздравляли меня, другие любезно жали руку, третьи неловко молчали и спешили уйти. Но я чувствовал себя героем. С этим настроением я поспешил в Шахматное Собрание, где уже началась партия Капабланка - Ласкер. Оба чемпиона сидели на том же месте, где сражались Капабланка с Рубинштейном. Толпа тесно окружила их, но вообще в Собрании народу было меньше, чем на Пасху. Наступили будни: одним надо учиться, другим служить. В углу трещал электрический озонатор и везде было значительно чище. Ознакомившись по записи на стене с ходом партии Капабланка - Ласкер и сделав беглый осмотр остальных досок, я вышел в соседнюю комнату, где обсуждалась и шлифовалась партия Капабланка - Ласкер. Вчера Ласкер дожал Рубинштейна и эта победа произвела форменную сенсацию. Все были уверены, что Ласкер раскатает Капабланку. Но я горячо держал пари за Капабланку. В его игре столько таланта, что он должен постараться и выиграть у Ласкера. Ласкер пользуется королевской пешкой впервые. Его поклонники с восторгом заявили, что он хочет прямо высечь выскочку-Капабланку. Капабланка долго думал, однако использовал легкомысленный манёвр Ласкера в свою пользу и перешёл в солидную атаку. Я сидел в соседней комнате с целой толпой шахматистов и внимательно следил за каждым ходом, который нам моментально сообщали с поля битвы и который мы обсуждали и вкривь и вкось, подчас очень горячо. Капабланка избрал самый солидный способ, пожалуй, несколько вялый, и к пяти часам выяснилось, что Ласкер защищается от атаки. Положение получилось равное и переходило в Endspiel. Я вернулся в зал. На всех досках шла горячая резня: Тарраш, обдумав длинную комбинацию, быстрым движением цапал пешки Нимцовича, храбро жертвуя слонов. Бернштейн с Маршаллом на моих глазах запутали партию до полной невозможности разобраться на доске - все фигуры стояли под ударом, приведя меня в полный восторг. Но это длилось недолго: Бернштейн проиграл ферзя, виновато улыбнулся и принялся читать какие-то письма. В это время по залу прокатилось, что Рубинштейн сдался Алёхину. Сенсация. Алёхин, бледный и усталый, встал из-за стола. Я как-то мало питаю к нему симпатии. Шесть часов - звонок. Тарраш выгнал короля Нимцовича на середину доски и цепкими движениями заматовал его. Мат действительно блестящий. Тарраша окружили с поздравлениями, жмут руку, публика потихоньку, стараясь не мешать остальным играющим, аплодирует Таррашу. Тот сияет и раскланивается на все стороны. Нимцович с недовольным видом свёртывает свою запись, ворча под нос: «Die ganz zeit man geht hin und her. Lasker - Capablanca, Capablanca - Lasker! Unmöglich zu denken...». {193} 193 Всё время ходят туда-сюда, Ласкер – Капабланка, Капабланка – Ласкер! Невозможно думать...» (нем).

Я возвращаюсь домой, а вечером иду в «Сокол». Не был там две недели и соскучился. Вчера я получил корректуру моего Марша, который они печатают, и, сделав её, сегодня вернул. Поправил не только музыку, но и текст с его переносами и знаками препинания.

Вынул «Тангейзера» и принялся за его повторение. После экзаменационной «программы» я забросил все ноты в шкап и сказал, что больше никогда не буду играть их. Судьба судила иначе. Впрочем, за «Тангейзер» я принимаюсь с удовольствием. Принимаюсь я осторожно, играя всё в медленном темпе и внимательно повторяя его технику. Вскоре я убедился, что он у меня пойдёт и не хуже, чем на предыдущем экзамене. Может быть и лучше.

Часа в три зашёл в Консерваторию. Там уже начался исполнительский концерт, но было пусто и скудно. Дранишников с интересом слушал мои шахматные рассказы. Мещерские проводят лето в Кисловодске. Вечером Олег и я играли у них в бридж. По дороге зашёл в Шахматное Собрание, но смотреть на окончание партии, начало которой не видел, не так интересно. Рубинштейн выжимал Бернштейна, а Яновский что-то вяло путался с Нимцовичем. Я попросил показать мне партию Капабланки, блестяще разнёсшего Алёхина, порадовался за успех моего любимца и пошёл к Мещерским. Веры Николаевны не было дома, когда я пришёл, Нина уже час как флиртовала с чьим-то чужим женихом по телефону. Мы налетели на неё толпой. Произошла драка, сломали телефон, вырвали штепсель, переломали ножки. Затем играли в бридж. По обычному я с Ниной играли за одного человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: