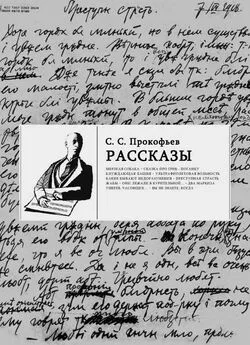

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918

- Название:Дневник 1907 - 1918

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Coordination Impression DIACOM

- Год:2002

- Город:Париж

- ISBN:2-9518138-0-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Прокофьев - Дневник 1907 - 1918 краткое содержание

Дневник написан не просто очень хорошо — перед нами, может быть, лучший из до сих пор опубликованных русских дневников, по объему, интенсивности материала, резкой своеобычности вùдения, несомненно, происходящей из человеческих свойств автора, — превосходящий все, прежде известное. Рядом можно было бы поставить только Дневник М. Кузмина, которого как писателя Прокофьев ценил и любопытное впечатление от встречи с которым на ленинградской квартире у Анны и Сергея Радловых занес в свой Дневник: “...за чаем читает стихи, заикается и шепелявит, но выглядит выразительно. Я сижу сбоку и с любопытством рассматриваю его череп. Совершенно сверху плоский, как будто ударом шашки снесли крышку его черепной коробки. Одет он бедно, пальто у него дырявое. Когда мы одеваемся в передней, то мне как-то стыдно за мое парижское на новой шелковой подкладке, по которой он скользнул глазами” (запись от 12 февраля 1927; т. 2, с. 507). Однако сравнивать оба дневника по-настоящему трудно. Дневник Кузмина не опубликован еще в полном объеме: кстати, интересно прочесть, что поэт написал — если написал — о встрече с Прокофьевым. Кроме того, дневник Кузмина — по крайней мере, в опубликованной части — посвящен во многом описанию состояний, снов, воспоминаниям о давно прошедших событиях и вообще психологическому и интеллектуальному самоанализу. Дневник же Прокофьева — полная противоположность: “В моем дневнике я занимаюсь больше фактами, чем настроениями: я люблю жизнь, а не "витания где-то", я не мечтатель, я не копаюсь в моих настроениях” (запись от 19 июня 1911; т. 1, с. 153). Это — записи не человека слова, хотя и владеющего словом блистательно, а человека действия.

Как человек действия, Прокофьев принял все меры к тому, чтобы его тетради не попали в руки недоброжелателей. Регулярные записи обрываются на 1933 годе, а в 1936-м автор дневника окончательно переселился в советскую Москву. Далеко не все на ранних страницах дневника совпадает с тем, что Прокофьев говорил и думал в конце 1930-х: а он, надо отдать должное, говорил только то, что думал в настоящий момент, и душой не кривил. Как повествует об этом в предисловии его старший сын Святослав, в 1938 году, в свой последний приезд в США, композитор оставил “в сейфе” и часть переписки, и весь свой дневник, предварительно вывезя некоторые тетрадки из СССР. Прокофьеву “повезло” — он умер в один день со Сталиным, так что когда “в 1955 году этот архив был перевезен в СССР инюрколлегией” (т. 1, с. 11), криминала по оттепельным временам в бумагах Прокофьева не обнаружили. “Далее состоялось заседание Комиссии по наследию С. С. Прокофьева, на котором был решен вопрос о том, куда поместить полученный архив. На это заседание ни я, ни мой брат Олег, ни тем более наша мать Лина Прокофьева приглашены не были. Комиссия решила передать все документы в Государственный Архив (ЦГАЛИ)” — сообщает Святослав Сергеевич. Лина Ивановна, с которой Прокофьев расстался в 1941 году, все еще находилась в мордовских лагерях (сначала она была в печально знаменитой Абези): вина ее заключалась в том, что она оказалась матерью детей подвергшегося в 1948 разгрому “за формализм” композитора; поэтому доступ к помещенным на государственное хранение документам был открыт на последующие 50 лет только второй жене Прокофьева Мире Мендельсон и обоим сыновьям композитора. Для всех остальных эти материалы оставались как бы не существующими. В 2002 году Святослав Прокофьев решил воспользоваться “моральным правом на издание дневников” и, с ведома сотрудников архива, выпустил Дневник 1907—1933 годов в двух томах (с третьим, состоящим из фотографических иллюстраций из семейного альбома) на собственные средства Париже. Можно сколь угодно сетовать на то, что, имея на руках такое сокровище, сотрудники отечественного архива в очередной раз не исполнили возложенной на них роли и не осуществили научного издания исключительного во всех смыслах текста на родине. Главное, что текст все-таки издан. Причем сами Прокофьевы, часть которых живет в России, часть во Франции, а часть — в Англии (где при Университете Лондона создан Архив Сергея Прокофьева), исходили из того, что оттягивать с изданием больше нет никакой возможности. “Мы не хотели превращать первое издание в музыковедческий труд с длинными и исчерпывающими комментариями (минимально даны лишь самые необходимые), с полным указателем имен и основными биографическими данными и т. д. Только они могут составить несколько объемных книг. Это, я не сомневаюсь, будет сделано специалистами”, — пишет в предисловии Святослав Прокофьев (т. 1, с. 12).

В плане литературном дневник Прокофьева очень близок французскому роману воспитания. Непонятно, насколько такой была сама жизнь гениального юноши, уже к середине 1910-х переросшего своих учителей и старших соотечественников — даже таких исключительно одаренных, как первый его наставник Глиэр, директор Петербургской консерватории, где Прокофьев учился, Глазунов и кумиры “образованной публики” Метнер и Рахманинов, а насколько — сказалось сознательное следование знакомой Прокофьеву-писателю литературной модели. Дневник — ведь не единственное крупное прозаическое произведение композитора. Известна подробнейшая “Автобиография” (писалась в 1937—1939 и 1945—1950 годах, издана “Советским композитором” в 1973-м), доведенная до 1909 и там брошенная: продолжать особого смысла не было, так как в Америке лежал “в сейфе” детальный дневник за 1907—1933-й; в московском “Композиторе” сейчас выходит целая книга художественных рассказов в манере футуристов и Кузмина, которые Прокофьев писал, в основном, в 1910-е; наконец, не должны быть забыты либретто трех ранних опер Прокофьева — “Игрока” (по Достоевскому), “Любови к трем апельсинам” (по Гоцци) и “Огненного ангела” (по Брюсову), также свидетельствующие о крупном литературном даре. Сохранились и десятки более мелких текстов, и сотни, если не тысячи писем на русском, французском, английском. Поразительно, но в Дневнике от первых консерваторских записей к жизни в Америке и Западной Европе и поездкам в СССР острота и свежесть повествования только усиливается. Неуклонное самовоспитание главного героя Сергея Прокофьева — часто вопреки всем мыслимым и немыслимым обстоятельствам — продолжается, пока в начале 1930-х, в возрасте 42 лет ему не становится окончательно ясен его путь в России и — шире — во всем западном мире. Здесь дневник и обрывается. Ибо начинается просто жизнь и просто творчество: никогда Прокофьев не работал так радостно и плодотворно, как в первые годы после переезда в СССР.

В плане человеческом дневник разрушает несколько укоренившихся уже мифов о Прокофьеве. Во-первых, о его сугубом профессионализме и отсутствии серьезного интереса к чему-либо, помимо чистого композиторства и того, что ему бы способствовало. В политике, например, Прокофьев разбирается прекрасно, но у него — точка зрения предельно здравомыслящего человека. В то время как многие современники ликуют при известии об убийстве Распутина, Прокофьев поражается котурновому, показному характеру события и записывает с иронией: “Вчера разнесся слух об убийстве Распутина (имя его войдет и в историю, и в литературу, а может и в музыку — сюжет — для оперы?!!), все поздравляли друг друга, вечером на концерте Зилоти потребовали гимн” (запись от 18 декабря 1916; т.1, с. 628). Прокофьев как в воду глядел: опера, “Святейший Дьявол (Смерть Распутина)”, была сочинена в 1950-е его парижским знакомцем Николаем Набоковым (1903—1978). Быть крайне левым в искусстве — не значит быть крайне левым в политике; верно и обратное. Политические взгляды авангардиста Прокофьева скорее умеренные. В период революционных беспорядков в столице в феврале 1917 года он — в числе прохожих, требующих прекратить самосуд над “переодетым приставом” (сводная запись за февраль 1917; т. 1, с. 644). Узнав, о перенесении премьеры оперы “Игрок” в Мариинском театре с весны на осень 1917 года, он радуется, “что "Игрок" пойдет осенью — теперь действительно было не до него: на первом спектакле мог появиться какой-нибудь Чхеидзе [социал-демократ, председатель Петросовета. — И. В.] и сказать речь на тему — двухпалатная или однопалатная республика — и все удовольствие пропало бы” (сводная запись от марта 1917; т. 1, с. 645). А избрание “от крайне левых "деятелей" в депутацию к комиссару императорских театров” сильно раздражает автора Дневника необходимостью ходить теперь по разного рода присутствиям (сводная запись от апреля 1917; т. 1, с. 647). Но еще больше злило Прокофьева, что в революционной России возникли помехи роману с семнадцатилетней харьковчанкой Полиной Подольской, в феврале гостившей у него в Петрограде. Учитывая возраст автора (26 лет), верховенство лично-любовного интереса над общественным неудивительно. Добравшись восемнадцатого апреля до Харькова, Прокофьев увидел там то же, что и в столице: “по новому стилю праздновалось 1 мая, нигде не работали, извозчиков не было, трамваи не ходили, улица, залитая ярким солнцем, была запружена народом, шли процессии с красными флагами, среди которых мелькали голубые еврейские и черные анархические” (т. 1, с. 648). Когда же выяснилось, что и при революционном Временном правительстве заграничных паспортов девушкам, не достигшим восемнадцати лет, не дают, Прокофьев, предлагавший Полине бежать сначала на Иматру, а после взять и пересечь Тихий океан (деньги у него для этого были), кажется, понял, что пора покидать гущу событий и ехать в дальние страны одному. Сначала, согласно Дневнику, он добился от самого Керенского разрешения ехать, куда ему заблагорассудится (шла война, и композитор числился среди подлежащих мобилизации), а, после падения Временного правительства, 20 апреля 1918 года убедил Луначарского, что ему абсолютно необходимо “пересечь великий океан по диагонали”. Луначарский с трудом понимал, зачем это было нужно, когда “в России и так много свежего воздуха” (т. 1, с. 696). Однако уже 1 июня 1918 года, проехав с советскими документами через охваченную Гражданской войной Сибирь, Прокофьев достиг Токио. Единственное, что ему приходит на ум при виде японских берегов в отношении охваченной гражданской смутой родины — так это то, насколько смута, по большому счету, бессмысленна: “Очаровательные крутые и зеленые горы чередовались с полями, разбитыми на крошечные квадратики и так любовно и тщательно возделанными, что, право, не мешало бы нашим товарищам с их земельным вопросом покататься по Японии!” (запись от 31 мая 1918; т. 1, с. 704). В любой ситуации Прокофьев оказывается меньше всего подвержен стадной психологии, оставаясь самим собою: качество не частое, свидетельствующее об огромном человеческом самостоянии, а вовсе не о безразличии к происходящему вокруг. Просто Прокофьев ясно сознает свое отдельное место — как композитора и человека, — и не хочет им никому жертвовать.

Во-вторых, развеивается миф о недостаточности сердечного опыта в юные годы. Дневник фиксирует многочисленные эмоциональные увлечения, честно повествует об отношениях со многими женщинами — часто, протекающими одновременно. Сердечная путаница героев “Игрока” и “Огненного ангела” была не чужда Прокофьеву, и воссоздавал ее композитор в своих операх отнюдь не “чисто умозрительно”. Другое дело, что в отличие от прозы Достоевского и Брюсова, дневник Прокофьева сосредоточен не на психологических переливах и их метафизических проекциях, а на действиях героя дневника, Сергея Прокофьева в той или иной ситуации. До Прокофьева такую прозу действия по-русски писали Пушкин и Аполлон Майков, но традиция как-то пресеклась. Вот только три выдержки из американских записей, иллюстрирующих удивительную способность всегда смотреть на себя без эгоцентризма, как если бы композитор сам был лишь одним из действующих лиц комбинации (вероятно, влияние шахмат). Поражает также выпуклость детали и отсутствие достаточной серьезности по отношению к собственной персоне: Прокофьев ведь к этому времени — очень известный композитор, но это приходит в голову в последнюю очередь. Страшно представить, сколько бы достоевщины развел по поводу каждой конкретной ситуации, веди он подробный дневник, Стравинский, или метафизического туману напустил бы эротический мистик Скрябин.

Дневник 1907 - 1918 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воздух был тёплый и неподвижный. Я взял открытый автомобиль и поехал на вокзал, где нашёл скучающего Роксикова. Мы выбыли в Россию, в Александрове имели багажный осмотр, но после него попали в тот же вагон, ибо колея от Александрова до Варшавы узкая, как заграницей, и вагоны ходят прямо от Берлина до Варшавы. Было любопытно ехать по матушке-России в иностранном вагоне. Мы переехали через пыльную Варшаву на другой вокзал. Город, центра которого я, положим, не видел, мне не понравился, но поразили меня евреи в национальных долгополых нарядах, с бородами и пейсам. Таких экземпляров в других больших городах не сыщешь! В Варшаве мы с Роксиковым расстались, причём денег мне опять не хватило и пришлось занять у Роксикова пять рублей!

Я направился в Петербург, но через Москву, ибо там надеялся услышать «Сны» в исполнении Юрасовского. После утомительных суток пути среди зноя и засыпавшей вагон пыли, я под вечер приехал в Москву, где был встречен Катюшей Шмидтгоф. О концерте я имел неверные сведения: он происходил лишь завтра, но мне не захотелось ждать и я в тот же вечер уехал в Петербург, предварительно проведя пару часов в обществе Катюши. Её матери опять плохо и на этот раз очень серьёзно, ибо это рецидив рака. Я горячо жалел бедную девочку и, сидя у открытого окна вагона, который быстро нёс меня на север и обдавал чудесным свежим воздухом, думал о её судьбе и нельзя ли её, умри её мать, устроить как-нибудь при моей маме.

В половину девятого утра я высадился на дебаркадере Николаевского вокзала. В Петербурге африканский зной, на улице не пыль, а какой-то самум, по окраинам забастовки с переворачиванием трамваев. Пакость ужасная, впрочем как всегда летом в Петербурге.

Мама страшно мне обрадовалась, после чего пошли бесконечные разговоры: я - про Лондон и про Дягилева, мама про забастовки и про её скучное житьё в Петербурге. Действительно, прожить месяц в таком зное и одиночестве штука нелёгкая. Маме поскорее хочется уехать из Петербурга, но мне желательно пробыть хотя бы неделю в городе и его окрестностях, а окромя всего прочего нельзя и уехать, не выяснив либреттный вопрос. Поэтому я прежде всего позвонил к Нувелю. Тот закричал, что у него дел выше горла и что до вторника он ни о чём ином думать не может. А дело о либретто надо вести всё равно через Каратыгина, так не проще ли мне прямо к нему и обратиться. Правильно, проще и приятнее, чем путаться с форсистым Нувелем. Звонил к Каратыгину два раза, но полное молчание было ответом.

День провёл с мамон, разбирая мои вещи и показывая ей всякие покупки.

Так как сегодня я опять не мог дозвониться до Каратыгина, то отправился самолично на его квартиру. Квартира была глухо заперта и внизу швейцар сказал, что Каратыгин живёт у Гессена на Каменном острове. Благо с Гессеном я знаком, я, дабы не терять времени, немедля туда отправился и застал всю семью завтракающей в обществе Каратыгина. Узнав, что Дягилев заказывает мне балет, он сказал:

- Очень рад, я ему давно об этом говорю, но он всё боялся, что вы не сделаете крупной вещи и что плохо сынструментуете. Вашу инструментовку и я ему не хвалил.

Я заговорил на тему о либретто и обратился за содействием к нему. Он ответил, что лучше всего либретто сделает пожилой Сергей Городецкий и, благо он в Петербурге или около Петербурга, то к Городецкому лучше всего и обратиться. Гессен любезно обещал справиться в своей редакции о местонахождении Городецкого и послезавтра пригласит его и меня к себе для разговора о балете.

После этого заговорили о всемирной войне, висевшей в воздухе, находя её неотвратимой. Это было для меня полной неожиданностью и под впечатлением надвигающегося ужасного бедствия я вернулся домой. Вечерние газеты носили тревожный характер. Дома только и было разговоров, что о всеевропейской войне.

После отчаянной жары полил дождь. А я как раз собрался в Териоки к Захаровым. Я решил плюнуть на дождь и поехал, расставшись, однако, с желанием пофорсить новым костюмом. Надел резиновое пальто и столь нелюбимые мной калоши и отправился в путь. Как и следовало ожидать, пока я доехал до Териок, дождь перестал. Когда я вступил в просторную захаровскую дачу (приехал я с большим удовольствием), то увидел всю семью за столом. Восклицания неожиданности и радости, особенно любезный приём со стороны Бориса и меня усадили за стол. Я едва успевал есть, разговаривая со всеми и рассказывая про Лондон, Дягилева и про свои намерения. С Борисом мы были милы и просты, все старые тени сгинули. После обеда он потащил меня сыграть ему 2-ю Сонату, которую он от меня ещё не слышал и которую он, по-видимому, сам не очень разобрал. Я сыграл, Соната ему очень понравилась. Тут же были сестры Ганзен, постоянные гости этой дачи. Гуляли, пили денной чай, Боря много расспрашивал про Лондон, довольно много говорил о войне. Пришёл Лёва Карнеев. Лида и Зоя сегодня уехали в гости в Юкки. Борис говорил, они будут жалеть о своём отсутствии. Играли в крокет. Я кряхтел и вспоминал старые времена моего чемпионства. Я - Лёва: +1 -2; я - Боря: +2 -1. Странно, я прежде всегда проигрывал Борису. Лёва занумеровал всех своих любимых барышень, так что теперь идут разговоры например:

- А что поделывает №20?

В своё время он перенял мои чемпионаты в крокет, теперь - фронты. Вечером были с Ганзенами в местном театре, откуда я отправился на поезд. Захаров приглашал меня к ним гостить. Очень мило с его стороны, но вряд ли мне удастся воспользоваться этим летом его приглашением.

Вполне довольный, я вернулся в Петербург.

По-видимому, энергично выступила Россия с угрозой войны, это произвело впечатление на Австрию и Германию, там заговорили умиротворяюще, и европейской войны не будет.

Я звонил на Каменный остров к Гессену, который сегодня обещал устроить мне свидание с Городецким, но оттуда ответили, что, хотя Городецкий в Петербурге, но до него никак не дозвониться. Придётся подождать. Писал дневник. Скучновато без рояля. Мой старый увезли продавать, а нового я всё ещё не беру. Н.В.Андреев переслал письмо от Нины Мещерской, которому я очень обрадовался. Я буду рад повидать Нину. Она жалуется, что временами скучно, хоть удавись. Я в ответ послал ей юмористическое стихотворение на тему о её удавлении.

Заходил на Николаевский вокзал опустить это письмо и кстати купить московские газеты. В одной из них отчёт Держановского о концерте Юрасовского, длинный, хвалебный, но бестолковые рассуждения о 1-й Симфонии Нямочки и вскользь о «чудесных «Снах». А жаль в самом деле, что я не подождал сутки в Москве и не послушал «Снов». Если бы звучало хорошо, так можно было бы осенью отдать Юргенсону, а теперь опять будут лежать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: