Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье

- Название:Люди мира. Русское научное зарубежье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5066-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье краткое содержание

Однако при ближайшем рассмотрении проблема оказалась еще сложнее. Мы не собирались ограничиваться рассказом только лишь об эмигрантах: русское научное зарубежье — понятие значительно более широкое. Но даже если говорить именно об эмиграции, то самая высокая ее волна пришлась, как выяснилось, не на 1920–1930-е, а на 1895–1915 годы, и присутствие интеллигенции в этом потоке уже довольно заметно. Так что захват власти большевиками был не причиной, а скорее следствием вытеснения интеллектуальной элиты из страны. Тем не менее факт неоспорим: именно с их приходом процесс стал самоподдерживающимся, а поначалу даже лавинным. Для того чтобы как-то задержать отток интеллекта и культуры за рубеж, надо было поставить на его пути непреодолимую преграду — лучше всего частокол, колючую проволоку, вышки, солдат с собаками и автоматами…

Люди мира. Русское научное зарубежье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1903 году он записался сразу в два учебных заведения: в Политехническую школу Карлсруэ (Германия) и на философский факультет Цюрихского университета (Швейцария). К счастью, расстояние между Карлсруэ и Цюрихом всего 270 км, сущая мелочь по российским масштабам. И надо сказать, выбор оказался удачным, что кардинально изменило всю его дальнейшую жизнь.

Учеба в Цюрихе продлилась недолго — всего один семестр. Иван Остромысленский слушал курс химии на отделении математики и естествознания философского факультета Цюрихского университета в исполнении двух блистательных лекторов — будущего нобелевского лауреата Альфреда Вернера и Арутюна Абелянца. Вернер сосредоточился на теории, излагая свои взгляды на природу комплексных соединений, а Абелянц рассказывал о применении химии в медицине. Скорей всего, именно Абелянц способствовал формированию стойкого интереса молодого ученого к изучению химии лекарственных систем, сохранявшегося долгие годы.

В Политехнической школе Карлсруэ (Fridericiana), знаменитом Политехникуме, получившем в 1885 году статус высшей технической школы, что приравнивалось к университету, Остромысленский проучился дольше, до самого 1906-го. Основной акцент в обучении студентов химического факультета, на который поступил Остромысленский, делался на нуждах химической промышленности, особенно на методах, с помощью которых исследуются сырье, промежуточные и конечные продукты химико-технологических процессов. И практические занятия, и лекции проходили в специализированном химико-технологическом институте, созданном при Политехникуме. Для этого институт располагал одной большой аудиторией на 250 слушателей и двумя поменьше — на 90 и 56 соответственно. Все они были очень хорошо оснащены, что позволяло сопровождать лекции химическими опытами и демонстрацией исследовательской аппаратуры. Для сравнения: в здании химической лаборатории Московского университета в то время была всего одна большая аудитория для чтения лекций по химии.

Практические занятия в Карлсруэ проходили в нескольких специализированных лабораториях — качественного и количественного анализа, препаративной и органической химии, физической химии и электрохимии. Каждый студент-практикант располагал комфортным рабочим местом с индивидуальным освещением и подведенными к нему газом и водой.

В Политехникуме, погрузившись в новую для себя академическую культуру, Остромысленский пережил внутреннее взросление. От былой неврастении не осталось и следа! Обучение завершилось успешной защитой дипломной работы со специализацией в области электрохимии под научным руководством Макса Ле-Блана. Остромысленский почувствовал, что в его жизни наступила новая удачная полоса.

Наладилась и личная жизнь: за границей он встретил свою будущую жену Юлию Александровну Козлову и вернулся в Москву не только химиком-инженером, но также мужем и отцом. Полученное им прекрасное образование хорошо заметно уже в первых самостоятельно выполненных им работах — об образовании мочевой кислоты в организмах животных, о строении бензольного кольца и о некоторых характеристиках бензольных растворителей. Все они сразу получили признание российского научного сообщества.

В 1907 году Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета присудило Остромысленскому премию им. В. П. Мошнина, что позволило молодому ученому без особого труда стать членом Русского физико-химическое общества. Перед ним открылась перспектива академической карьеры, но не это его интересовало.

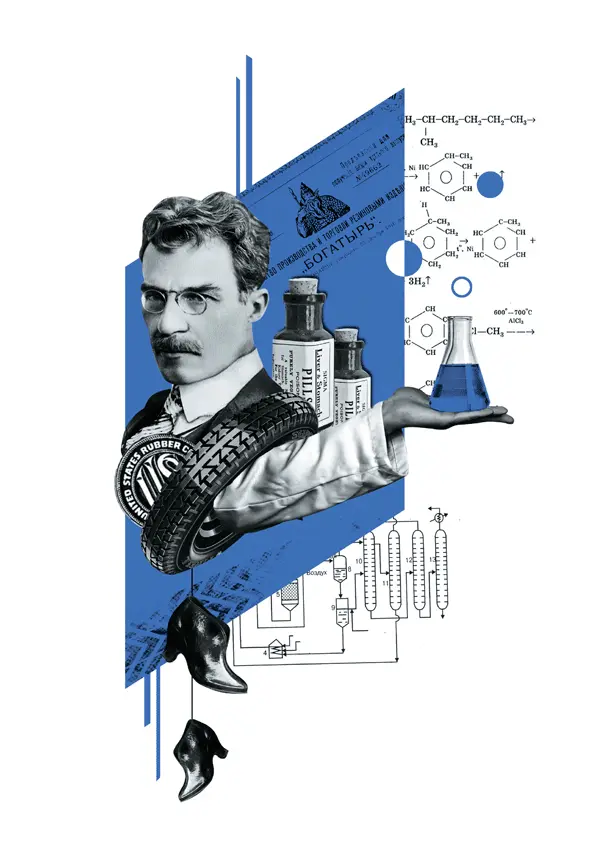

Главный интерес Остромысленского в то время — получение искусственного каучука. Поначалу, правда, он пытался вписаться в университетскую корпорацию, проработав два года (1907–1909) в Московском университете в лаборатории неорганической и физической химии в качестве сверхштатного лаборанта (то есть без денежного обеспечения). Затем попробовал обосноваться в своей несостоявшейся alma mater ИМТУ, поступив уже на должность штатного лаборанта.

Он занимался выработкой технически доступных способов получения мономеров (изопрена и бутадиена) для того, чтобы затем перейти к синтезу каучука и его аналогов. При этом установил, что изопрен и его аналоги полимеризуются под действием ультрафиолетовых лучей в каучукоподобное вещество. Изучил контактную полимеризацию (под влиянием катализаторов) указанных мономеров и выяснил, что на свойства синтетического каучука большое влияние оказывает введение различных органических добавок. Одним из первых Остромысленский предложил для стабилизации синтезируемого каучука вводить различные органические основания (толуидины и нафтиламины) в качестве антиоксидантов.

Но недостатки в технической оснащенности лаборатории сильно тормозили работу. В январе 1912 года ученый обратился за финансовой поддержкой своих исследований в Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова. Больше всего его тогда беспокоила перспектива упустить шанс российского приоритета:

В этом направлении успешно работают Гарриес и Гофман в Германии, Перкин — в Англии, — писал Остромысленский в своем обращении к совету Общества. — Затянувшаяся работа может быть выполнена и привилегирована независимо от меня другим лицом, и тогда техническая ценность ее в России окажется утерянной […]. Синтетический каучук еще не появлялся на мировом рынке, но известно, что эльберфельдская фирма Байера подарила саксонскому королю автомобильные шины, выполненные из синтетической резины. Предварительный расчет показал, что стоимость моих способов получения каучука (около 16–20 рублей за 1 пуд) значительно ниже способа Бушарда — Гарриеса — Гофмана (около 40–50 рублей за 1 пуд), привилегированного эльберфельдской фирмой.

Действительно, теоретический вопрос о строении и синтезе искусственного каучука и техническая проблема его получения занимали в то время умы многих химиков и промышленников. В России над решением этой проблемы работал Иван Лаврентьевич Кондаков, первым синтезировавший каучук из бутадиена, а в Германии — Карл Дитрих Гарриес и Фриц Гофман, получившие каучук из изопрена. Были и другие.

Поддержки ученых Остромысленский так и не получил. Зато получил поддержку промышленников, продав привилегии на производство синтетического каучука посредством полимеризации диолефинов акционерному обществу по производству и торговле резиновыми изделиями «Богатырь».

Как известно, Россия никогда не присоединялась к международным конвенциям в области патентного права. Правительство выдавало лишь «привилегии на изобретения», которые должны были рассматриваться как монаршая «милость» и в любой момент могли быть отозваны. Покупка привилегии промышленным предприятием позволяла не только продлить срок ее действия, но и рассчитывать на ее коммерциализацию, что, несомненно, воодушевило ученого. В 1912 году он по приглашению руководства АО «Богатырь» возглавил его исследовательскую лабораторию и стал разрабатывать там методы вулканизации каучука без серы посредством введения различных активаторов и ускорителей вулканизации, что позволяло добиваться различных физико-химических свойств получаемых резин, а также искать методы получения мономеров для синтеза каучука, позволяющие по возможности снизить его стоимость. Уже тогда Остромысленский правильно оценил перспективы синтеза каучука из бутадиена и хлористого винила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: