Елена Обоймина - Майя Плисецкая. Богиня русского балета

- Название:Майя Плисецкая. Богиня русского балета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906979-54-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Обоймина - Майя Плисецкая. Богиня русского балета краткое содержание

(Майя Плисецкая)

Прима Большого театра СССР и известная на весь мир балерина, она стала символом своей эпохи, эталоном и примером для подражания.

Майя Плисецкая танцевала главную партию в «Лебедином озере» более полувека: впервые она вышла на сцену с этим номером в 42-м году в Свердловске в эвакуации, в последний раз – в 96-м в Москве на Красной площади. Не меньшим постоянством отличалась и личная жизнь балерины: более пятидесяти лет продлился счастливый брак с композитором Родионом Щедриным.

Перед вами самая полная и подробная на сегодняшний день биография главной примы-балерины Большого театра, написанная известным историком балета Еленой Обойминой.

Майя Плисецкая. Богиня русского балета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как известно, Ваганова воспитала целую плеяду замечательных балерин, среди которых сияли имена Марины Семеновой, Галины Улановой, Наталии Дудинской, Ольги Иордан, Аллы Шелест, Феи Балабиной, Татьяны Вечесловой, Ирины Колпаковой. И вот теперь ей предстояло поработать и с будущей примой Большого театра Майей Плисецкой.

«За многое я благодарна Агриппине Яковлевне – она раскрыла передо мной многие тайны классического танца, – признавалась Плисецкая. – Но, кроме этого, она еще научила меня любить труд. До встречи с Агриппиной Яковлевной я любила только танцевать. Теперь я поняла, какой увлекательной, интересной, творческой может стать работа, упорный ежедневный труд балерины, как тесно связан он именно с танцем. Ведь система Вагановой давала мне возможность танцевать свободно, без усилий, так, чтобы труд был незаметен и танец казался непринужденным».

Случались и неожиданные подарки судьбы, как было с партией Маши в «Щелкунчике»:

«Так бывает в череде театральных будней, что одна за другой приболели все балерины и некому было танцевать “Щелкунчика”, которого Вайнонен поставил первоначально для сцены филиала. Асаф предложил выучить роль Маши в кратчайшие сроки. Я, пылая счастьем, согласилась. Музыка Чайковского к “Щелкунчику” нравилась мне и нравится по сей день несказанно. От нее брызжет красотой, лукавой улыбкой, светом театральной рампы… Ваганова на репетициях бывать не могла, так как, простуженная, сидела дома. Мы только обсудили с ней план предполагаемой работы по телефону.

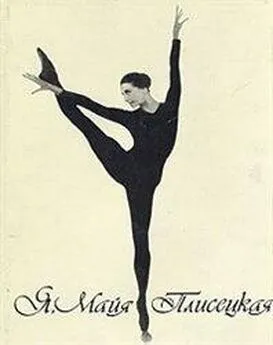

Репетировала я с Елизаветой Павловной Гердт. Я уже знала па-де-де второго акта, так как танцевала его в выпускном классе школы в филиале. Остальная партия пришлась мне по душе, и я запомнила ее молниеносно» («Я, Майя Плисецкая»).

Премьера «Щелкунчика» прошла 6 апреля 1944 года. В «Комсомольской правде» тут же появилась статья с самым похвальным отзывом в адрес исполнительницы главной партии. А после выхода статьи Плисецкая получила с фронта множество писем от бойцов и офицеров. «Они поздравляли ее, желая дальнейших успехов, радовались, что в советском балете растет такая прекрасная балерина, выражали надежду увидеть ее на сцене. Не имея возможности ответить отдельно каждому из писавших, Майя Плисецкая обратилась к ним всем по радио с одним большим, теплым письмом – в те годы существовала специальная радиопередача «Письма на фронт» (Н. Рославлева).

Пройдет время – и юная солистка будет выступать в этом балете вместе с младшими братьями, которые так же свяжут свои судьбы с искусством танца. Плисецкая скромно умолчит об этом в своей книге, но один из братьев, Азарий, с удовольствием вспомнит свои первые дебюты:

– Первый же спектакль, в котором мне пришлось участвовать, был, что называется, семейным. В «Щелкунчике» Майя танцевала Машу, Алик – Ганса, а я был трубачом-солдатиком. С этим балетом связано столько курьезов. Не забуду, как уже в более старших классах я танцевал роль главной мыши. Когда Майя (Маша) на сцене засыпает, я выскакиваю после боя часов, осматриваюсь – в музыке в это время пауза – и вдруг слышу на весь зал крик трехлетнего Мишки, которого впервые взяли в балет: «Азарик!» (Михаил Мессерер, сын Суламифи Мессерер, ныне главный балетмейстер Михайловского театра в Санкт-Петербурге – Авт .).

Постепенно налаживался и быт молодой исполнительницы: Плисецкая получила свое жилье. «…станцевала несколько заметных партий и получила свою первую награду, – писала балерина. – Мне дали десятиметровую комнату в коммунальной квартире, в доме Большого театра в Щепкинском проезде, 8».

В сезон 1945–1946 года в Большом театре возобновили «Раймонду» А. Глазунова. Восстанавливая балет, его постановщик Леонид Лавровский бережно сохранил все лучшие фрагменты, сочиненные Мариусом Петипа. Спектакль имел большой успех, чему не приходится удивляться: любители балета в нашей стране всегда трепетно относятся к танцевальной классике.

Ведущей балериной Большого в те годы была Марина Семенова, которая и танцевала в премьерном спектакле. Величавая, сильная и необыкновенно пластичная, она служила для Плисецкой идеалом на сцене. В остальном острая на язык Майя Михайловна могла и покритиковать свой идеал:

«В лице ее было что-то лисье, недоброе, она редко улыбалась, ее наградой был брезгливый прищур глаз. Тень на ее лице я читала как отзвук недавних мрачных событий ее жизни – в 1938 году арестовали и расстреляли ее тогдашнего мужа Карахана, нашего посла в Турции, а ее саму держали под домашним арестом.

Танцевала она ослепительно.

Стальные ладные ножищи, безукоризненно выученные Вагановой, крутили, держали, вертели ее лепное тело на славу. Семенова была первым выпуском Вагановой, и та открыла Марине первой все ведомые ей технические законы танца… В Семеновой был гипноз присутствия на сцене. Когда она выходила, никого больше не существовало. Но характер ее был вздорный, коварный, не кроткий. Она рано стала лениться, манкировала класс, грелась перед спектаклем душем вместо станка и потяжелела. Но я застала ее волшебные спектакли» («Я, Майя Плисецкая»).

Судя по сохранившимся фрагментам выступлений Марины Семеновой, «потяжелела» она задолго до начала работы Майи Плисецкой в Большом. Настолько, что на сцене выглядела даже комично, а часть зрителей называла ее «лебедищем». Сомнительно, чтобы в Советском Союзе, да и вообще в мире, танцевали другие настолько полнокровные балерины. Кроме общего малоэстетического впечатления, это же еще проблема для партнеров при поддержках, да и качество танца неизменно страдает. Однако широко распространен взгляд, что Марина Семенова не попадала на зарубежные гастроли вовсе не по этой причине, а из-за репрессированного мужа. Опять же подчеркнем: ни репрессированный гражданский муж, от которого балерина ушла еще до его ареста, ни лишний вес вкупе с малоэстетичным видом на сцене не помешали этой величественной балерине царить в Большом театре на протяжении двух десятилетий. Насколько известно, кстати, никто не держал Марину Тимофеевну под домашним арестом: она сама какое-то время боялась выходить на улицу после того, как узнала о задержании своего сожителя.

Сохранились рассказы о том, как еще в январе 1931 года в Ленинградском театре оперы и балета (будущем Кировском) прошел вечер Марины Семеновой, приехавшей в родной театр в качестве гастролерши. Но та, которой раньше поклонялся весь Ленинград, на сей раз обескуражила зрителей. Известный балетовед Л.Д. Блок констатировала: «Марина потолстела, особенно руки… В танце все меняет, упрощает, делает взамен какие-то неопределенности… Рисунка никакого… Все мазала, остановки не достаивала, темп не удался… Чудные ее пуанты уже не чувствуются совсем…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: