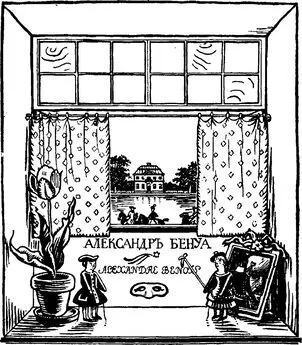

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Версальская греза обнаружила как бы древнюю душу Бенуа, совершенно не похожую на несколько наивные души огромного большинства русских художников. ...Русский духовным обликом своим, страстной привязанностью к России, всем проникновением в русские идеалы и русскую красоту, Бенуа в то же время не то, что далек от исконной, древней, народной России,— напротив, он доказал, что умеет ценить и своеобразие ее художественного склада и размах чисто национальных порывов сердца и мысли,— не то, что он обрусевший чужак, отравленный своим европейским первородством, но все же смотрит-то он на Россию «оттуда», из прекрасного далека, и любит в ней «странной любовью» отражения чужеземные и бытовые курьезы послепетровских веков»34. В итоге творчество Бенуа критик определял как «художественное латинство».

Но уже в раннюю пору, в середине 1900-х годов, по поводу «версальских» увлечений художника существовали и прямо противоположные и не менее категоричные суждения. Обращаясь к Бенуа и убеждая его скорее вернуться из Франции на родину, Бакст, например, писал в январе 1908 г.: «...не устану звать тебя скорее сюда; не потому, что ты сейчас здесь необходим, но Россия тебе необходима, как теплый свет. Поверь мне, дорогой друг, что я лучше тебя вижу тебя, художника, и мечу метко, если решаюсь прямо сказать тебе, что эта «заграница», Версаль, Людовик и rococo французские тебе чужды. Ты полюбил их с детства, не видя их, и не по-французски, а по-русски, по-нашему, скурильному... По 18 век — ты его действительно любишь и он действительно тебе сродни... Это чертовски знаменательно, что курьезную, нелепую (и шармант-ную) российскую заграницу ты полюбил чистосердечно...» 3\

84 Маковский Сергей, Силуэты русских художников. Прага, 1922, с. 90—91, *5 Секция рукописей ГРМ, ф. 137 (Александра Бенуа), ед. хр. 671, л. 20.

20*

612 - * Г. Ю. Стернин

В мемуарах Бенуа мы не найдем ни спора, ни изъявления солидарности с подобными взглядами современников, ни вообще упоминания о них, хотя из их столкновения автор мог бы, если захотел, извлечь немало поучительного для характеристики художественной жизни эпохи. Можно было бы, например, отметить, как в годы первой русской революции (а именно к ним относится только что процитированное письмо Бакста), когда вопрос о причастности деятелей искусства историческим судьбам России стал занимать особое место в общественном и национальном самосознании художников, в среде «мирискусников» выявилось явное желание заново и гораздо строже взглянуть на проблему западничества/стремление отграничить свою расхожую репутацию от глубинного слоя своих творческих интересов. Но, повторим, в книге проблема эта сознательно взята вне своего полемического контекста как сквозная автобиографическая тема, логика развития которой целиком и полностью определяется общим процессом духовного формирования личности мемуариста.

Первое знакомство петербургского «Общества самообразования» с французской художественной культурой носило определенно выраженную «литературоцентристскую» направленность. И Бенуа, н некоторые другие члены кружка свидетельствуют, что главным предметом почитания был здесь Золя. «Вся наша дружеская компания,— вспоминает автор,— разделяла мой восторг от Золя и надо признать, что он нас познакомил с великим множеством вещей и обстоятельств... Нам импонировал и самый принцип творчества Золя, его проповедь натурализма и ничем не прикрытой правды» (I, 874). По-видимому, именно через Золя, точнее говоря, через его, роман «L'Oeuvre», одним из прототипов которого был, как известно, Эдуард Мане, молодые петербуржцы кроме всего получали первое представление о борьбе, которую передовая живопись Франции 60-х — 80-х годов прошлого века вела против рутины официального академизма 36.

Входивший одно время в кружок парижанин Шарль Бирле, сотрудник французского консульства в Петербурге, посвятил Бенуа и его друзей в поэзию Бодлера, Малларме, Рембо, Верлена и вместе с нею в те явления художественной жизни Парижа, которые были связаны с символизмом. Имевшие у себя на родине репутацию декадентов, поэты эти привлекали к себе некоторую часть русской художественной молодежи конца века еще и тем, что своею приверженностью к ним она старалась подчеркнуть собственную «эпатирующую» роль в обществе. Сами «мирискусники» тоже не избежали обвинений в декадентстве. Иногда, особенно в раннюю пору, они даже несколько бравировали этим своим прозвищем. Стоит, однако, тут же отметить, что подобная их слава имела в глазах

Д. В. Философов свидетельствует по этому поводу: «Влюбленные в «L'Oeuvre» Zola, в сборник его статен «Mes haines», мы с радостью увидели у Мутера утверждение дорогого нам Мане, оценку импрессионизма» {Философов Д. В. Записки.— Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 188, л. 70 об.).

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

613

их критиков иную генеалогию, не очень связанную с французским символизмом, что в общем-то отвечало истине.

Летом 1896 г. Бенуа впервые попадает в Париж, и именно лишь тогда он начинает серьезно знакомиться с художественной Францией.

Среди покаянных высказываний Бенуа-критика и Бенуа-историка два звучат в его книгах и статьях, пожалуй, наиболее настойчиво. Одно из них — это недооценка врубелевских произведений при первой с ними встрече. Другое — это запоздалое знакомство с современной ему французской живописью. О последнем можно не раз прочесть на страницах воспоминаний.

Мемуарист не только констатирует этот факт, но и подробно повествует о том, как он постепенно осваивался с художественной жизнью Парижа, как он настойчиво стремился наверстать упущенное, усиленно посещая мастерские живописцев и лавки маршанов. Пересказывать здесь эти разделы мемуаров пет необходимости. Однако один пункт хочется отметить, ибо он многое проясняет и в творческой платформе «мирискусников», и в логике поведения самого Бенуа.

Автор книги свидетельствует: изучая на месте французскую живопись, он составил себе достаточно полное представление о классиках импрессионизма и о гораздо более молодом поколении мастеров, своих ровесниках — художниках, входивших в так называемую группу «наби» (Дени, Боннар, Вюйар и другие) и служивших на рубеже веков предметом пристального внимания «мирискусников». Тем самым, подчеркивает Бенуа, он знакомился с французской художественной культурой, «как бы минуя одно звено в эволюции современного искусства» (II, 152). Назовем вслед за автором это «звено»: Сезанн, Гоген, Ван Гог. Об этом явном упущении, вызванном, кстати, чисто внешними причинами (в самой Франции конца прошлого века картины и Сезанна, и Гогена^ и Ван Гога были известны лишь узкому кругу ценителей живописи), можно было бы не упоминать, если бы отношение Бенуа именно к этим крупнейшим представителям постимпрессионизма не имело своей истории, с необычайной ясностью очертившей строгие пределы и историко-культурную ориентацию его «западничества».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)