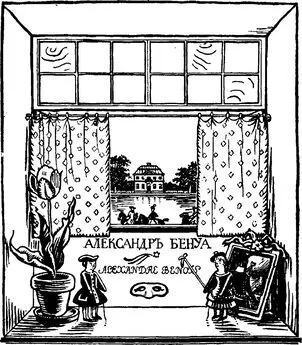

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из наших многочисленных друзей ближайшие, Сережа и Дима, проводили лето 1900 г. в имении Философовых, Богдановском; Сомов жил на даче со своими родителями близ местечка Лигово, Бакст, если не ошибаюсь, снова пропадал в Париже; лишь Нувель и Нурок оставались в Петербурге и изредка навещали нас. Однако ни тот, ни другой не имели «никакого вкуса» к природе и еще менее к красоте н поэзии исторических мест. Зато я встретил энтузпастское отношение к Петергофу со стороны обоих Лансере. В это же время я ближе сошелся с одним юным химиком Владимиром Яковлевичем Курбатовым, у которого изучение подстоличных достопримечательностей стало впоследствии его «добавочной» (кроме химии) специальностью 2, Но мог ли я тогда думать, что именно этот самый Курбатов, такой безобидный с виду, такой доброжелательный, обладатель такого тоненького, совершенно женского голоска, нанесет (уже при большевиках) ужасный ущерб именно Петергофу (а впрочем,— и Царскому Селу). Из какого-то плохо понятого пиетета перед стариной и из увлечения старинными садами. Это он настоял перед властями (около 1930 г.) на том, чтоб были вырублены столетние ели, выросшие по уступам террассы, что тянется под Большим Петергофским Дворцом. Эти ели придавали единственную в своем роде сказочность всей местности.

Однако самый пламенный восторг от Петергофа я услыхал из уст не русского человека и не от близкого приятеля, а от случайно к нам пожаловавшего иностранного гостя — от поэта, тогда еще совершенно неизвестного и только что вступавшего на первые ступени Парнаса, впоследствии же удостоившегося всемирной славы. То был милейший Рей-

IV, 37. Лето в Петергофе, 1900 311

нер Мария Рильке 3, внезапно появившийся на нашем горизонте, не без труда отыскавший нас, пробывший с утра до ночи в чудесный мягкий летний день в Петергофе, а затем исчезнувший — навсегда для меня. Впрочем, некоторое время я продолжал и после его отъезда оставаться в переписке с Рильке; он присылал мне каждый новый сборник своих стихов и своих рассказов, всегда с весьма трогательным посвящением. Та же прогулка, в течение которой мы пешком исходили вдоль и поперек все петергофские сады, принадлежит к самым приятным моим воспоминаниям (хочется думать, что и для него они не прошли бесследно4). В совершенное же умиление Рейнер Мария пришел, стоя уже вечером на мосту через канал, ведущий от Большого Дворца к морю, и глядя в сторону все еще бившего «Самсона». Солнце только что село, и дворец был освещен тем зеленоватым отблеском потухающей зари, которая является одной из самых пленительных особенностей полунощных стран. Все три ряда окон дворца продолжали еще светиться, отражая северное небо, а серебряный столб «Самсона» стоял, как на страже, перед царскими чертогами, потерявшими всю свою плотность.... Все прочие фонтаны уже перестали бить и потому в бассейне, что стелется иод ступенями каскадов, не заметно было и малейшей зыби; все отражалось с зеркальной четкостью: и ели, и гранитная набережная канала, и серебро высоких крыш дворца, и толпы золотых статуй, расставленных по уступам. У Рильке, видно, дух захватило. Он долго стоял в восхищенном безмолвии, а затем, обернувшись ко мне с совершенно изменившимся лицом и со слезами на глазах, он воскликнул: «Das ist ja das Schloss der Winterkönigin!» *, и действительно, картина была до того чудесна, что воспоминания о северных сказках, о феях и царицах, живших в хрустальных замках, возникали сами собой. Тогда же он дал слово посвятить стихотворение этому вечеру, но я не знаю, исполнил ли он свое намерение...5

Дорога, на которую выходил садик нашей дачи, а насупротив стояли павильоны флигеля «Рубинштейновской» дачи, была для меня с самых ранних лет чем-то родным; на нее выходил и наш кавалерский домик. Начиналась же эта дорога под стенами Большого Дворца и тянулась до самой «собственной его величества дачи». У Большого Дворца находилась небольшая четырехугольная площадь, на которой происходили разводы и парады войск (самое интересное для меня, мальчишки, из всех зрелищ); в эту же дорогу упирался тот кусок парка, который служил проходом к «Золотой Горе», на нее же упиралась «Золотая» улица, на которой стояла дача дяди Сезара, тут же с нее открывался вид на отражавшуюся в маленьком пруде высокую круглую башню дачи наших знакомых Крон, и все на той же дороге стояли дачи других наших

* Да это просто замок Снежной королевы! (нем.).

312

IV, 37. Лето в Петергофе, 2900

знакомых — Малисон, красивая дача в характере тосканских вилл, построенная моим отцом, наконец, дача Кудлай, на которой когда-то у сестры гостила моя Атя. После этой дачи дорога окончательно теряла характер улицы; обсаженная по сторонам деревьями, она шла полями и огородами и, наконец, приводила к двум «царским» усадьбам: к помянутой «Собственной его величества даче», построенной Штакеишнейдером в виде грациозного павильона, отдаленно напоминавшего стиль Людовика XV, и к группе зданий, выкрашенных в темно-красный цвет и долженствовавших представлять роскошную античную римскую виллу. То была вилла, сооруженная в 40-х годах для в. к. Марии Николаевны — герцогини Лейхтенбергской, и после ее кончины она принадлежала вместе со всем огромным парком ее наследникам 2*.

Именно потому, что эта дорога соединяла Большой петергофский Дворец и обычную резиденцию государей, Александрию, с летними резиденциями других членов царской фамилии, по ней можно было то и дело видеть мчащихся то в одну, то в другую сторону разных великих князей, принцев, герцогов, иногда же проезжал и сам государь или обе государыни. Эти «высочайшие проезды» чрезвычайно возбуждали любопытство наших девочек, и особенно когда придворное ландо было наполнено детьми. «Da fahren schon wieder die kleinen Prinzessinen vorü-ber» *,— восклицала боина Матильда, и тогда Атя и Леля бросали свои игрушки, бежали к калитке сада и глядели во все глаза, как эти расфуфыренные в пух н прах их сверстницы в шляпках со страусовыми перьями катили на великолепных лошадях, управляемых придворными кучерами в треуголках и в красных с орлами шинелях.

Благодаря тому, что наше обиталище стояло на этой же дороге, я в одно прекраснейшее майское утро был разбужен грохотом и звяканьем полковой музыки. То отправлялась (но обычаю каждого года) гвардейская конница (не то лейб-уланы, не то лейб-конпогренодеры, стоявшие в Петергофе), и вот, покидая Петергоф, полагалось особенно весело и браво играть полковые марши — в сопровождении литавр и особенного инструмента с колокольчиками. Это было так красиво и так особенно. Продолжая играть свой марш, разбудившее меня воинство свернуло направо и стало спускаться к нижнему шоссе — звуки же музыки все более тускнели и, наконец, совсем замерли... Среди разных музыкальных впечатлений этот сыгранный на походе марш принадлежит к одним из самых сильных и наиболее отчетливо запомнившихся. Долгое время я помнил благородно-ухарский мотив, и когда я его себе напевал, то в памяти сразу же возникали и та наша спальня с белыми кисейными занавесками, и высокие, но еще едва убранные листвой деревья сада, и чут десный весенний аромат, вливавшийся через раскрытые настежь окна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)