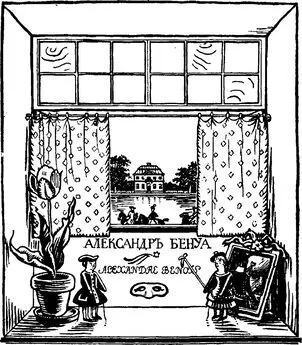

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несколько омрачила Боткина в эти последние годы его жизни ссора, произошедшая между ним и князем В. Н. Аргутинским2 — другим нашим близким другом. Произошла она из-за какой-то сплетни еще в эпоху подготовительного периода перед первым спектаклем моего балета «Павильон Армиды», а затем ссора вспыхнула заново, с еще большей силой, по поводу глупейшей чисто коллекционерской истории. А именно, Боткин приобрел у антиквара Гризара дюжину старинных русских тарелок с какими-то курьезными музыкальными нотами, па которую уже давно целился Аргутинский, и это было известно Боткину. Бешенство, охватившее добрейшего Владимира Николаевича, было безгранично. Напрасно и я, и моя жена старались обоих наших друзей помирить: была даже устроена с этой целью, с согласия Боткина, но неожиданно для Аргутин-ского, встреча их у нас. Но Владимир Николаевич почувствовал к своему обидчику такое омерзение, что, увидев его в нашей гостиной, он, не поздоровавшись с ним, «вылетел пулей». Нам было ужасно жаль бедного Боткина, который горько раскаивался в своем стяжательном поступке и даже готов был пойти на то, чтобы уступить половину злополучных тарелок «Аргутону», которого он, в сущности, нежно любил. Аргутинский же обвинял Боткина чуть ли не в грабеже и каждое его предложение истолковывал в худшую сторону. Он перестал кланяться при встречах не только с Сергеем Сергеевичем, но заодно и с Александрой Павловной, что являлось особенно диким, когда она оказывалась в балете на соседнем кресле.

И что ж? Кто примчался первым к смертному одру Сергея Сергеевича? Кто, услыхав в телефон печальную весть об его скоропостижной кончине, оказался там за добрых два часа до нас? Кого мы застали в кабинете Боткина, куда положили тело, рыдающим навзрыд и проливающим потоки слез? То был милый «непримиримый враг» — Аргутон. Все дни до погребения он не выходил из дома Боткиных и выказывал самое нежное попечение о безутешной вдове и об обеих «девочках». Разумеется, мир с Александрой Павловной был заключен без объяснений, и с тех пор Ар-

335

IV, 40. Новые друзья

у

гутинский добровольно превратился в какого-то их доброго гения, чуть ли не в опекуна. Для нас же внезапная смерть Сергея Сергеевича была глубоко нас потрясшим ударом, и мы долго не могли опомниться.

Только что рассказанная история о том, как поссорились Сергей Сергеевич с Владимиром Николаевичем, может послужить здесь своего рода введением к ознакомлению со вторым из этих наших двух друзей, прямо не принадлежавших к первоначальному «школьному» ядру, однако ставших за несколько лет нашими самыми близкими людьми. Эта ссора покажется тем более характерной для Аргутинского, если я тут же прибавлю, что и я с ним ссорился — и даже довольно серьезно — раз пять, причем две из этих ссор прервали наши (ежедневные) встречи каждая на целых два года! Характерно и то, что все эти наши ссоры кончались полным миром, притом без всяких извинений и объяснений ни с той, ни с другой стороны. В этих распрях оправдывалась поговорка: «милые бранятся, только тешатся», и если никак нельзя сказать, чтоб мы как раэ очень тешились, то все же несомненно, что эти ссоры отвечали известным потребностям наших душ и что, во всяком случае, мы и в состоянии ссоры не переставали сердечно любить друг друга. За известное (и даже большое) счастье я почитаю, что в момент смерти В. Н. Аргутинского — 9 декабря 1941 г., произошедшей столь же неожиданно, как н смерть Боткина '*, между им и мной царило полное согласие и что всякие вопросы, иногда отравлявшие наше общение с момента начала гитлеровской войны, если и не были между нами вполне ликвидированы, то все же приведены к известному, отнимавшему у них всякую остроту соглашению.

Познакомился я с князем Владимиром Николаевичем Аргутинским-Долгоруковым еще в университете. Это был очень привлекательный, очень симпатичный молодой человек (ему было тогда около восемнадцати лет,

*• За два часа до смерти Владимира Николаевича я сидел у него в его кабинете на рю Франсуа I, в он угощал меня шоколадными конфетами, что в те дни (оккупации) было редким и очень дорого стоящим лакомством. Каков же был мой ужас, когда, верпувшись к себе, я в телефон услыхал голос его племянника, графа В. Т. Дорис-Меликова, произносящий страшные слова: «дядя Володя только что умер...» Накануне я с Владимиром Николаевичем ходили проститься с прахом только что скончавшегося Д. С. Мережковского. Аргутинский имел здоровый вид, и лишь при расставании на улице он со странной улыбкой, указывая на сердце, произнес фразу: «J'ai de drôles de sensations ici» [у меня здесь какие-то неприятные ощущения (франц.)]. Во время же нашей последней беседы он только слегка жаловался на простуду и готовился к тому, чтобы ему с разрешения врача были поставлены банки. Не получив от них ожидавшегося облегчения, Владимир Николаевич без посторонней помощи вскочпл с постели, подошел к комоду и налил каких-то успокоительных капель, однако уже на возвратном пути к постели он почувствовал себя дурно, а свалившись, успел только сказать фразу: «Мне очепь холодно». К нашему с женой особенному огорчению, мы не могли тотчас же отправиться к телу нашего друга: было уже шесть часов, а с шести, по распоряжению немецких властей, всякое движение по парижским улицам в те дни прекращалось до утра следующего дня— это была репрессивная мера, принятая после какого-то покушения.

336 IV, 40. Новые друзья

но производил он впечатление еще более юное). Прибавка к фамилии Аргутинский «исторически звучащего» слова Долгоруков сообщала ему особый ореол и, так сказать,— большую достоверность его аристократизму, как бы родня его с Рюриковичами, в то же время «отделяя его от Кавказа». Впрочем, в его приятной наружности, в его не столько овальном, сколько круглом лице, в его правильном, вовсе негорбатом носе, в его карих близоруких глазах (он довольно рано стал носить очки), в его чуть пробивавшихся усиках не было ничего типично восточного. Держал себя Владимир Николаевич скромно, почти робко, отнюдь не спесиво и не «distant» *. Напротив, во всем чувствовался хороший, доверчивый и ищущий сближения с другими человек, и лишь гораздо позднее стала в нем проявляться недоверчивость, а еще позже и нетерпимость, что несомненно было следствием многих разочарований.

После университета наша компания теряет Аргутинского на несколько лет из виду; это объясняется тем, что эти годы он проводит в Англии, в Кембридже, где и довершает свое образование. Лишь по возвращении на родину и после поступления на службу в министерство иностранных дел наше знакомство с Аргутинским возобновляется и, постепенно преодолевая свою стеснительность, он становится частым гостем сначала одной только редакции «Мира искусства», а затем и нашим. При его скромности и молчаливости, потребовалось время, чтобы мы замети ли его интерес к искусству; еще гораздо больше времени ушло на то, чтоб мы стали считаться с его мнением, прислушиваться к его суждениям. Тут, впрочем, происходил двойной процесс. Мы постепенно учились оценивать этого новичка, но и новичок, благодаря общению с нашей компанией, формировался, шлифовался, терял остатки своего «провинциализма», приобретал разнообразные знания, вкус его утончался и одновременно он терял свою стеснительность, свою робость. Его мнения становились более определенными и оригинальными, ясными и обоснованными, и в зависимости от всего этого он приобретал апломб в отстаивании своих позиций. Я лично сначала только «терпел» присутствие милого, тихого, безобидного, но, как казалось, не особенно интересного молодого человека, но когда я открыл в нем задатки чего-то, что в будущем могло сделать из него культурного любителя, полезного для русского искусства, то я ближе сошелся с ним. В характере Аргутинского было много чего-то такого, в чем мы были склонны видеть, быть может без особого основания, черты «типично армянские». Сюда главным образом относятся его упрямство, его «стародевическая» обидчивость, его склонность к какой-то унылой созерцательности и больше всего известный недостаток темперамента. Что же касается его суждений, то они раздражали своей доходившей подчас до смешного однобокостью, а то и предвзятостью. Одной из причин нескольких наших размолвок были его предубеждения против всяких лиц, его привычка «делить людей» на «вполне приемлемых и на абсолютно неприемлемых», на добрых и злых, на умных и глу-

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)