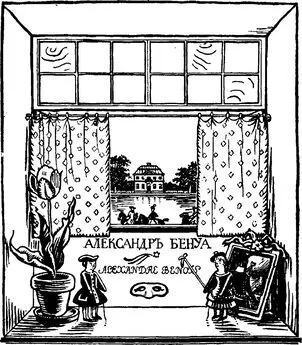

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Название:Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) краткое содержание

Мои воспоминания (в пяти книгах, с илл.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

очень радуюсь встретить единомышленника». (Игорь Грабарь. Письма. 18911917*

М., 1974, с. 342). Некая перекличка и внутренняя полемика крылись и в появившихся в следующие годы программных статьях Грабаря «Упадок или возрождение? Очерк современных течений в искусстве» («Нива», ежемесячное литературное приложение, 1897, № 1 и № 2) и Дягилева, открывавшей первый номер основанного им журнала «Наш мнимый упадок» («Мир искусства», 1898—1899, №№ 1—2). Уже... созданием... ((Истории русского искусства» Грабарь создал нечто, за что рус ская культура обязана ему беспредельной благодарностью. — Интонация повествования А. Н. Бенуа, пожалуй, отражает не изжитый и у него с годами оттенок соперничества. Первая многотомная «История русского искусства» была создапа Грабарем; Бенуа, после продолжительных колебаний отказался от участия в ней, ибо не смог работать по предложенным Грабарем «рецептам и программам». Между Бенуа и Грабарем не всегда существовало взаимное понимание, не было полной совместимости взглядов и сходства натур; однако объединяли их — «единомышленников борьбы за новое искусство» — общие цели. Отстаивая позиции Грабаря и солидаризируясь с ним перед лицом оппонентов и противников, Бенуа высоко оценивал его «даровитость, деятельное и личное начало, способность на свой страх и свою совесть работать иа общей ниве культуры, мужество проводить то, что человек считает нужным и хорошим. Грабарь,— писал Бенуа уже в 1916 г.,— ...знает, откуда и куда идет. Он знает, чего он хочет, и он знает, что то, что он знает, хорошо и нужно... Не чиновник он и не белоручка, а настоящий деятель, деятель талантливый, храбрый, умелый, а главное, деятель, лучше знающий свое дело, чем кто-либо в России настоящего момента». (Бенуа Л, Спор из-за Грабаря.—Речь, 1916, 31 января, № 29).

Знаменательно, что Бенуа писал Грабарю, с которым у него возобновилась в 50е годы переписка и которому он предполагал послать две первых вышедших книги своих «Воспоминаний»: «...Как недостает мне все наше родное, российское, далеко недостаточно в свое время оценивавшееся... И как хотелось бы быть там, где у меня открылись глаза иа красоту жизни и природу, где я вкусил любви и т. д. Почему я не дома?!» (письмо 27 декабря 1957 г., в кн.: «Александр Бенуа размышляет...», с. 664).

4 Из... статей наиболее значительной... был «Ответ г. Философову»... — «Ответ г. Фи-

лософову» появился в журнале «Мир искусства» (1901, № 11—12) вслед за статьей

Д. В. Философова «Иванов и Васнецов в оценке Александра Бенуа» (1901, № 10),

написанной в связи с выходом русского издания главы А. Ы. Бенуа для книги

Р. Мутера «История живописи в XIX веке». Различие в оценке творчества А. А. Ива

нова и В. М. Васнецова коренилось в более глубоком несовпадении их взглядов —

в различном отношении к современной религиозной живописи и шире — отноше

нии искусства и религии. Философов указал Бенуа на «зияющую пропасть» между

двумя частями его книги: в первой из них господствовал эстетический критерий,

во второй, в связи с творчеством А. Иванова, вставал вопрос о «миссии русского

искусства в воплощении национально-религиозного идеала». Философов считал эту

позицию уязвимой, вопросы о «народности и религии» очень сложными и замечал,

что В. Васнецову во Владимирском соборе в Киеве удалось практически сделать

больше, нежели «римлянипу» — А. Иванову. Со своей стороны, отвечая Философо-

ву, Бенуа вменял ему прежде всего схематичный идеологизм позиции, неспособ

ность проникнуть в психологию художника и желание говорить о темах, которые

в живописи можно только чувствовать. Он писал, что в А. Иванове «я только чую

национальность, смысл и значение России», которые не усматривал тогда в творе

ниях В. Васнецова, считая его в те годы эпигоном академизма.

5 ...Философов представлял собой тип интеллигента-неудачника... полной неудачей

завершилось его земное существование...— Философов Дмитрий Владимирович

(1872—1940) — литературный и художественный критик и публицист. Представить

Д. В. Философова в начале жизненного пути «в каком-либо соприкосновении с по

литикой и, следовательно, с «толпой» и чуть ли не с «чернью» было решительно

невозможно»,— писал позднее близко знавший мирискусническии круг П. П. Пер-

23* Заказ № 2519

694

Примечания ÌV, 43

цов («Литературные воспоминания. 1890—1902 гг.» М.— Л., 1933, с. 279). На рубеже 90-х и 1900-х годов Философов заведовал литературной частью «Мира искусства», а затем с 1904 г. стал редактором религиозно-философского журнала «Новый путь». В 1900-е годы, когда Философов сблизился с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус, деятельность его также не выходила за рамки журнальной публицистики. On проповедует в своих статьях тезис «религиозной общественности», понимая такую «общественность» как духовный союз людей на почве целостной «религиозной культуры». Он противопоставляет ее, с одной стороны, рационалистической «общественности» второй половины XIX в., а с другой — уходящим от «культуры» (в его понимании) «мистическому анархизму» или «мифотворчеству». В рецензии на сборник Философова «Слова и жизнь. Литературные споры новзйшего времени. 1901—1908 гг.» (СПб., 1909) Г. В. Плеханов подчеркнул бесплодно-идеалистический характер его идей. «Словоиспускание г. Философова,— писал он,— распространяется на важнейшие вопросы современной мысли и совремеппого общественного движения. Он хочет везде сказать что-то новое, глубокое, недоступное пониманию нашего брата-материалиста. Но из его усилий ничего не выходит» (Современный мир, 1909, № 8, с. 159). В послереволюционные годы, однако. Философов перестал чураться политики, заняв последовательно-контрреволюционную позицию. С 1920 г. он обосновался в Варшаве (где прожил до своей смерти в 1940 г.), сотрудничал с эсером Б. В. Савинковым, писал статьи в белоэмигрантской газете «За свободу», с 1932 г. по 1934 г. издавал газету «Иллюстрированная молва», а с 1934 г.—ами-грантский русский журнал «Меч», вторым редактором которого в Париже был Д. С. Мережковский.

Его... тянуло,., уйти к... литераторам и философам религиозного уклона... — После организации журнала «Новый путь» Д. В. Философов постепенно отошел от ведения дел в «Мире искусства»; в 1904 г.—в последний год издапия «Мира искусства» — соредактором С. 11. Дягилева стал А. Н. Бенуа.

...я принял участие на выставке «Общества 36-ти художников»... — Строго говоря, такого «общества» не существовало. Выставка «36-ти» (фактически в ней участвовали 34 художника) открылась в Москве в декабре 1901 г. в помещении Строгановского училища. В ней приняли участие В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. А. Коровин, А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, В. В. Переплетчиков, Н. В. Досе-кин, А. Н. Бенуа, К А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева и др. В декабре 1902 г. состоялась вторая выставка «36-ти» в несколько измененном составе, и только в 1903 г. участники выставок образовали постоянный «Союз русских художников», куда вошли и москвичи и представители «Мира искусства» (См.: Лапшин В. П. Союз русских художников. Л., 1974).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)