Артемий Троицкий - Гремучие скелеты в шкафу Том 2

- Название:Гремучие скелеты в шкафу Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Амфора

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-367-00703-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артемий Троицкий - Гремучие скелеты в шкафу Том 2 краткое содержание

Гремучие скелеты в шкафу Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

(«Литературная газета», 30 января 1991 г.)

Бонусы

Поп 1966-1998

Печатаю этот поздний текст по двум причинам. Во-первых, он неплохо подытоживает. Во-вторых, в назидание Любе Аркус, мне его заказавшей для какой-то монументальной энциклопедии, причем бесплатно — и не удосужившейся даже выдать мне авторский экземпляр.

Писать аналитические статьи о российском музыкальном масскульте занятие легкое и неблагодарное. Легкое — потому что за отчетные двенадцать лет сцена изменилась крайне незначительно. Как сами числа 86 и 98 — что-то перевернулось, что-то поменялось местами, но суть осталась прежней. Неблагодарная потому что просвещенная публика твердо для себя уяснила: из всех искусств для нас поп-музыка является тупейшим. И тот факт, что это пойло для быдла по валовым рыночным показателям намного превосходит всю остальную нашу «творческую» продукцию, вместе взятую (не считая ТВ и рекламы), — только добавляет масла в огонь презрения и тихой ненависти. Кстати, я солидарен с этими чувствами.

Самый занимательный и нетипичный эпизод новейшей истории нашей поп-музыки и по срокам, и по сути процессов целиком совпал с легендарным и неповторимым периодом «перестройки и гласности» в СССР. Сцена разделилась на два антагонистических лагеря — стремительно загнивающую идеологически и эстетически «советскую эстраду» (Ротару, Вайкуле, Кобзон, Леонтьев, Лещенко…) и вырвавшийся из подполья «неформальный» рок. Компромиссную «буферную зону» представляли так называемые «филармонические» рок-группы («Машина времени», «Автограф», «Круиз») и Алла Пугачева, сфлирговавшаяся с рокером Владимиром Кузьминым.

Рок-движение было реально мощным. С начала восьмидесятых, еще в период героической оппозиции и нешуточных гонений, андерграунд-рок оказался (во многом благодаря так называемому «магиздату») единственным действительно массовым альтернативным — не только в эстетическом, но и в «административном» смысле — художественным движением. (Альтернативных театра и кино практически не было; оппозиционные литература и изобразительное искусство оставались уделом узкого круга культур-диссидентов.) Аура рока притягивала молодых отчаянных нонкорформистов всех склонностей, будь то джазист Курехин, актер Адасинский, поэт Башлачев, танцор Мамонов, архитектор Каушнедас («Антис», главная группа Литвы тех лет), кинематографист Волмер (экс-«Сингер Вингер», ныне один из ведущих эстонских мультипликаторов, а теперь и кинорежиссеров). Магнитоальбомы «Аквариума», «Зоопарка», «Кино», «Алисы», «Браво», несмотря на строжайшие запреты, расходились по стране миллионами нелегальных копий.

К середине восьмидесятых рок наработал как нешуточный творческий потенциал, так и бешеный запас нереализованной (через СМИ, концерты, пластинки) популярности. Как только гласность открыла клапаны (а это произошло как раз в восемьдесят шестом), рока вокруг стало очень много. В каком-то смысле вчерашние подпольщики в мгновение ока оказались рупорами перестроечного официоза: доходчивый клип «Аквариума» «Этот поезд в огне» крутили по всем каналам (и без всяких «проплат», разумеется) каждый день; песни «Мы ждем перемен» («Кино»), «Революция» («ДДТ»), «Скованные одной цепью» («Наутилус Помпилиус») (я собственными глазами наблюдал в Москве такую сцену: построившиеся парами детсадовцы адут за воспитательницей на утренник в цирк, хором распевая «Скованные одной цепью…») стали чем-то вроде гимнов на злобу дня. Даже сугубо радикальные и оскорбительные для истеблишмента сочинения вроде «Рыба гниет с головы» или «Твой папа — фашист» («Телевизор») допускались в эфир и становились предметом сочувственных дискуссий. И так далее: стадионы ломятся от рок-фестивалей; фирма «Мелодия» штампует астрономические тиражи недавно еще нелегальных записей; рок и его герои покоряют киноэкран («Асса» Соловьева, «Трагедия в стиле рок» Кулиша, «Взломщик» Огородникова, «Игла» Нугманова и др.).

С 1987 года наши рок-группы начали активно выступать на Западе, став одним из популярнейших экспортных артикулов «горбимании». У заграницы были свои приоритеты: наибольший успех имели ансамбли с яркой визуальной, «перформансной» подачей материала, такие как агитпроповский театр «АВИА», хеппенинг «Популярная механика», абсурдистские шоу «Звуков Му» и «АукцЫона». К удивлению, дружескими фестивалями и акциями дело не ограничивалось: в 1989 году почти одновременно крупнейшие мировые фирмы грамзаписи широко разрекламировали и выпустили альбомы советских рок-артистов — Бориса Гребенщикова, «Парка Горького», «Центра» и «Звуков Му». В коммерческом отношении все проекты провалились: ни один из четырех контрактов продлен не был. Русская рок-музыка доказала свою несовместимость с массовой западной аудиторией — даже в политически благоприятный момент. Пафос, «послание» наших рокеров для молодых иностранцев были малопонятны, а музыкально-визуальный продукт воспринимался как нечто невеселое, несексуальное, нетанцевальное и немодное. Прошел всего год, и с похожими проблемами вчерашние триумфаторы встретились и у себя на родине.

Суперзвезда российского рока закатилась почти также стремительно, как взошла. Первая и основная причина —

то, что по-английски называется «identity crisis». Не видя врага, не испытывая давления, закаленный в подполье классический русско-советский рок лишился смыслового стержня, нерва, вдохновлявшего и музыкантов, и их аудиторию. Стало скучно. Вторая причина связана с первой: публика довольно быстро устала оттого, что ее «грузят», ей захотелось чего-то иного — желательно полегче и повеселее. К этому времени стали совершенно доступны новые компьютерные технологии, позволявшие быстро и очень дешево создавать простейшую, но безупречно ритмичную музыку: «Ласковый май» и им подобные стали могильщиками рок-волны. Наконец, собственно рок — в смысле «злая судьба». Трагически погибли Александр Башлачев (1988), Виктор Цой (1990), Михаил «Майк» Науменко (1991). Эмигрировали Жанна Агузарова, Василий Шумов («Центр»), Антон Адасинский («АВИА»), Потеряли интерес к року Сергей Курехин и Петр Мамонов. Лишившись большей части своих гениев-харизматиков, аудитории и творческой мотивации, российский рок с начала девяностых впал в глубокую депрессию, от которой не вполне отошел и по сей день.

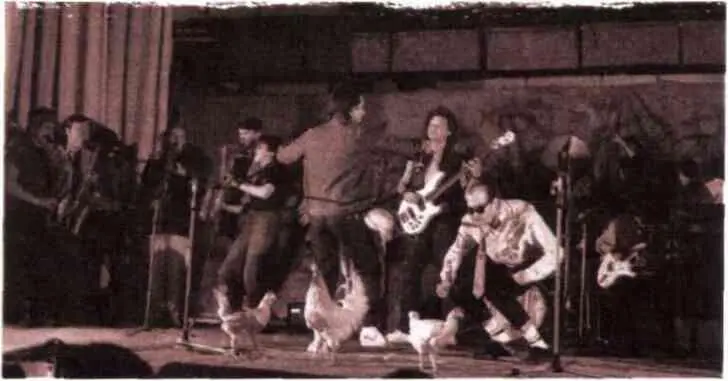

фото В. Конрадта

«Поп-механика»

«Рок-революция» шестидесятых на Западе была во многом схожей стой, что происходила у нас два десятилетия спустя. И там героический, квазирелигиозный период рока завершился — однако сам жанр при этом смог застолбить для себя на поле шоу-бизнеса едва ли не самый обширный и прибыльный участок. Где (продолжая полевую метафору), наряду с динозаврами типа «Rolling Stones» и «Pink Floyd», вольготно пасется постоянно обновляемый контингент модного молодняка, а все вместе они представляют коммерческую силу — отнюдь не меньшую, чем все тамошние попсовики и рэперы, вместе взятые. В России вышло иначе: утратив лидерство, рок начал стремительно — и не думаю, что с удовольствием и добровольно! — маргинализироваться. Фактически основная масса артистов разделилась на два локальных клана: «ностальгически-поколенческий», сродни джазовой или бардовской тусовкам («Машина времени», «Аквариум», «Воскресенье», «Браво», Гарик Сукачев, Валерий Сюткин) и «экстремистский» («Алиса», «Ва-Банк», «Гражданская оборона», «Коррозия металла», «Сектор газа»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: