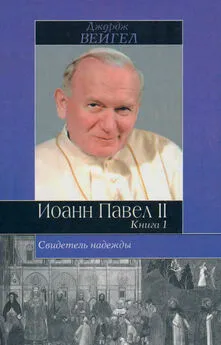

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Название:Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ»

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-17-005695-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 краткое содержание

Личная популярность этого человека поразительна — только за последние годы вышло более ста его биографий на разных языках. Эта книга отличается от многих.

Перед вами не просто биография, не просто перечень дат, событий и фактов, но — многоуровневый, детальный психологический портрет одного из самых известных людей нашего времени.

[Адаптировано для AlReader]

Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Через неделю после того, как он в присутствии ученых подтвердил, что истина, каков бы ни был ее источник, не перестает быть истиной, Иоанн Павел продолжил рассуждения о разуме и вере в своей римской альма-матер, ныне официально именуемой Папским университетом святого Фомы Аквинского, но оставшейся для всех, как и прежде, «Angelicum’oM». Понтифик говорил о непреходящем значении для философии и богословия Фомы Аквинского, «который был глубоко человечен, поскольку был глубоко верующим христианином, и именно потому, что он был глубоко верующим христианином, он был глубоко человечен». По мнению Иоанна Павла, открытость Фомы Аквинского для восприятия «реальности во всей ее полноте, во всех проявлениях и формах» чрезвычайно важна для сегодняшних студентов, воспитанных в разреженном культурном климате. Подобная открытость в восприятии целостной реальности, отметил Папа, «является существенной отличительной чертой христианской веры».

Меньше месяца спустя, 15 декабря, вопрос о церковном понимании истины встал вновь, когда Конгрегация доктрины веры решила выяснить кое-какие доктринальные тонкости с одним из наиболее известных католиков-диссидентов, швейцарским богословом Хансом Кюнгом, долгое время занимавшим пост профессора католической теологии в Тюбингенском университете (Западная Германия). Красавец и прекрасный оратор, Кюнг олицетворял собой новое явление в католической Церкви после Второго Ватиканского Собора — диссидентствующий богослов и одновременно звезда мировых средств массовой информации. В свое время Кюнг проделал огромную работу, заранее оповестив католиков всего мира о том, какие вопросы будут обсуждаться на Соборе. Его докторская диссертация, в которой говорилось о сходстве, чуть ли не тождестве, католического понятия «оправдания» и теологии Карла Барта, выдающегося протестантского богослова нынешнего столетия, явилась несомненным новаторством в экуменической теологии. Однако, по мнению некоторых коллег Кюнга, его интеллектуальное детище с годами утратило свой блеск. Других беспокоило то, что швейцарец, избалованный вниманием средств массовой информации, ныне больше склонен делать сенсационные заявления, нежели заниматься повседневной внутрицерковной работой. Сам Кюнг никогда не скрывал своей позиции. По некоторым вопросам, в том числе относительно того, может ли Церковь выступать с обязывающими и неизменяемыми доктринальными определениями, руководствуясь принципом папской непогрешимости, Кюнг имел иное мнение и не собирался проповедовать в качестве истины то, что не совпадало с его убеждениями, даже если католическая Церковь выдавала это за истину.

Пятнадцатого декабря 1979 г. Конгрегация доктрины веры вынесла официальное решение по делу Ханса Кюнга. Поскольку Кюнг не учит тому, чему учит Церковь, он «не может считаться католическим богословом». Его звание профессора католической теологии было аннулировано.

Дело Кюнга получило скандальную огласку во всем католическом мире, особенно в богословских кругах. Естественно, что прессу в основном занимало несогласие Кюнга с принципом папской непогрешимости, провозглашенным на Первом Ватиканском Соборе. Как писали германские епископы, выступившие в защиту решения Конгрегации доктрины веры, главным здесь был древний догмат о том, что Святой Дух охраняет Церковь и не дает ей впасть в существенную ошибку. В целом с этим был согласен и Кюнг, однако он считал, что это не мешает Церкви совершать «конкретные ошибки в определениях, касающихся веры», даже в том случае, когда «церковные магистры объявляют [эти определения] истиной в последней инстанции». Конгрегация доктрины веры не могла принять подобный тезис, поскольку он ставил под сомнение фундаментальное положение христианства, основанное на вере в Святого Духа, о том, что Церковь следует истине, которую сама же авторитетно провозглашает. Германские епископы, которых вряд ли можно было обвинить в богословском обскурантизме, согласились с решением Конгрегации.

Ханса Кюнга не отлучили от Церкви и даже не лишили духовного сана. Он продолжал преподавать в Тюбингенском университете, но уже не в качестве профессора католической теологии. Со временем интерес к нему со стороны средств массовой информации угас. Теперь, когда Кюнг перестал быть официально признанным католическим богословом, его расхождения с Церковью по вопросам вероучения уже никого не занимали.

В день, когда Конгрегация выносила свое решение, Иоанн Павел II отправился на пьяцца делла Пилотта близ Пантеона, чтобы встретиться со студентами и преподавателями Папского григорианского университета, основанного в 1551 г. Святым Игнатием Лойолой. В своем выступлении понтифик намеревался остановиться на особом вкладе, вносимом теологией в осуществление проповеднической миссии Церкви, которая является свидетелем истины о человеке.

Он начал с того, что высоко оценил заслуги иезуитов — основателей университета, которым удалось найти «союзников» богословия в лице представителей искусства и науки. С тех пор наука значительно продвинулась по пути специализации, однако «основополагающее требование — принимать во внимание ее успехи в том, что касается человека и его жизни», и по сей день остается в силе, и им должна руководствоваться практическая теология.

Современная теология продолжает искать союзников и в других интеллектуальных сферах, в том числе в философии. Сегодня богословие нуждается в диалоге с современной философией, а не только с великими мыслителями и системами прошлого. «Не надо бояться, — призвал Иоанн Павел, — величайших достижений современной мысли». То, что углубляет наше понимание «истины» о человеке, углубляет и наше понимание Христа-искупителя. Конечно, не каждая современная философия может стать союзницей богословия. Некоторые философские течения «настолько слабы или ограниченны», что любой диалог с ними попросту невозможен. Сегодня богословы должны взять на вооружение принцип, который два тысячелетия назад предложил святой апостол Павел в послании к фессалоникийцам: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5.21).

Теология, продолжал Иоанн Павел, — это не умозрительные религиозные штудии, существующие вне Церкви, которые можно уподобить бесстрастному естествоиспытателю, изучающему интересный природный феномен. Теология — это «духовная наука», которая «произрастает внутри Церкви и служит ее целям». Следовательно, ее развитие, несомненно предполагающее проницательную критическую оценку сделанного, должно базироваться на «ответственном осмыслении наследия» христианской мудрости. Настоящее теологическое образование, развивал далее свою мысль понтифик, начинается не с критического ниспровержения традиции, а с ее изучения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоанна Хмелевская - Книга про еду [Моя поваренная книга]](/books/116251/ioanna-hmelevskaya-kniga-pro-edu-moya-povarennaya-kn.webp)