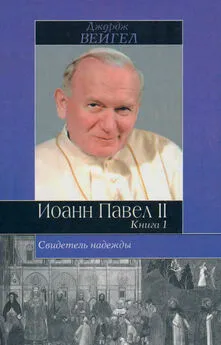

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Название:Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ»

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-17-005695-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Вейгел - Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 краткое содержание

Личная популярность этого человека поразительна — только за последние годы вышло более ста его биографий на разных языках. Эта книга отличается от многих.

Перед вами не просто биография, не просто перечень дат, событий и фактов, но — многоуровневый, детальный психологический портрет одного из самых известных людей нашего времени.

[Адаптировано для AlReader]

Свидетель надежды. Иоанн Павел II. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во всем мире действительно нет ни одной организации, которая могла бы служить аналогией взаимоотношений епископа Рима с Коллегией епископов. Американская правительственная модель — исполнительная власть (Папа) и законодательная власть (Коллегия или Синод епископов) — совершенно не подходит для этого случая. Не годится также и так называемая Вестминстерская модель: премьер-министр (Папа) и парламент (Коллегия или Синод епископов, а также регулярно собираемый Экуменический совет). Не подходит и модель традиционной корпорации: председатель совета директоров (Папа) плюс определенное количество младших чиновников (епископов). Впрочем, в последнем случае сходство отсутствует практически полностью. Примерно то же самое можно сказать и о моделях так называемого коллективного руководства при авторитарных режимах: первый среди равных (Папа), который не может действовать без согласия или разрешения политбюро или хунты (епископов). Ни одна из вышеуказанных аналогий не может пролить свет на тайну взаимоотношений Папы и епископов, закрепленную в решениях Ватикана II.

Собор подтвердил, что в соответствии с волей Христа Церковь управляется единоначалием Папы и коллегиальной ответственностью епископов. Он указал также, что Папа и находящиеся с ним в согласии епископы в равной степени делят ответственность за всю Церковь, хотя сама Коллегия епископов не может осуществлять свою власть без ее главы — епископа Рима. В этом смысле Папа, являясь епископом Рима, должен воплощать в себе «заботу обо всех церквах», а епископы в точном соответствии со своими обязанностями и в тесном взаимодействии с епископом Рима — проявлять заботу о Вселенской Церкви далеко за пределами их местной юрисдикции. И поскольку Церковь не является политической организацией, единоначалие папы и коллегиальность епископов отнюдь не являются игрой вничью, когда усиление власти епископов неизбежно приводит к умалению власти Папы. Более того, взаимодействие единоначалия и коллегиальности навсегда останется основополагающим началом в жизни Церкви.

Суть Церкви воплощает в себе теологический термин «община». При этом Церковь выполняет много других функций: административные, законотворческие и даже судебные. Однако ее главная сущность заключается все же в общине — объединении братьев и сестер во Христе. Взаимоотношения людей в этом сообществе разительным образом отличаются от всех других взаимоотношений, в которые им приходится вступать в своей частной жизни, так как они основаны на идее Христа, Сына Божия и Спасителя мира. Мужей и жен, родителей и детей, священников и прихожан объединяют глубокое религиозное чувство и стремление жить в общине себе подобных по законам своей веры.

Папе и епископам надлежит строить свои взаимоотношения на основе коллегиальности. Во всяком случае, теория подобного сосуществования разработана достаточно ясно и в полном соответствии с принципами разума. Епископы, наследники апостолов, образуют некую «коллегию или постоянно действующее сообщество» во главе с апостолом Петром. Христос же возжелал, чтобы как коллегия, так и ее глава стали надежными составляющими неизменной структуры Церкви. И обе эти части, каждая по-своему, несут на себе ответственность «за все церкви». Возникает вопрос: как именно должен осуществляться принцип коллегиальности?

В отличие от многих других епископов — участников Ватикана II — польские церковные иерархи со времен Второй мировой войны приобрели действительно важный опыт коллегиальности. Это был уникальный опыт, воплотивший не только насущные политические реалии, но и безоговорочный авторитет Примаса, кардинала Вышыньского. И тем не менее это был опыт истинной коллегиальности. Польские епископы ежегодно проводили конференции, создали координационный комитет, который руководил работой епископов и принимал ответственные решения между конференциями, и даже образовали особый секретариат в то время, когда в других странах о подобных вещах даже мечтать не могли. Сами же конференции представляли собой собрание весьма авторитетных деятелей, представляющих самые разнообразные сферы жизни: работа с молодежью, студенческое самоуправление, проблемы семейного воспитания и многое другое. Это был по-настоящему полезный обмен мнениями и опытом повседневной жизни людей, сопровождавшийся горячими дебатами. А когда прения, которые, кстати сказать, всегда проходили за закрытыми дверями, заканчивались, наступал период полного и совершенно искреннего единства.

Именно такой опыт коллегиальности Кароль Войтыла принес с собой в Ватикан. Братья епископы, работая совместно, активно обсуждали стратегию церковной жизни и ее самые злободневные проблемы, принимали соответствующие решения, а потом поддерживали друг друга в их практической реализации. Словом, это была та самая коллегиальность, которая укрепляла позиции епископов, Примаса, а заодно и всей церковной общины данного региона. Одной из главнейших обязанностей «вселенского пастыря» в понимании Иоанна Павла II было распространение подобной коллегиальности на другие национальные епископаты и в конечном итоге на весь Святой Престол.

И он без устали работал над выполнением этой задачи в течение более двадцати лет. Итоги этого непосильного труда были весьма неоднозначными, но только не по причине отсутствия воли или недостатка усилий с его стороны.

В январе 1980 г. Иоанн Павел II попытался найти коллегиальное решение одной из наиболее сложных проблем католицизма после Ватикана II — католической Церкви в Нидерландах.

Вплоть до Второй мировой войны голландский католицизм был одним из самых сильных и действенных в мире. Фашистская оккупация страны заставила непримиримых некогда католиков и протестантов позабыть о былых противоречиях и посмотреть друг на друга как на граждан единой страны, которые избавились от прежних предрассудков и готовы жить в мире. Однако подобное примирение неизбежно ослабило столь характерное для голландских католиков чувство идентичности с институциональной Церковью.

А затем наступило время Второго Ватиканского Собора. Голландские епископы приняли самое активное участие в его работе, а после окончания Собора в 1965 г. вернулись домой с неистребимой жаждой проведения всех необходимых реформ. Но их опыт внедрения Соборных решений в корне отличался от того, что делал в это время в Кракове Кароль Войтыла. Решения Собора были немедленно донесены до всех церковных иерархов, однако претворение их в жизнь оказалось в руках людей, которые, несмотря на все свое желание и добрую волю, так и не смогли осознать их истинную глубину. Кроме того, попытки внедрения в жизнь решений Собора совпали по времени с культурными потрясениями второй половины шестидесятых годов, с особенной силой поразившими Нидерланды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоанна Хмелевская - Книга про еду [Моя поваренная книга]](/books/116251/ioanna-hmelevskaya-kniga-pro-edu-moya-povarennaya-kn.webp)