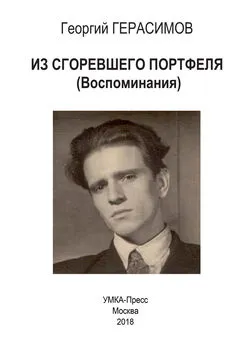

Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание

Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь о самых близких. Мама, золотая медалистка Херсонской Мариинской женской гимназии, окончила первый выпуск юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Как было записано, вернее, напечатано, в ее дипломе, тоже со сплошными «Весьма» – отлично – на большом листе веленевой бумаги, с водяными знаками, гербовыми печатями и подписями многочисленных профессоров – она получила право работать «помощником присяжного поверенного». Я в детстве гордился: «как Ленин». Похвастаю – у меня и жена с золотой медалью окончила школу, и дочь младшая Анка – золотая медалистка, получавшая в институте именную стипендию и недавно ставшая кандидатом филологических наук. У Анки и дедушка с материнской стороны – медалист, правда, серебряный, и тоже – кандидат наук. Вот они какие – три поколения подряд! Среди бестужевок всегда существовало некое братство, вернее, «сестринство». Незнакомые, в разные годы и разные отделения окончившие, они при одном слове «бестужевка» готовы были принять в свое сердце сестру по курсам. Я заметил, что есть это чувство и у уходящих уже из жизни предвоенных «ифлийцев» – студентов института философии, литературы и истории, этаком советском лицее, кузнице нашей элитной интеллигенции. Сохранились еще тогда «зубры» – старая, высокоинтеллектуальная профессура, работавшая не за страх, а за совесть, стремившаяся передать знания, научить, видевшая в каждом студенте – личность. Да и сами эти профессора были личностями, внесшими немалый вклад в гуманитарные науки. В конце сороковых их повыбили: космополиты безродные... хотя не все были евреями. Ох, какие же мы дурни – и сегодня можно услышать наскоки «памятников» на людей науки, основным негативом коих является пятый пункт... Стыдобина! Даже первые послевоенные выпускники МГУ как-то гордились своей причастностью к «альма матер». В них еще что-то было, какая-то преемственность культуры российской, традиции. Выпускники же конца пятидесятых и последующих годов в массе своей ничего подобного не ощущают. Сам такой. И уровень преподавания, и собственный человеческий и культурный уровень этих «высше-образованных» молодых людей стал так низок, личности так нивелированы, что оторопь берет. Конечно, и в их среде есть высокоталантливые, образованные, интеллигентные, но их меньшинство. И не они определяют гордое звание – выпускник Московского университета. Если я ошибаюсь, пусть хорошие люди на меня не сердятся, но ведь старшая моя дочь тоже кончала МГУ, слышал я о ее сокурсниках, вижу, что никакой общности, никакой «печати» на них нет. А уж о вечерниках и заочниках, поставленных на поток, и говорить не приходится: сплошная серость. Учившиеся ради «корочек», по известному выражению «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Такой серятины напекли, а ведь именно эти люди сегодня учат других – преподают, редактируют, судят. Говорю только о гуманитариях. Сколько лет пройдет, пока схлынет эта мутная волна, пока в университеты и школы придут настоящие учители, тонкие, авторитетные, умные, бескорыстные, подвижники и пророки?!. Без этого нет преемственности культуры, ее движения, развития. И никакая «перестройка учебного процесса» ничего не даст. Как говорил великий Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» При назначении на должность преподавателя я бы завел анкету, где не было бы вопросов о национальности, о том, есть ли родственники за границей, не подвергались ли родители репрессиям – муть все это, – а вот <���были бы> о том, кто тебя учил (не какое высшее заведение окончил, а именно, кого считаешь своими учителями!), какие у тебя любимые писатели, философы, художники. Чему собираешься научить своих подопечных?..

Многие из бестужевок ушли в революцию. И сами были ее деятелями, и подругами видных государственных и партийных функционеров. Большевичками, эсдечками, эсерками. Или просто учили детей, старались передать им то, что получили в наследие от замечательных людей – гордости русской культуры, представителей ее «серебряного» века, интеллигентов конца девятнадцатого – начала двадцатого. Господи боже, как же далеко ушли бы мы вперед, не повыбив – революцией, гражданской войной, сталинщиной, хрущевскими недодумками, брежневскими застойщиками и взяточниками, – этой «прослойки». Бестужевки были на виду, и, простите невольный каламбур, ввиду этого и получали если не пулю, то сроки на Соловках, в Магадане и на Колыме. В довоенные годы многие из них были уже беспомощными старухами, с мизерной пенсией, без мужей и детей – война и разруха сделали свое черное дело. Те из их однокашниц, кто был еще правоспособен, кто работал в Москве, Питере, других городах, – списывались, ежемесячно собирали какие-то суммы и помогали неимущим. Мама в этом деле участвовала очень активно, была казначеем, ей привозили и присылали трояки и пятерки, которые она регулярно отправляла старшим подругам.

В студенческие годы была она эсдечкой – социал-демократкой, ни большевичкой, ни меньшевичкой. С молодой задоринкой в голосе говаривала: «...и экспроприаторы – экспроприируются!» И упрекала меня, уже студента: мы, мол, тайком собирались, Гегеля и Фейербаха читали, «Капитал» конспектировали, листовки по заводам носили – а вам все на блюдечке подносят, но вы кроме «Краткого курса» ничего не знаете и знать не желаете. Позор! Не без ее влияния, я все-таки кое-что почитывал. Ленина, Энгельса, даже Гегеля, и, конечно, Ницше, Хейдеггера, Фрейда. Последних доставать было нелегко и опасно, читал не систематически, в голове – хаос. Но Плеханова проштудировал еще мальчишкой, до войны. И «К развитию монистического взгляда на историю», и «К вопросу о роли личности в истории». Книги эти были в домашней библиотеке, как и тома второго собрания сочинений Ленина. Стыдно признаться, но первый том «Капитала» до конца не осилил. В качестве «внеклассного чтения». Но все же, по сравнению с некоторыми своими приятелями, был подкованным марксистом, что многие и признавали.

Имя Георгия Валентиновича Плеханова пользовалось в нашем доме особым пиететом. Мама была с ним знакома еще до революции, на том столике, где делал я уроки, стояла скромная рамочка с портретом Плеханова и его надписью «Милой Тане Доктор». Позже этот портретик исчез, и особых разговоров по этому поводу в доме не было. Но так или иначе, а назвали меня Георгием в его честь и, начиная печататься в пятидесятых годах, я подписывался «Г. Бельтов» – этот псевдоним даже занесен был мной в билет Союза журналистов, который вручили мне в 1957 году.

Интервал:

Закладка: