Александр Галич - Я выбираю свободу

- Название:Я выбираю свободу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1991

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Галич - Я выбираю свободу краткое содержание

Я выбираю свободу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему, допустимо спросить, именно гитара проложила путь к миллионному слушателю и овладела обществом? И где здесь кончается фольклор и начинается профессиональное, индивидуальное искусство? И какая связь у этой новообретенной песни с фольклорными истоками? Подобных вопросов может возникнуть и возникает великое множество. И в этом свете Галич со своими песнями лишь одно из подтверждений какой-то общей закономерности, общего процесса, пускай и очень яркое, но все же одно из «явлений», при всей своей избранности, типовое и родовое.

Но возможна и другая постановка вопроса, которой я попытаюсь воспользоваться, другой подход к Галичу, взятому как самостоятельная величина, как замкнутая в себе поэтическая личность вне окружающей его песенной стихии. Этот узко направленный взгляд не умаляет другие авторские индивидуальности, по-своему порой не менее интересные, и не снимает проблемы общеродовых, так сказать, корней у различных по окраске и тональности создателей современной нецензурованной песни. Но он позволяет спросить — чем же особенно талантлив и тороват Галич, и какова персональная тоска-кручина, толкнувшая его, уже зрелого человека, давно пишущего стихи и пьесы, работавшего в кино, к сочинению песен, которые превратились в главное дело его жизни.

Такой «личной причиной», побудившей Галича искать себя в новом жанре, представляется мне не только песенное начало, само по себе проснувшееся и зазвучавшее в нем, но и — что гораздо важнее для выяснений его индивидуальной природы и манеры, — стихия театра, неизбывной театральности. Именно потребность в театре, в своем театре, где он и автор, и исполнитель, и музыкант, и режиссер, и, если угодно, директор, ни от кого не зависящий, повлекла его к песням и во многом отразилась на их характере и строе.

Причем этот родник театральности, забившый в песнях Галича шибче, чем у какого-нибудь другого поэта-песенника нашего времени, проявился в обстоятельствах фатального оскудения театра, в условиях духовного голода, голода в том числе и по театру. Проявился, быть может, как тоскливое воспоминание о том, чем

Россия славилась и красилась когда-то, переживая в начале столетия небывалый разлив театральности в самых ослепительных и разнообразных вариантах. Тогда-то, в начале века и зародилась идея, которая теперь, на фоне зловещего исчезновения театральности, столь удачно ложится на призвание Галича, что, кажется, и была для него специально придумана — театр одного актера.

Теория и практика подобного театра — театра одного актера — в свое время возникла, наверное, от переизбытка сил, от бешеного разбега поисков и открытий, которыми жили театры. К разливанному морю театральности, брызжущей замыслами один смелее другого, прибавилась еще одна идея — самоценного Актера, который бы сам себе стал и театром, и декорацией, и драматургом-импровизатором. Словом, синтез в одном лице. Идея дерзкая и, может быть, не вполне в наши дни осуществимая…

И вдруг она осуществилась, эта странная театральная утопия. Однако не так, как грезилось вначале, не на подъеме, не во славе, а чуть ли не в последнем падении высокого театра, когда почти все вымарано на русской сцене и от былой роскоши валяются вокруг обугленные, похолодевшие головешки. Не от превосходства сил. За неимением средств, — от смерти, от нищеты явился к нам театр одного актера. На вырубленное и выжженное место пришел одинокий поэт, затейник, с обшарпанной гитарой в руках, тяжело переставляя ноги, задыхаясь. Пришел, чтобы восполнить пробел и доказать своим появлением, что ни музыка, ни поэзия, ни сцена еще не иссякли окончательно, покудова жив человек… Галич у нас не продолжение, а возмещение театра.

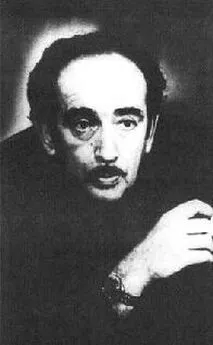

Внешне он похож на совенка, на большого, взрослого, состарившегося в поисках словесной пищи совенка — по-деревенски — совчик. Поймают такого сов-чика ребятишки, притащут кому-нибудь на дачу — продать, а тот глядит не мигая, думая о чем-то своем, да вдруг как клюнет — мясо учуял. А сам несчастный, нахохленный, погруженный в себя. У зверей, вы знаете, у птиц, у каждой твари своя непостижимая жизнь. Но сова или филин кажутся нам вдвойне таинственными, чудесными существами — и своим ночным происхождением, и мягкой, неслышной повадкой, и каким-то загадочным соединением кошки и птицы в одном облике. В отличие от филина Галич все прекрасно различает не только ночью, но и днем — своими круглыми, бровастыми зрачками. Однако от ночи у него нахохленная сгорбленность и бархатистый полет, от ночи и эта сказочная, трагикомическая маска-лицо, которое так поражает нас в невозмутимой совиной породе. Короче говоря, в натуре Галича, как и в его песнях, я вижу преобладание театрализованных форм восприятия и претворения жизни.

Связь с театром прослеживается в его песнях весьма и весьма далеко. И не потому только, что все его персонажи разговаривают колоритным языком, как это, допустим, мы наблюдаем в пьесах Островского, то есть имеют, говоря научно, ярко выраженную речевую характеристику. И даже не только потому, хотя это очень многое, и к этому еще стоит вернуться, что, окунувшись в песни Галича, мы вдруг почувствовали, что с наших уст сорвана повязка и мы, люди, возросшие в немоте, вдруг заговорили, закудахтали, защебетали на разные голоса, которые уже не унять, которые прекратятся, заглохнут вместе с нами. Одно это можно назвать уже пробуждением и пробованием голоса в современной русской словесности и обращением более-менее монотонной мелодии, которую мы много лет дудели, — в звонкое многоголосие леса, где каждый заливается, что твой соловей, образуя в целом понятие о языковом переполнении и языковом барьере, дарованных нам эпохой…

Но я сейчас не об этом. Позволю поставить чисто формальную задачу — что собой представляет песня Галича, взятая в отдельности, как словесный организм, как особь — в отличие от других производных песенного жанра? На это придется ответить, что, и рассуждая формально, песня Галича чаще всего употребляется миниатюрной, замкнутой в себе драме (трагедии или комедии), где каждая строфа способна служить очередным актом в спектакле, как, например, в «Балладе о прибавочной стоимости» или «Веселом разговоре» про кассиршу. И где — что еще существеннее, — мы постоянно ощущаем волнение и жар зрительного зала, который смотрит на то, о чем поется перед нами. «И все бухие пролетарии, все тунеядцы и жулье, как на планету в планетарии, глядели, суки, на нее». Зал внутри драмы, зрительный зал, голосующий ногами, угрожающий вторжением в действие, — а ведь это, братцы, про нас. Зал внутри лирического напева в ответ на появление того или этого персонажа на общей сцене, где все мы тоже герои, а не статисты…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Галич - Генеральная репетиция [сборник]](/books/1087595/aleksandr-galich-generalnaya-repeticiya-sbornik.webp)