Игорь Ефимов - Связь времен

- Название:Связь времен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:2011

- ISBN:978-5-8159-1054-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ефимов - Связь времен краткое содержание

Связь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обычно европейские и американские фильмы доставались Кириллу Косцинскому — всё же он и по возрасту был старше всех нас, и знал несколько иностранных языков. Мне же чаще приходилось работать с фильмами союзных республик. Но страсть к лингвистике обернулась у Косцинского тем, что он уже в лагере начал собирать коллекцию жаргонных и блатных слов, которая потом вылилась в его «Словарь ненормативного русского языка». Граница между цензурными и бранными словами в его сознании постепенно размывалась, и однажды это привело к микро-скандалу на студии дубляжа.

Я сидел в просмотровом зале и уныло подбирал слова для латышских крестьян XIX века, чьи страдания под гнётом царизма были чёрно-бело воссозданы Рижской киностудией. Вдруг из соседнего зала появляется режиссёрша и — да, читатель, я люблю вспоминать себя в роли спасителя! — кричит точно, как Павел Коган:

— Игорь, спасай! Кирилл, злодей, смену кончил и смылся, и погляди, что он мне оставил!

На экране начинает крутиться полуминутное кольцо из «Майерлинга». Снова и снова император Франц-Йозеф (актёр Джеймс Мейсон) уговаривает своего сына, кронпринца Рудольфа (актёр Омар Шариф), не жениться на незнатной чешке, снова и снова повторяет, что их дети будут не Габсбурги, а какие-то bastards! Эта губная «б» и следующая за ней «а» видны так отчётливо под усами Мейсона, что обойти их невозможно. И что же сделал злодей Косцинский? Вписал в текст слово из своего словаря: «выБльАдки».

— Я не могу выпустить ленту с таким словом! — стенает режиссёрша.

А и правда — что тут можно придумать? Сказать «бастарды»? Многомиллионный советский кинозритель не знает этого слова. «Незнатные, незаконнорожденные»? Не вмещается по длине, нет губных звуков. Поломав голову я совершаю очередную трусливую уступку цензуре и предлагаю слово «пàрии». Осчастливленная режиссёрша убегает. Кирилл при встрече обливает меня презрением и насмешками. Я принимаю их покорно. Разве могу я сердиться на человека, который, с риском для себя, месяц назад переправил на Запад с заезжим иностранцем рукопись «Практической метафизики»?

Все мои попытки продать киностудиям — Мосфильму или Ленфильму — роман «Смотрите, кто пришёл!» провалились. С трудом мне удалось заключить договор на экранизацию детской повести «Таврический сад», но не на полнометражный фильм, а на сорокаминутную четырёхчастёвку. И потянулись месяцы и годы бесконечных переделок сценария по требованиям редакторов. Эпизод противоборства с «дамской кинопромышленностью», описанный выше в письме в литовскую деревню, был только одним из многих. Завет Ленина — «из всех искусств для нас важнейшим является кино» — соблюдался свято. А это означало, что цензурный зажим в кинематографии был самым свирепым. Но и кассовые сборы фильмов постепенно приобретали статус важного показателя. Директор киностудии Ленфильм, бывший актёр цыганского театра Киселёв, учил режиссёров и сценаристов, как обеспечивать высокие кассовые сборы без ущерба для идейности фильмов:

— Вот, допустим, у вас картина на девяносто минут. Так нужно, чтобы 85 минут шли танцы, драки, блядки, погони, грабежи, любовь всякая, пьяные оргии — чтобы зритель валом валил. А в последние пять минут входят милиция и дружинники и всю лавочку разгоняют. «Такого не должно быть в нашей стране!» Неужели непонятно?

В ожидании очередного заседания редсовета я слонялся по студии, заводил знакомства, развлекал себя всей экзотикой большого иллюзиона. Пятнадцать лет спустя какие-то из врезавшихся в память сцен всплывут в романе «Архивы Страшного суда»:

«Запомнились потом крепче всего только самые маскарадные картинки: стрелец с бердышом, звонящий по телефону-автомату; выставленные во дворе в один ряд карета, полевая кухня, скорострельная пушка, катафалк, оргàн, гильотина, тачанка (для фильма о вечной революции?); или две дамы в кринолинах, несущие из буфета связки сосисок; или просмотр какого-то фигурно-конькобежного мюзикла, где все приглашённые и пробравшиеся тайком ютились в рядах, а для директора кресло было поставлено на возвышении, и он сидел там, толстый и курчавый, как какой-нибудь новый хан, взирающий на проносящихся по овальной стене неземных гурий, сжимая пальцами не плётку, а карандаш, которым он время от времени чиркал в блокноте».

На студии меня не покидало ощущение, что все были придавлены тревогой и напряжённым желанием то ли не упустить что-то, то ли, наоборот, быть замеченными, не упущенными из виду (кинокамерой? зрителем? режиссёром?). Это чувство тревоги в коридорах киношного мира висело гуще и тяжелее, чем в любых других лабиринтах, подчинённых Министерству культуры. Писатели и поэты всё же могли «писать в стол», художники — терпеливо накапливать дома отвергнутые выставками полотна, композиторы и барды — доверять свои произведения магнитофонным лентам. А что оставалось киношникам? Их выход к зрителю был намертво перекрыт многослойной, многократной цензурой. Это изматывало, напрягало нервы, мучило унижением и беспомощностью. Я уверен, что все ранние смерти наших лучших режиссёров той поры были прямым результатом этого неравного противоборства. Илья Авербах умер в 52 года, Динара Асанова — в 43, Андрей Тарковский — в 54, Лариса Шепитько — в 41, Василий Шукшин — в 45.

«Таврический сад» наконец вышел на экраны в паре с какой-то другой короткометражкой, мелькнул несколько раз в окраинных кинотеатрах и исчез. Моя карьера киносценариста была на этом закончена. А что впереди? Слабыми огоньками надежды мелькали какие-то отклики из провинциальных театров, потихоньку продвигалась вперёд очередная детская повесть. Но общее настроение было невесёлым, борьба за выживание для генеральского истопника делалась всё труднее. «О бедность, заучил я, наконец, урок твой горький».

Единственной отрадой оставались летние каникулы в деревне.

15. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 1970 и после

Русская природа в стихах Пушкина — это почти всегда природа Псковщины. Здесь он провёл детство, здесь томился в ссылке. «В багрец и золото одетые леса» — это леса по берегам рек Великой, Сороти, Алоли, Шелони, Псковы. Но псковское лето он оклеветал. «…Когда б не пыль, не зной, не комары да мухи» — неужели ничего другого не замечал? Неужели — как и Онегина — «…на третий роща, холм и поле / его не занимали боле»?

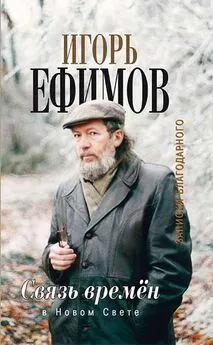

Игорь Ефимов в 1970-е. Фото Бориса Шварцмана

«Деревня, где скучал Евгений…»

«Прелестный уголок» — да, это про нас, про наши Усохи, приютившие нас на многие годы. Но «скучал»? Вот уж чего не было, так это скуки. Да и как можно заскучать с такими славными, такими талантливыми, такими остроумными, такими начитанными друзьями?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: