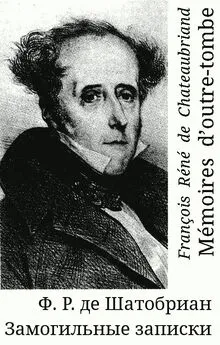

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки

- Название:Замогильные записки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство имени Сабашниковых

- Год:1995

- Город:М.

- ISBN:5-8242-0036-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки краткое содержание

Как историк своего времени Шатобриан незаменим, потому что своеобразен. Но всё-таки главная заслуга автора «Замогильных записок» не просто в ценности его исторических свидетельств. Главное – в том, что автобиографическая книга Шатобриана показывает, как работает индивидуальная человеческая память, находящаяся в постоянном взаимодействии с памятью всей человеческой культуры, как индивидуальное сознание осваивает и творчески преобразует не только впечатления сиюминутного бытия, но и все прошлое мировой истории.

Новейший исследователь подчеркивает, что в своем «замогильном» рассказе Шатобриан как бы путешествует по царству мертвых (наподобие Одиссея или Энея); недаром в главах о революционном Париже деятели Революции сравниваются с «душами на берегу Леты». Шатобриан «умерщвляет» себя, чтобы оживить прошлое. Это сознательное воскрешение того, что писатель XX века Марсель Пруст назвал «утраченным временем», – главный вклад Шатобриана в мировую словесность.

Впервые на русском языке.

На обложке — Портрет Ф. Р. Шатобриана работы Ашиля Девериа (1831).

Замогильные записки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не так обстоит дело с памятниками Греции и Италии; они принадлежат всем народам, в них — истоки человеческой истории, их письмена внятны всем образованным людям; само солнце в тех краях светит иначе. Даже развалины обновленной Италии интересны всем, ибо отмечены печатью искусств, а искусства принадлежат к сфере общественной. Тускнеющая фреска Доменикино или Тициана, разрушающийся дворец Микеланджело или Палладио вызывают скорбь человеческого духа во все века.

Достопримечательностью Гейдельберга является гигантская бочка — Колизей пьяниц; впрочем, ни один христианин не расстался с жизнью в этом амфитеатре рейнских Веспасианов; с разумом — да: невелика потеря.

За Гейдельбергом холмы справа и слева от Неккара отступают, и путешественник выезжает на равнину. Дорога вьется по невысокой насыпи над полями пшеницы меж двух рядов побитых ветром вишневых и ореховых деревьев, которые «обиды сносят тут от рук людей прохожих» (Буало).

У въезда в Мангейм растет хмель, длинные сухие подпорки которого в эту пору лишь на треть высоты обвиты гибкими стеблями. Юлиан Отступник написал замечательную эпиграмму против пива; аббату де Ла Блеттри принадлежит довольно изящное подражание ей:

Ты — ложный Вакх. Мне в том Вакх истинный порукой…

Пусть галл за неименьем грозди спелой

Пить сок колосьев хлебных принужден:

Дитя Цереры славит он,

А я — дитя Семелы.

Несколько садов, осененные ивами прямые бульвары образуют зеленое предместье Мангейма. Домики в городе по большей части двухэтажные. Главная улица широкая, с рядом деревьев посередине: Мангейм — еще одна павшая крепость. Я не люблю подделок: поэтому я никогда не покупал мангеймское золото, но, судя по пережитым мною бедствиям, я, несомненно, владею золотом тулузским [392]: а ведь я, как никто, почитал храм Аполлона.

{Рейн; путь по Пруссии}

10.

Французская земля. — Арабески. — «В мой картуз, пожалуйста». — Мец. — Взгляд на мою семью и мою жизнь. — Подарок детей-изгнанников. — Верден, Вальми. — Шалон. — Долина Марны

4 и 5 июня 1833 годаГраницу я пересек между Саарбрюкеном и Форбаком; Франция встретила меня неприветливо: сначала мне попался безногий калека, потом человек, который передвигался на руках и коленях, волоча за собою ноги, словно два кривых хвоста или двух дохлых змей, затем показалась телега, а в ней — две черные сморщенные старухи — авангард французских женщин. У прусской армии были причины отступать.

Но позже я встретил молодого красивого пехотинца с девушкой; солдат толкал перед собой тачку девушки, а та несла трубку и саблю служивого. Поодаль другая девушка шла за плугом, а пожилой земледелец погонял быков; еще дальше старик просил милостыню для слепого ребенка; еще дальше высился крест. В деревушке дюжина детских головок в окне недостроенного дома походила на ангелов в славе. Вот девчушка сидит на пороге лачуги: непокрытая головка, светлые волосы, чумазое личико, недовольная гримаска из-за холодного ветра; под рваным полотняным платьицем видны белые плечики; обхватив руками коленки, она глядит на все, что происходит вокруг, с любопытством птички: Рафаэль присвоил бы ее облик, сделав набросок, а я с радостью похитил бы у матери ее самое.

При въезде в Форбак вас встречает свора ученых собак: две самые большие запряжены в повозку с цирковыми костюмами, пять или шесть других, самого разного роста и масти, с самыми разными мордами и хвостами, провожают багаж, каждая с куском хлеба в зубах. Два суровых дрессировщика, один с большим барабаном, другой с пустыми руками, следят за сворой. Вперед, друзья мои, обойдите землю кругом, как я, чтобы узнать народы. Вы так же прочно занимаете свое место в мире, как и я; вы стоите собак моей породы. Шляпа набекрень, шпага на боку, хвост трубой; ну-ка, протяните лапу Диане, Мирзе, Мирной, потанцуйте ради косточки или пинка, как это делаем мы, но не вздумайте пускаться в пляс ради короля!

Читатели, стерпите эти арабески; рука, нарисовавшая их, никогда уже не причинит вам зла: она иссохла. Когда вы увидите эти причудливые завитки, помните, что они начертаны живописцем на крышке его собственного гроба.

На таможне старик чиновник сделал вид, будто осматривает мою коляску. Я приготовил монету в сто су; он видел ее у меня в руке, но не решался взять из-за наблюдавших за ним начальников. Он снял картуз словно для того, чтобы исправнее вести обыск, положил его на сиденье передо мной и тихонько сказал: «В мой картуз, пожалуйста». О великие слова! в них заключается вся история рода человеческого; сколько раз свобода, верность, преданность, дружба, любовь говорили: «В мой картуз, пожалуйста». Я подарю это выражение Беранже для припева к песенке.

Въезжая в Мец, я был поражен одной вещью, которой не заметил в 1821 году: укрепления в готическом стиле окружены здесь укреплениями современными: Гиз и Вобан — два эти имени нераздельны.

Наши годы и воспоминания залегли ровными параллельными пластами на разных глубинах нашей жизни, нанесенные волнами времени, которые накатывают на нас одна за другой. Именно из Меца вышла в 1792 году колонна, вступившая под Тионвилем в бой с нашим маленьким эмигрантским отрядом. Я возвращаюсь домой, побывав в убежище изгнанного короля, которому я служил во время его первого изгнания. Тогда я пролил за него кровь, сейчас пролил подле него слезы; в мои лета человек способен только плакать.

В 1821 году г‑н де Токвиль [393], свойственник моего брата, был префектом Мозеля. Тонкие, как жерди, деревья, которые г‑н де Токвиль посадил в 1820 году у ворот Меца, теперь дают тень. Вот мера наших дней; но человек — не вино, он не улучшается с годами. Древние настаивали фалернское вино на розах; когда открывали амфору, дабы отпраздновать сотое консульство, она благоухала на весь пиршественный стол. Но каким бы свежим умом ни мог похвастать человек преклонных лет, никто не соблазнится этим зельем.

Не провел я и четверти часа в мецской гостинице, как ко мне в большом волнении явился Батист; он таинственно достал из кармана завернутую в белую бумагу печатку; г‑н герцог Бордоский и Mademoiselle передали ему эту печатку с просьбой вручить ее мне уже на французской земле. Всю ночь накануне моего отъезда они тревожились, что ювелир не успеет закончить работу.

У печатки три стороны: на одной выгравирован якорь, на другой — два слова, сказанные Генрихом при нашей первой встрече: «Да, всегда!», на третьей дата моего прибытия в Прагу. Брат и сестра просили меня носить печатку в знак любви к ним. Тайна, которой окружен этот дар, наказ двух детей-изгнанников передать мне свидетельство их доброй памяти только на французской земле , наполнили мои глаза слезами. Я никогда не расстанусь с печаткой; я буду носить ее в знак любви к Луизе и Генриху.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: