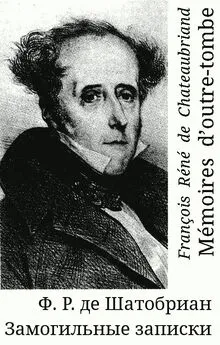

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки

- Название:Замогильные записки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство имени Сабашниковых

- Год:1995

- Город:М.

- ISBN:5-8242-0036-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки краткое содержание

Как историк своего времени Шатобриан незаменим, потому что своеобразен. Но всё-таки главная заслуга автора «Замогильных записок» не просто в ценности его исторических свидетельств. Главное – в том, что автобиографическая книга Шатобриана показывает, как работает индивидуальная человеческая память, находящаяся в постоянном взаимодействии с памятью всей человеческой культуры, как индивидуальное сознание осваивает и творчески преобразует не только впечатления сиюминутного бытия, но и все прошлое мировой истории.

Новейший исследователь подчеркивает, что в своем «замогильном» рассказе Шатобриан как бы путешествует по царству мертвых (наподобие Одиссея или Энея); недаром в главах о революционном Париже деятели Революции сравниваются с «душами на берегу Леты». Шатобриан «умерщвляет» себя, чтобы оживить прошлое. Это сознательное воскрешение того, что писатель XX века Марсель Пруст назвал «утраченным временем», – главный вклад Шатобриана в мировую словесность.

Впервые на русском языке.

На обложке — Портрет Ф. Р. Шатобриана работы Ашиля Девериа (1831).

Замогильные записки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Ах, сударыня! — воскликнул я, — о чем вы говорите? Какая превратность судьбы! Вы радушно принимали за семейным столом бедного изгнанника, вы не были глухи к его страданиям, вы, верно, надеялись возвысить его до почетного звания, о котором он не мог и мечтать, — и вот сегодня вы в своем отечестве просите его покровительства. Я пойду к г‑ну Каннингу, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы сын ваш, как ни тяжко мне произносить это слово, так вот, чтобы сын ваш поехал в Индию. Но скажите мне, сударыня, что вы думаете касательно моего нового положения? Каким кажусь я вам сегодня? Вы говорите мне «милорд» — мне тяжело слышать это слово.

— По-моему, вы нимало не изменились, даже не постарели, — возразила Шарлотта.— Когда мы дома говорили о вас в ваше отсутствие, я всегда называла вас милордом; мне казалось, что вы заслуживаете этого звания: разве не были вы для меня как бы мужем, my lord and master, моим господином и повелителем?

Когда моя прелестная собеседница произносила эти слова, в ней было что-то от мильтоновской Евы: она не вышла из лона другой женщины; красота ее носила печать создавшей ее божественной десницы.

Я бросился к г‑ну Каннингу и лорду Лондондерри; из-за одного несчастного места они стали чиниться, как делают это и во Франции, но пообещали помочь, как обещают и при французском дворе. Я дал леди Салтон отчет в своих хлопотах. Я приходил к ней трижды: при моем четвертом посещении она объявила, что возвращается в Бангей. Последнее свидание было мучительно. Шарлотта вновь заговорила о нашей прошлой сокровенной жизни, о читанных вместе книгах, о прогулках, музыке, прежних цветах, былых надеждах. «Когда я вас узнала, никто не слыхал вашего имени, — сказала она, — а нынче оно у всех на устах. Известно ли вам, что я храню одно ваше сочинение и несколько писем? Вот они». И она вручила мне пакет. «Не обижайтесь, что я не хочу ничего оставить на память о вас», — и она заплакала. «Farewell! Farewell! [117] [117] Прощайте! Прощайте! (англ.)

— сказала она, — не забудьте о моем сыне. Больше мы не увидимся, ведь вы же не приедете ко мне в Бангей».— «Я приеду, — воскликнул я, — я привезу вам бумагу о назначении вашего сына на должность». Она недоверчиво покачала головой и вышла.

Вернувшись в посольство, я заперся у себя в кабинете и вскрыл пакет. В нем не было ничего, кроме пустяковых записок да плана учебных занятий с заметками об английских и итальянских поэтах. Я надеялся найти там письмо от Шарлотты, но его не было; правда, я заметил на полях рукописи несколько помет по-английски, по-французски и по-латыни, но, сделанные старыми чернилами и молодым почерком, они были оставлены давно.

Вот история моих отношений с мисс Айвз. Я заканчиваю рассказ, и мне чудится, будто на том же острове, где я однажды потерял ее, я теряю ее вновь. Но между тем, что я питаю к ней ныне, и тем, что я испытывал в часы, о которых вспоминаю с нежностью, пролегла вся пропасть невинности: леди Салтон отделяют от мисс Айвз страсти. Сегодня простосердечная женщина уже не возбудила бы во мне чистых желаний любви почти сказочной и сладостной своим неведением. В ту пору я писал о смутных печалях, теперь жизнь моя определилась. Что ж! если бы сжал в объятиях ту, что встретилась мне девой, но стала супругой и матерью, то сделал бы это с яростью, в надежде заклеймить, отравить и задушить эти двадцать семь лет, обещанных мне, но отданных другому.

Чувство, воскрешенное мною на этих страницах, следует считать первым чувством такого рода, пробудившимся в моем сердце; однако оно мало подобало моей бурной натуре; она погубила бы его; очень скоро оно помешало бы мне вкушать священные услады. Именно в ту пору озлобленного несчастьями, возвратившегося из заморских краев и пустившегося в одинокое странствие путника охватили безумные мысли, составившие тайну Рене, именно в ту пору я стал самым мятущимся существом из всех, когда-либо живших на земле. Как бы там ни было, целомудренный образ Шарлотты, озарив глубины моей души лучами подлинного света, рассеял на время стаю призраков: моя колдунья, словно злой гений, канула в бездну; она выжидала, пока этот образ потускнеет, и лишь затем появилась вновь.

Книга одиннадцатая [118] [118] Просмотрено в декабре 1846 года. — Прим. авт.

1.

Изъян моего характера

Я никогда не порывал окончательно отношений с Дебоффом, издателем «Опыта о революциях», и мне следовало бы как можно скорее восстановить их, чтобы получить средства на жизнь. Но отчего стряслось со мной последнее несчастье? Дабы понять это, надо вникнуть в мой характер.

Я решительно не способен преодолеть сдержанность и внутреннюю замкнутость, мешающие мне говорить о том, что касается меня самого. Никто не может утверждать, не солгав, что я поделился с ним теми чувствами, какими большая часть людей делится в порыве отчаяния, восторга или тщеславия. Заветное имя, более или менее серьезное признание никогда или почти никогда не срываются с моих уст. Я никогда не обсуждаю со случайными знакомыми свои интересы, намерения, труды, мысли, привязанности, радости и горести, ибо убежден, что людям отменно скучно слушать рассказы о чужих делах. Я искренен и правдив, но мне недостает открытости сердца: душа моя стремится сберечь свою тайну; я никогда не говорю все до конца, и полностью жизнь моя высказалась только в этих записках. Если я начинаю рассказ, мысль о его длине вдруг ужасает меня; сказав три слова, я ощущаю, что не могу выносить звук собственного голоса, и умолкаю. Поскольку я не верю ни во что, кроме религии, я всего опасаюсь: недоброхотство и злоречие — две отличительные черты французского духа; наградой за откровенность служат у нас насмешки и клевета.

Но что принесла мне моя сдержанность? Только репутацию человека совершенно вздорного, не соответствующую действительности и рожденную моей непроницаемостью. Даже мои друзья заблуждаются, когда, желая лучше познакомить со мной окружающих, из самых добрых побуждений приукрашивают мой образ. Все посредственности, околачивающиеся в приемных знати, в конторах, редакциях и кафе, предполагали во мне честолюбие, которого я начисто лишен. Холодный и сухой в обыденной жизни, я отнюдь не склонен к восторгам и чувствительности: быстро и четко постигнув суть деяний и характеров, я сбрасываю их с пьедестала. Воображение мое, далекое от того, чтобы побуждать меня идеализировать положительные истины, умаляет самые высокие события, спускает меня с небес на землю; прежде всего я замечаю низменную и смешную сторону вещей; великих гениев и великих деяний для меня почти не существует. Имея дело с бахвалами, объявляющими себя высшими умами, я учтив, льстив, восторжен, но в душе презираю их и, смеясь, надеваю на все эти лица, которым сам же воскурял фимиам, маски Калло. В политике пылкость моих убеждений неизменно ограничивалась пределами речи или брошюры. В жизни внутренней и теоретической я человек мечты; в жизни внешней и практической — человек действительности. Дерзновенный и рассудительный, страстный и педантичный, я самый большой мечтатель и самый большой скептик, существо самое пламенное и самое ледяное, странный гермафродит, плод смешения крови моего отца и моей матери, столь несхожих друг с другом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: