Франсуа Шатобриан - Замогильные записки

- Название:Замогильные записки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство имени Сабашниковых

- Год:1995

- Город:М.

- ISBN:5-8242-0036-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Шатобриан - Замогильные записки краткое содержание

Как историк своего времени Шатобриан незаменим, потому что своеобразен. Но всё-таки главная заслуга автора «Замогильных записок» не просто в ценности его исторических свидетельств. Главное – в том, что автобиографическая книга Шатобриана показывает, как работает индивидуальная человеческая память, находящаяся в постоянном взаимодействии с памятью всей человеческой культуры, как индивидуальное сознание осваивает и творчески преобразует не только впечатления сиюминутного бытия, но и все прошлое мировой истории.

Новейший исследователь подчеркивает, что в своем «замогильном» рассказе Шатобриан как бы путешествует по царству мертвых (наподобие Одиссея или Энея); недаром в главах о революционном Париже деятели Революции сравниваются с «душами на берегу Леты». Шатобриан «умерщвляет» себя, чтобы оживить прошлое. Это сознательное воскрешение того, что писатель XX века Марсель Пруст назвал «утраченным временем», – главный вклад Шатобриана в мировую словесность.

Впервые на русском языке.

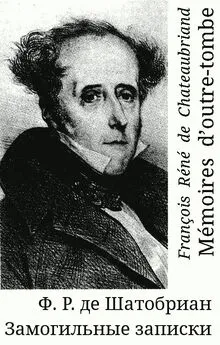

На обложке — Портрет Ф. Р. Шатобриана работы Ашиля Девериа (1831).

Замогильные записки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как бы там ни было, литература окрасилась в тона моих религиозных картин, подобно тому, как деловые бумаги усвоили стиль моих государственных сочинений: «Монархия согласно хартии» положила начало нашей представительной форме правления, а моя статья в «Консерватёр» о выгодах моральных и выгодах материальных [152] [152] Эта статья, точное название которой — «О морали, основанной на материальных выгодах, и о морали, основанной на долге», была опубликована 5 декабря 1818 г. в газете «Консерватёр», в ходе борьбы, которую Шатобриан вел против министерства Деказа, чересчур, на его взгляд, заигрывавшего с либералами. Отрывки из нее Шатобриан приводит в кн. 25, гл. 10 «Замогильных записок».

подарила политике эти два словосочетания.

Писатели оказали мне честь, принявшись подражать манере «Атала» и «Рене», а духовенство черпало красноречие в моих рассказах о миссиях и благодеяниях христианства. Строки, где я показываю, что, изгнав из лесов языческие божества, наша религия распространилась по миру и вернула природе ее уединение; фрагменты, где я говорю о влиянии нашей религии на нашу манеру видеть и живописать, где я рассматриваю изменения, произошедшие в поэзии и ораторском искусстве; главы, которые я посвящаю разысканиям касательно чувств, неизвестных драматическим характерам древности, содержат зерно новой критики. Я сказал, что персонажи Расина являются и в то же время не являются греками; это персонажи христианские: вот чего никто не понял [153] [153] Шатобриан перечисляет темы, затронутые во второй части «Гения христианства», носящей название «Поэтика христианства». Перевод этих глав см. в кн.: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 94–176.

.

Если бы влияние «Гения христианства» объяснялось только реакцией на учения, породившие, по мнению многих, революционные несчастья, влияние это прекратилось бы с концом революции, и сегодня, когда я пишу эти строки, моя книга уже не волновала бы умы. Однако воздействие «Гения христианства» не ограничилось минутным воскрешением религии, которую все считали покоящейся в могиле: он свершил превращение более долговечное. Новым в книге был не только слог, но и доктрина; не только форма, но и содержание: отныне, выбирая между верой и неверием, юные умы перестали почитать исходной точкой атеизм и материализм; идея Бога и бессмертия души вновь обрела власть над людьми: отсюда многочисленные изменения в цепи связанных друг с другом идей. Французы уже не цепенеют в суеверном страхе перед религией, они больше не хотят пребывать, как прежде, мумией небытия, замотанной в философические пелены; они позволили себе исследовать всякую доктрину, даже самую нелепую — вплоть до христианства.

Кроме верующих, возвращавшихся на голос Пастыря, появились, благодаря свободе совести, и верующие a priori. Возьмите за основу Бога, и Слово не заставит себя ждать: от Отца неизбежно рождается Сын [154] [154] Несмотря на действительно огромное воздействие «Гения христианства», многие истинно верующие люди были шокированы логикой автора (христианство велико, потому что оно вдохновило писателей и художников на создание произведений литературы и искусства, превзошедших те, что были порождены язычеством). Один из многочисленных примеров такой негативной реакции на книгу Шатобриана — письмо дочери г‑жи де Сталь, герцогини де Брой, П. де Баранту от 22 августа 1820 г., где «Гений христианства» характеризуется как «сочинение самое фривольное, самое легкомысленное, какое только можно вообразить»: «Автор хочет создать религию для светского общества, как другие хотят создать религию для народа. (…) Если нужно доказать, что наш век — век неверия, то доказательством может послужить подобная книга в защиту религии» (Barante P. de. Souvenirs. T. 2. P., 1892. P. 461). С другой стороны, многие читатели Шатобриана (в том числе духовные лица) считали, что «вкусы людей своенравнее критического ума» и что, представив религию «в красотах воображения, не уступающего своевольным сочинениям», Шатобриан не только не оскорбил ее, но и оказал ей большую услугу, восторжествовав над вольнодумцами (письмо митрополита Евгения Болховитинова к В.Г. Анастасевичу, 17 ноября 1815 г.; Русский архив. 1889. № 5. С. 57–58).

.

{Полемика Шатобриана с пантеистами и другими «сектантами»}

Толчок, данный «Гением христианства» умам, избавил их от рутины XVIII века и навсегда излечил от слепого следования его преданиям: люди начали заново, а вернее говоря, впервые изучать истоки христианства; перечитывая Святых отцов (если предположить, что они их когда-то читали), французы поразились, встретив столько любопытных сведений, столько философической мудрости, столько многообразных красот стиля, столько идей, более или менее решительно способствовавших переходу от древнего общества к современному: то была единственная и памятная эра в истории человечества, когда небо сообщалось с землей через души гениев.

Рядом с рушащимся миром язычества восстал некогда другой мир, как бы смотрящий извне на эти величественные картины, бедный, сторонний, одинокий, вмешивающийся в житейские дела, лишь когда в его уроках или помощи нуждаются. Как чудесно было лицезреть этих первых епископов, почти сплошь причисленных к лику святых и мучеников, этих простых священников, которые пекутся о реликвиях и кладбищах, этих монахов и отшельников в обителях и пещерах, которые проповедуют мир, целомудрие, милосердие, когда кругом царят война, разврат, варварство; посещают римских тиранов и татарских или готских вождей, дабы упредить несправедливость одних и жестокость других, останавливают войска деревянным крестом и миротворным словом, остаются слабейшими из смертных и при этом защищают человечество от Аттилы, существуют между двумя мирами, дабы связать их, дабы облегчить последние минуты умирающего общества и поддержать первые шаги общества, находящегося в колыбели.

11.

«Гений христианства», продолжение. — Недостатки книги

Истины, развитые в «Гении христианства», не могли не способствовать перемене образа мыслей, царящих в обществе. Этому сочинению обязаны сегодняшние французы любовью к средневековым постройкам: это я призвал юный век восхищаться старыми храмами. Если люди злоупотребляли моим мнением, если неправда, что наши старинные соборы приближаются по красоте к Парфенону, если ложь, что церкви сообщают в своих каменных летописях неведомые доселе факты, если верх сумасбродства — утверждать, будто эти гранитные мемуары открывают нам вещи, ускользнувшие от ученых бенедиктинцев [155] [155] Намек на роман В. Гюго «Собор парижской богоматери» (1831; глава «Это убьет то»).

, если можно умереть со скуки от бесконечных разговоров о готике, то я тут ни при чем. Впрочем, я знаю, чего недостает «Гению христианства» в части, касающейся искусств; часть эта неполна, ибо в 1800 году я не знал искусств: я еще не побывал ни в Италии, ни в Греции, ни в Египте. Сходным образом я не извлек довольно пользы из житий святых и древних легенд; меж тем они изобилуют чудесными историями: человек со вкусом может собрать там богатую жатву. Это поле чудес средневекового воображения плодотворнее «Метаморфоз» Овидия и волшебных сказок. Кроме того, в моей книге встречаются суждения ограниченные и неверные, к примеру, оценка Данте, которому я отдал должное много позже [156] [156] В «Опыте об английской литературе» (1836), в главе «Язык Данте».

.

Интервал:

Закладка: