Николай Дмитриев - Мстера рукотворная

- Название:Мстера рукотворная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художник РСФСР

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Дмитриев - Мстера рукотворная краткое содержание

Мстера рукотворная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, разбирая стихотворение Есенина, мы пришли к выводу, что оно трудно переложимо живописными средствами. Но это никоим образом не означает, что на основе стихотворения совсем нельзя построить композицию. Все дело в подходе к ее решению, а он должен быть избирательным и тематически целенаправленным. Основная тема обозначена четко — «Русь». Она и должна решаться композиционно, совпадая с мироощущением и образным представлением поэта, но не в частностях поэтической формы, а в главном образном выражении темы «Руси».

На этой основе возникнет обязательно другое, отличное от литературного, композиционное решение, явно ушедшее от иллюстративности и выраженное специфическими средствами мстерского искусства.

Проникая в глубину творческого процесса мстерских художников, необходимо остановиться на композиции в пейзажах старых мастеров. Особенностью ранних произведений нового искусства Мстеры 1930-х годов была символичность пейзажа. В начале пути мстерское искусство мыслилось как пейзажное, в котором животный мир и человек должны были играть подсобную роль, роль оживления пейзажа. В этом предполагалось и отличие творческого направления Мстеры от Палеха. Задача не была настолько новой, чтобы поставить перед мастерами столь трудные преграды, которые оказались в действительности. Привычные иконописные каноны, а с ними отвлеченное понимание образа, его метафоричность должны были уступить место чему-то иному. Во всяком случае, так понимало свою задачу большинство мастеров, приступая к освоению нового дела. Для многих это было главной трудностью: ускользало из внимания то ценное, на чем, по сути дела, держалось творческое мышление иконописца — «символичность образа». Она оказалась «вне закона». Мастера-иконописцы очутились в замкнутом круге. Что-то надо было менять. Но, по существу, не меняли, а изменяли верному принципу символического понимания образа, лишая себя традиционных средств, на чем только и могло возникнуть действительно новое. Забвение привычного приводило к бесплодным и мучительным поискам.

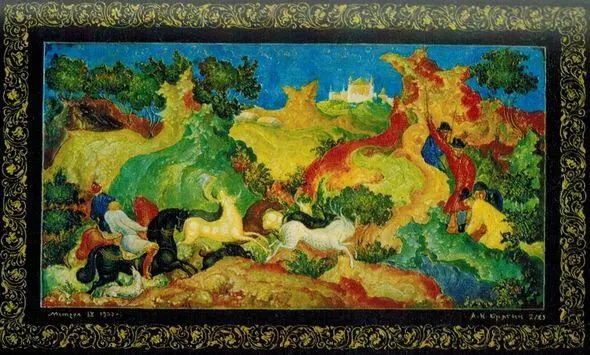

На основе символического понимания пейзажа возникло в 1933 году теперь уже известное произведение А. И. Брягина «Охота на оленей». Другой вариант этой же композиции в том же году был выполнен Г. Т. Дмитриевым. Приоритет же творческого направления в поисках композиции принадлежит А. И. Брягину.

Пусть не упрекнет меня читатель в пристрастии, потому что в одном случае я пишу об отце, Григории Тимофеевиче Дмитриеве, а в другом — о моем учителе Александре Ивановиче Брягине. Когда создавались эти вещи, особого пристрастия у меня к работе отца не было. Привычно было видеть, как все это возникало. И естественно, мое обожание обращалось к Александру Ивановичу. Все, что делалось этим художником, было неожиданно новым, и я принимал его со всеми достоинствами и недостатками. Помогала укрепиться этой убежденности и его известность как крупного мастера.

А. И. Брягин. Коробка «Охота на оленей». 1933

Г. Т. Дмитриев. Коробка «Охота на оленей». 1933

Сравнивая оба варианта композиции, необходимо отметить, что они решены в одинаковом декоративном ключе и с символическим пониманием пейзажа. Но в то же время они различны по восприятию, по личному пониманию авторами декоративного начала. По-разному решены обе работы и с точки зрения стиля.

Г. Т. Дмитриев как иконописец-доличник совершенствовался в строгановских письмах. В работе А. И. Брягина художественная манера определяется более сложно. Не сразу узнается и стилевая изначальная характеристика. Различные влияния вносят в произведение модернистские отзвуки. Трактовка стремится высвободиться из плоскостного решения к более объемному, утяжеляя живописную плоскость предмета в многоплановых переходах одной формы в другую. Эта работа отличается и композиционным построением: группа пеших охотников справа включена в него недостаточно органично.

«Охота на оленей» Г. Т. Дмитриева выполнена несколько в другом изложении. Формат живописной плоскости предельно сжат. В результате группа сидящих и пеших охотников справа поднята выше, поэтому композиция замкнулась более красиво. Введенные в нее в верхнем левом углу всадники создают впечатление окружения и неистовой погони. Таким образом композиция получила завершенную орнаментальную целостность. Своеобразно и цветовое решение произведения. Его живописная основа плоскостна, причем более определенно просматривается доминирующий цвет. Он золотисто-розовато-охристый. Узорочно-орнаментальная крона деревьев с цветными включениями ее частей придает работе ковровую нарядность. Ритмичная перекличка красных, белых и умбристо-зеленых контрастов с темно-зелено-синим создают цветной хоровод, жизнерадостную круговерть узорочья.

Особо следует сказать о технике исполнения. В работе Г. Т. Дмитриева она органично вошла в декоративный образ вещи. Цветные, ярко выраженные плави кремешков горок, листьев-чешуек деревьев с резкой пробелкой выразительно выявляют их условную форму.

Как мне представляется сейчас, уже на склоне лет, подобное произведение могло возникнуть благодаря цельности художественной натуры мастера, без воздействия каких-либо внешних влияний и, кроме того, на основе высокого знания традиционного наследия, в частности, строгановских писем. Все это вместе взятое способствовало раскрытию индивидуальных качеств художника.

Оба рассмотренных произведения явились важными вехами на пути становления искусства мстерской миниатюры, представляя в нем одно из направлений.

Глубокий след в искусстве Мстеры оставило направление, возглавляемое Н. П. Клыковым. Пейзажные композиции этого художника, бесспорно, были качественно новым достижением. Крепкая традиционная основа, высокое мастерство исполнения и редкое дарование определили ведущую роль Клыкова среди мастеров коллектива. В прошлом иконописец, мастер высокого класса, он далеко не сразу пришел к своим выдающимся достижениям в новом искусстве Мстеры. Его пейзажные композиции возникали на основе наблюдений окружающей природы, а она в наших краях поистине прекрасна.

Художники Мстеры, как известно, не пишут этюдов с натуры, как это делают мастера станковой живописи. Мстерцы лишь наблюдают окружающую природу, унося с собой полученные впечатления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: