Николай Дмитриев - Мстера рукотворная

- Название:Мстера рукотворная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художник РСФСР

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Дмитриев - Мстера рукотворная краткое содержание

Мстера рукотворная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В поисках выхода из затруднительного положения была выпущена серия работ по известному произведению Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», по мотивам иллюстраций художников Зичи и Тоидзе. Образцы были созданы в традиционно мстерском исполнении. Расчет делался на то, что тематика поэмы найдет покупателей среди поклонников этого великого произведения и в особенности среди соотечественников поэта. Но теоретические прогнозы и практические дела не обернулись золотой россыпью для промысла. Хотя образцы и были утверждены высокими инстанциями, в том числе и Научно-исследовательским институтом художественной промышленности, финансовый бог оказался сильнее бога искусств.

Поветрием времени оказалось и ложное понимание современной темы, которая решалась в духе прямолинейного правдоподобия, в результате чего появились серые, натуралистически унылые работы или бездушно-помпезные, скучные, надуманные вещи.

В это сложное время искусствоведы, специалисты по народному искусству, с тревогой звали нас на семинары, совещания, конференции и со всей беспощадностью вскрывали указанные «пороки и заблуждения». По-разному собирали нас: и вместе с торгующими организациями, и без них, но коренной вопрос реализации продукции не был окончательно решен. В то трудное время я видел глаза мастеров, полные упрека, слышал слова негодования. Приходил после работы домой, озабоченный общими делами артели, и видел жгучие слезы жены.

Что же это такое? Безысходность?

Нет. Все тот же упрек обманутых надежд, не сбывшейся мечты. Жена была художником. С ее способностями она могла иметь любую специальность, но, встав на путь искусства, вынуждена была разделять вместе со всеми общую неустроенность и тревогу за будущее.

Однако постепенно дела артели стали налаживаться. К 1949 году, после принятых оперативных мер, реализация продукции значительно улучшилась. С укреплением экономики страны злободневными становились и вопросы дальнейшего развития искусства. Но решение их оказалось нелегким делом. Слишком расшатанными оказались традиционные основы художественного промысла, и поэтически-образное представление завязло в унылой серости правдоподобия. Это было опасно, потому что перерастало в тенденцию.

Теперь, спустя много лет, все это кажется настолько простым, что не следовало бы как будто возводить в степень проблемы. И все-таки на деле оказалось намного сложнее, потому что не находила сбыта и традиционно мстерская продукция, а это было уже серьезно. Мстера лишалась твердой ориентации в своем дальнейшем творческом пути. Что нужно покупателю, наконец, просто зрителю? Ответ на поставленный вопрос не мог быть однозначным, и в этом состояла его трудность.

Среди первого поколения мастеров, воспитанных в послевоенных условиях, были Е. Н. Зонина, В. И. Корсаков, Б. Н. Любомудров, И. К. Балакин, Н. А. Наумов, В. С. Корсакова, М. Д. Немова, М. К. Дмитриева и другие. Каждый из этих художников искренне стремился найти свое место в искусстве Мстеры.

С Марией Кузьминичной (до замужества — Петровой) мы познакомились еще в профтехшколе. Потом я уехал в Ивановское художественное училище. Она, окончив школу, работала во Мстере. Нам оставались встречи лишь в зимние и летние каникулы. Между ними были письма, полные грез, мечтаний и надежд.

Война 1941—1945 гг. разбила наши надежды. Да только ли наши? Многие, недолюбив, так и не вернулись с войны. Война разъединила нас расстояниями и дорогой, на которой были перепутья. Закрылась артель, по комсомольской путевке М. К. Петрова оказалась на заводе в г. Коврове. Меня же судьба забросила в Москву, затем под Сталинград. Все это время были только письма, письма, только они — эти открытые солдатские треугольнички — поддерживали связь между нами. Я благодарю судьбу, которая была так благосклонна к нам. Мы были безмерно счастливы тем, что наша верность, прошедшая через тяжелые испытания, выстояла. В 1946 году мы поженились.

Мария Кузьминична родилась в большой трудолюбивой семье железнодорожника Кузьмы Степановича Петрова. Миниатюрной живописи училась у Н. П. Клыкова. Затем, работая в артели «Пролетарское искусство», многое восприняла от техники и мастерства художника А. Ф. Котягина. Склонность к творческой работе у нее проявилась рано. Она много писала, серьезно задумывалась о направлении своего творчества, волновалась неудачами.

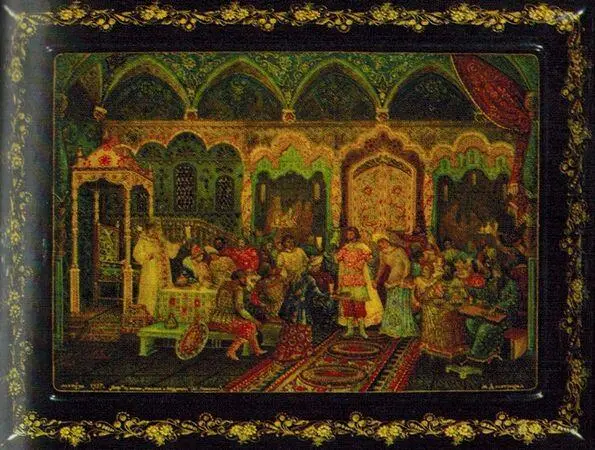

М. К. Дмитриева. Ларец «Руслан и Людмила». 1957

М. К. Дмитриева. Шкатулка «Весна в царстве Берендеев». 1951

В конце 1947—начале 1948 года во Мстеру из Москвы приехали режиссер и главный художник бывшего театра Промкооперации с предложением исполнить декорации к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка». В условленный срок эскизы были выполнены, некоторые из них получили одобрение, но постановка не состоялась.

А пьеса осталась в памяти. Мы с женой в длинные зимние вечера буквально зачитывались этой удивительно поэтичной и солнечной сказкой. Она захватила нас. Казалось, что сказка написана специально для нас, мстерских художников. В ней мы видели живую связь поэтически трепетного пейзажа с мироощущением сказочных персонажей. И что удивительно, персонажи не являлись какими-то мифическими существами. Они были нам близки и понятны. В них правда жизни вступала в тесное взаимодействие с художественным вымыслом, составляя единую тонкую ткань поэтического образа. И все это наше, русское. Нам казалось, что мы, по меньшей мере, открыли для себя сокровища. Мы ходили по улицам Мстеры в лучезарном освещении сказки, постоянно думали о ней.

Требовалось пережить свои наблюдения и соотнести их с художественным воображением. Слить правду в гармоничное целое с вымыслом. Наша радость состояла и в том, что мы не отталкивались от какого-то предвзятого образца, решенного ранее кем-то из художников. Мы были свободны в подходе к решению избранной темы.

Задуманное не сразу было воплощено в зримый образ. Наконец, остановились на проводах масленицы берендеями, отсюда определилось и название сюжета — «Весна в царстве Берендеев». Над композицией мы работали параллельно. Мария Кузьминична разрабатывала свой вариант, а я работал над своим. И уже потом, сличая оба варианта, приходили к общему решению композиции. Мы радовались своей находке, как дети, и больше всего тому взаимному доверию и творческой близости, что, вероятно, бывает редко. В результате получился своеобразный творческий союз, наподобие «Кукры». Затем роли наши разделились. Я разрабатывал композицию в цвете, а Мария Кузьминична исполняла окончательный вариант.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: