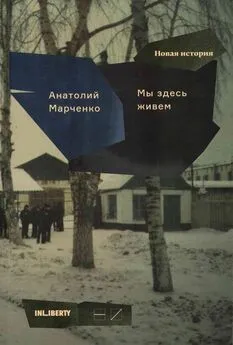

Лариса Богораз - Мы здесь живем. Том 3

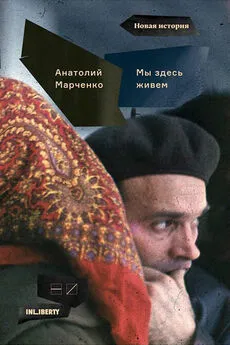

- Название:Мы здесь живем. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое издательство

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-223-4, 978-5-98379-226-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Богораз - Мы здесь живем. Том 3 краткое содержание

Мы здесь живем. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во-вторых, покупать дом и прописываться мы отправлялись так, как вряд ли и бандиты отправляются «на дело». На рассвете вылезли из квартиры через окно, причем не вместе, а порознь, перелезли через ограду сада, чтобы выйти на проспект в неожиданном месте, кружным путем доехали до вокзала — и только в электричке, убедившись, что за нами нет слежки, вздохнули спокойно.

Возможно, эти предосторожности были излишними, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Прописка сошла благополучно, Анатолий Марченко привлек к себе внимание начальника милиции не более, чем любой другой приезжий [3] Но когда через два месяца в Карабанове попытался прописаться наш друг Сергей Некипелов, ни в чем еще в то время не замеченный, начальник милиции выгнал его из кабинета: — У кого прописываетесь? У Марченко?! Вон отсюда!!! Чтоб ноги вашей не было в Карабанове!

.

Слава богу! В паспорте Анатолия стоит штамп карабановской прописки, покупка дома оформлена. Мы — законные жители Карабанова.

Анатолий: То есть это я законный житель, а моя семья — жена и сын — будет жить здесь на птичьих правах: они-то прописаны в Москве! Оставить московскую жилплощадь и поселиться в Карабанове по всем правилам? А вдруг и этот дом снесут, как снесли тарусский, — тогда мы все трое окажемся на улице. Да и купленный дом — пока еще не дом, так, место прописки. Пусть московские комнаты сохранятся, хоть пока мы здесь перестроим жилье.

Но пока можно перевести дух и оглядеться.

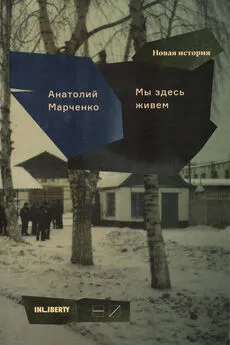

Когда заходит речь о Карабанове, мы забываем всякий скепсис и впадаем в лирический тон — до того пришелся нам по душе этот городок. И сам-то он по себе хорош — сохранился старый, столетней давности, центр, типичный для фабричного текстильного поселка средней России, с кирпичными, добротной кладки, «казармами», с торговыми рядами, со старой дамбой, обсаженной ивами, и новый центр (типовые четырех-пятиэтажки) украшен зеленью да и выстроен в стороне от старого, не врезается в него. А наш домишко и вовсе на отшибе, за оврагом, за прудом, среди других таких же деревенских изб — впрочем, многие из них перестроены, обновлены, их скорее назовешь по-современному коттеджами, чем избами, а иные покосились, вросли в землю и выглядят еще более убого, чем наш.

Улицы на нашей окраине широкие, деревенские, с лавочками у калиток, с густым кружевом садов перед каждым домом; и даже — впервые такое видим — на каждой улице врыт столб с колоколом — должно быть, на пожар звонить (на всю окраину ни одного телефона). Не только что машин, мотоциклов — осенью, зимой и людей-то не увидишь неделями: старушки сидят у своих печек, народ помоложе пройдет на фабрику, с фабрики — и тоже в дом греться. Зато весной, летом все копошатся на своих огородах, и то и дело кто-нибудь окликает тебя от колонки или через забор: «ЗдОрОвО, сОсед!»

И не леса здесь, а перелески; и не река протекает — речушка лежит петлями в низине, и название ей по стати — Серая. Говорят, даром, что мелка, а рыбы в ней хватало; да вот теперь Александров спускает в нее неочищенные промышленные воды, так и пескаря не поймаешь, и вонь от нее на полкилометра… Но, говорят, строятся очистные сооружения, авось и построятся, пока мы живы. Зато грибов не только в лесу — за домом, на улице мимоходом наберешь на жарево. Да и до леса десять минут ходу.

Наша автобусная остановка называется «У колодца».

И КГБ в Карабанове вовсе нет. И хотя до ближайшего, александровского, всего двадцать минут езды автобусом — но все-таки приятен сам факт…

Идиллия, Аркадия… Идиоты, забыли, где живем! Как будто нам Карабаново уж и не советский город.

Анатолий: Мы выбирали не жилье, а место, и чтобы цена была нам по карману. Это не дом вообще-то, а традиционная русская изба, в каких жили наши предки веками. Холодные сенцы из тонких жердей, через них вход в «жилую» часть. А она состоит всего из одной комнаты. Посреди избы стоит большая русская печь и собою делит комнату на две части. Всего площади в этой избе вместе с печкой 30 квадратных метров. Снаружи «дом» имеет размер пять на шесть метров. Три маленьких оконца с фасада и одно боковое дают мало дневного света, и в избе стоит постоянно полумрак. До меня здесь жили две семьи: родители, еще не такие старые, и две взрослые дочери. Одна из дочерей была уже замужем, и поэтому здесь же жил зять и двое маленьких детей.

«У нас тут одни постели стояли», — рассказывала мне молодая хозяйка.

Мне в этой связи припомнился анекдот времен Хрущева. Когда он был в Америке в конце 1950-х годов и встречался с американским президентом Эйзенхауэром, то попросил того показать, как и в каких жилищных условиях живут американские трудящиеся. Зашли они к одному из американцев в дом, и тот стал показывать Хрущеву свое жилище: это вот прихожая, это гостиная, это кухня, это столовая, это мой рабочий кабинет, это библиотека, это спальня жены, это спальня дочери, это сына… Это ванная, это уборная…

Когда Хрущев обошел и осмотрел весь дом, Эйзенхауэр спрашивает: «Ну а у ваших рабочих, г-н Хрущев, какие жилищные условия?» Хрущев не стал врать: «У нас все так же, только без перегородок!»

Купленный мной «дом» был именно таким — «без перегородок». Строили его сразу после войны и не из нового леса, а перевезли из деревни сруб и собрали. Крышу крыли самодельной деревянной дранкой. Сейчас она уже прогнила, и, чтобы дом не заливало водой, поверх дранки ее накрыли рубероидом. Фундамента нет, и «дом» стоит на четырех кирпичных столбиках по углам.

По бокам вместо фундамента обшивка из гнилых досок, присыпанных опилками. Когда-то такой фундамент спасал жилье от зимней стужи, но сейчас все это прогнило: зимой снег наметает в подполье, а в щели между досками пола дует холодом. Печь здорово дымит, коптит, и потому в доме витает копоть и сажа, хотя тепла дает эта печь много. Окна тоже все прогнили, и их нельзя теперь открывать — рамы рассыпаются и вываливаются стекла. К тому же полностью сгнили три венца сруба, что увеличивает дыры в подполе и «тягу» оттуда в жилье.

Единственное, чем отличается это жилье от жилья моего далекого предка-язычника, — это то, что изба не курная, нет волокового окна, а над ней возвышается печная труба, да вот еще не лучина светит по ночам мне, а все же «лампочка Ильича». За водой ходи на улицу к ближайшей колонке (когда там вода бывает!), газом, даже привозным, пользоваться не разрешают по противопожарным нормам — плитку можно поставить в единственном месте, но это место вплотную к печке, да и высота жилья тоже не позволяет.

И опять — сортир. К нам приехал на недельку отдохнуть из Москвы внук Ларисы. Он на полгода всего-то старше нашего Павла. И когда у этого шестилетнего москвича мы спросили: «Миша, тебе где больше нравится: в Москве или в Карабанове?», он, немного подумав, сказал: «Вообще-то в Карабанове. Вот только уборная в Москве лучше. А это такое место, которое человеку нужно каждый день». Он был у нас зимой, и его легко понять.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: