Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]

- Название:Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT: Редакция Елены Шубиной

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-111163-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] краткое содержание

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — авторы первой биографии Венедикта Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств современников, документы и воспоминания, пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.

Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме.

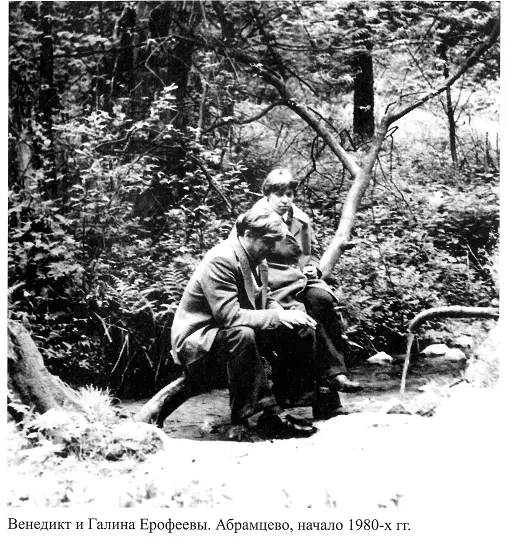

В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. ***

***

Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И все же с трактовкой железнодорожного пира между Храпуновым и Орехово-Зуевым как «собрания посвященных, совершающих жертвенное возлияние божеству», вряд ли можно согласиться, как и со сведением всех его голосов к «гимну “последней жалости”, который приобретает ту же тотальность космического принципа, что и cократов Эрот» [457] Седакова. С. 364.

. Острые и эвристически ценные, эти выводы слишком сужают и упрощают рубежный этап Веничкиной биографии; недаром они достигнуты ценой умолчания о четырех пятых соответствующего текста. В результате столь важное для автора и героя «гуманное место» оказывается вырванным из сложного контекста всех восьми главок «симпосия», отрывка с особенной установкой на жанровую энциклопедичность [458] См. тезис из статьи И. Сухих «Заблудившаяся электричка»: «...Внутри исходной жанровой рамки возникают многочисленные иронические стилизации, отсылки к другим жанровым традициям. Парадигма внутренних микрожанров поэмы оказывается довольно длинной, с явной претензией на энциклопедичность» (Сухих И. Заблудившаяся электричка // Звезда. 2002. № 12. URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2002/12/suhih.html ).

и «принцип противоречия». Попойка в вагоне электрички, затеянная Веничкой, — это все же не только подобие платоновского «Пира», это скорее — пир пиров.

«Симпосий» Венички и его соседей по вагону устроен так, что, даже помимо каких-либо аллюзий и цитат, заставляет читателя припоминать и сопоставлять. В кажущихся хаотическими речах собутыльников один архетип пира следует за другим. Сначала затевается ученое винопитие — по образцу «Пира мудрецов» Афинея и «Застольных бесед» Плутарха; в такого рода субжанрах прежде всего принято обсуждать темы, смежные с пиршественным действием: за едой — еду, за возлияниями — возлияния. Вот и в своей вступительной речи черноусый пьет и обсуждает, когда, кто и как пил, вставляя соответствующие анекдоты. Разумеется, весь наверченный ком учености тут же скатывается в вызывающую пародийную нелепость, но тоже не без оглядки на классику мировой литературы — скажем, на главу «Беседа во хмелю» из «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле:

— Богач Жак Кёр пивал не раз.

— Вот так поили бы и нас.

— Вакх под хмельком дошел до Инда.

— В подпитии взята Мелинда [459] Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1966. С. 53 (пер. Н. Любимова). Прямое цитирование из этой главы «Гаргантюа и Пантагрюэля» встречаем в реплике «декабриста» (ср.: «“Аппетит приходит во время еды”, сказал Анже Манский; жажда проходит во время пития» — Рабле. С. 54; «Аппетитная приходит во время еды» (176)).

.

Далее философский пир тоже осложняется сниженными литературными аналогиями — например, с застольями новеллистических собраний, такими как формулы «Общего пролога» «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера:

Кто лучше всех полезное с приятным

Соединит — того мы угостим,

Когда, воздав хвалу мощам святым,

Ко мне воротимся. На общий счет

Устроим пир мы... [460] Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1946. С. 49 (пер. И. Кашкина). См. также зачин: «Случилось мне в ту пору завернуть // В харчевню “Табард”» (Чосер. С. 30).

Отдельные реплики и экспрессивное поведение между речами собутыльников перекликаются с другим типом литературного пира — оргией. Так, в «Сатириконе» Петрония рассказанные истории сопровождаются взрывами «необузданной веселости», «неприличного хохота» [461] Петроний Арбитр. Сатирикон / Пер. под ред. Б. И. Ярхо. М., 1990. С. 109-110.

; в «Москве — Петушках» смеются «безобразно и радостно» (176), давятся «от смеха» (178). В нестройном хоре голосов слышатся сетования: «...Почему никто не побеспокоится, что ныне хлеб кусаться стал? Честное слово, я сегодня хлеба найти не мог. А засуха-то все по-прежнему! Целый год голодаем. Эдилы — чтоб им пусто было! — с пекарями стакнулись. Да, “ты — мне, я — тебе”. А бедный народ страдает, а этим обжорам всякий день сатурналии» (Ганимед в «Сатириконе») [462] Там же. С. 93.

— «... Они там кушают, а мы уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?» (Митрич в «Москве — Петушках», 180). Одни жалуются, другие — увещевают жалующихся: «Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы люди поумней были. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередничать: все под одним небом живем» (Эхион в «Сатириконе») [463] Там же. С. 95.

— «...Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай» (Веничка в «Москве — Петушках», 180).

Наконец, ближе к концу пиршественной части поэмы, между Павлово-Посадом и 85-м километром, реализуется архетип «застольный рассказ о странствиях», восходящий к девятой — двенадцатым песням «Одиссеи» Гомера (пир феаков). Отталкиваясь от этой основы, Веничка громоздит пародические отсылки и доведенные до абсурда аллюзии, как Оссу на Пелион: чего здесь только нет — от издевательски-пьяной игры в «русского путешественника» (скрещивающей Карамзина и Оренбурга) до мюнхгаузеновского вранья за бутылкой — о дальних странах («У нас, государи мои, еще хватит времени, чтобы распить новую бутылочку. Поэтому я расскажу вам о весьма странном случае...» [464] Бюргер А. Г., Paспe Р. Э. Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и веселые приключения Барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу друзей. М., 1985. С. 68. Еще одна аналогия — Джингль из «Посмертных записок Пиквикского клуба» с его пиршественным зачином: «Сюда — сюда — превосходная затея — море пива — огромные бочки; горы мяса — целые туши; горчица — возами» — и последующим разгулом «колониального» вранья: «Участвовал однажды в матче — бессменно у ворот — с другом полковником — сэр Томас Блезо — кто сделает больше перебежек — бросили жребий — мне начинать — семь часов утра — шесть туземцев караульщиками — начал — держусь — жара убийственная — туземцы падают в обморок — пришлось унести — вызвали полдюжины новых — и эти в обмороке — Блезо боулирует — его поддерживают два туземца — не может выбить меня — тоже в обморок — снял полковника — не хотел сдаваться — верный слуга — Квенко Самба — остается последний — солнце припекает — бита в пузырях — мяч почернел — пятьсот семьдесят перебежек — начинаю изнемогать — Квенко напрягает последние силы — выбивает меня — принимаю ванну и иду обедать» (Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. М., 2000. С. 70, 72).

).

Но такой энциклопедический пробег по пиршественным мотивам — это только первый слой ерофеевской игры. Если в главках между Карачаровым и Никольским Веничка, одержимый «всемирной отзывчивостью», инициировал веселый калейдоскоп форм и стилей мировой литературы, то теперь, после Есина, он устраивает еще более веселый парад историко-литературных концепций. Сначала со своей формулой истории русской культуры выступает черноусый. От простейшего тезиса: «все писатели и композиторы пили запоем» («Ну, и Николай Гоголь...»; «А Модест-то Мусоргский!», 166) — оратор в берете переходит к следующему, более сложному: пьянство — знак принадлежности кругу лучших людей и великому делу, воздержание — знак отторжения от русской истории и, соответственно, знак бессмысленности существования. «Лафит и клико» возвышают декабристов до героической миссии, обреченность всего лишь на брусничную воду отбрасывает Онегина к «лишним людям». Но отсюда следует трагическая закономерность: если страдания народные становятся все страшнее и он пьет все горше, значит лучшие люди, страдая за народ, с неизбежностью должны перейти на более крепкие напитки («сивуха началась вместо клико!», 167) и увеличить дозу («Отчаянно пили!»; «с отчаянья пили!», 167). Так линейная история русского освободительного движения и прогрессивной мысли завихряется в «порочный круг бытия» (168): чем больше в народе отчаянья, тем отчаяннее пьют лучшие люди; чем отчаяннее пьют лучшие люди, тем больше в народе отчаянья. Итог — абсурдная защищенность и спутанность ориентиров: «все в блевотине и всем тяжело»; «никак не могу разобрать, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз» (168).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]](/books/1090499/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill.webp)