Павел Фокин - Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый

- Название:Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03928-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Фокин - Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый краткое содержание

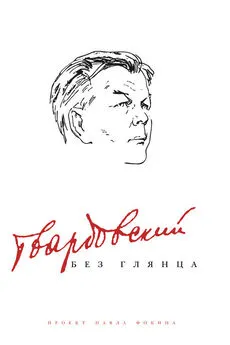

Книга П. Фокина первая биография Александра Зиновьева (1922–2006), основанная на богатом документальном материале. Необычная по форме, она представляет собой попытку постичь «феномен Зиновьева» — писателя, философа, логика, социолога, художника, поэта, религиозного мыслителя, общественного деятеля, педагога.

знак информационной продукции 18+

Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и горожанин, крестьянин вовлечён в динамичную жизнь окружающего его социума — ближнего и государственного. Его историческое мышление формируется через предание и религиозное воспитание. Его метафизическое мироощущение носит более непосредственный и живой характер.

Крестьянский сын изначально приуготовлен к интенсивной мыслительной деятельности. Эта ментальная работа носит специфический характер. Она по своей структуре отличается от той, которую выполняет профессиональный интеллектуал. Форма её выражения носит практический, конкретный характер, часто облечена в образы и словесные формулы оперативного применения (пословицы и поговорки). Крестьянский ум серьёзен, конструктивен и критичен (ироничен). В процессе школьной обработки крестьянский ум получает колоссальное преимущество перед умом горожанина, чья жизнь более стандартизирована и упрощена разнообразными регламентами и схемами.

Крестьянин выражает недоверие городской среде, он видит её двойственность, преднамеренную усложнённость, чувствует её враждебность по отношению к себе. Его настораживает не внешнее оформление городской жизни (каменные дома, мощёные улицы, транспорт, разнообразные технические приспособления), а её внутренняя социальная организация, количественный масштаб участников процессов городской жизнедеятельности. В деревне все на виду: власть, трудящиеся, маргиналы. Деревенский социум умопостижим, он имеет персонифицированную историю, обеспеченную достоверными свидетельствами. Информационное пространство деревни открыто и обозримо.

В городе происходит усреднение личности, её социальная схематизация и унификация, что создаёт невозможные для деревенского обихода условия автономного существования индивидуума. Эта автономность порождает создание многочисленных и разнообразных социальных конструкций, содержание, структура и механизм функционирования которых ничем не регламентирован и никак не проявлен. Информация о них носит опытный и фрагментарный характер. Её отсутствие чревато многочисленными угрозами для личности. Обладание ею позволяет успешно ими пользоваться и противостоять им.

Одновременно личность в городе насильственно формализуется и документируется, попадает под контроль и регламентацию своего поведения, которому не может позитивно противостоять. Формы городского регулирования жизни образуют также многочисленные и разнообразные социальные конструкции, содержание, структура и механизм которых, в отличие от неформальных образований, декларативно структурированы и выявлены, но при этом информация о них, по сути своей публичная, на практике также носит фрагментарный и опытный характер.

Попадая в город, крестьянин робеет перед социальной стороной структуры города, он чувствует её силу и, с одной стороны, выстраивает свою систему обороны, а с другой — изыскивает возможности овладеть этой силой, привлечь её на свою сторону.

Крестьянин в городе всегда чувствует себя одиноким. Он по определению — единоличен. И по определению — личностен.

Степень индивидуализированности личности крестьянина в городе гораздо выше, чем представителей всех остальных сословий. И он всячески старается нарастить этот свой потенциал, приобщаясь к городскому знанию и практике. Оказавшийся в городе крестьянин в процессе адаптации не столько утрачивает свои изначальные качества, сколько прибавляет к ним новые, становясь в итоге более сильным и успешным, нежели коренной горожанин. Крестьянский сын, одарённый от природы талантом, в городе добивается выдающихся результатов.

При этом он сохраняет свою базовую оппозиционность по отношению к городу, считая город территорией войны, в противоположность деревне — территории мира.

Дождь закончился, во дворе затеялась детская жизнь. Соседский парнишка позвал играть. Новичка из деревни, как и следует, встретили смехом, дразнилками. Был он худосочен и на вид неопасен. Один задира, явно старше других и наглее, полез толкаться. Ответил, не думая. «Драка — вещь серьёзная» (так скажет годы спустя [8] Зиновьев А. А. Мы и Запад. Lausanne: L’Age d’Homme, 1981. С. 73.

). Нос разбил в кровь. От неожиданности и позора обидчик отступил, а к новичку прониклись симпатией и уважением.

Дальше было труднее. Вспоминая свой первый год в Москве, с августа 1933-го по август 1934-го, Зиновьев называл его «Годом ужаса». Каждый день приходилось отстаивать себя — в быту, во дворе, на улице, в школе.

Он был приучен к чистоте, порядку, простой, но вкусной пище. Постоянная, хоть и не всегда видимая забота матери, освобождала от массы мелких забот, о которых он даже не помышлял — тот же ремонт одежды, стирка. Отец был совершенно непригоден к ведению хозяйства. Максимум — готовил суп на неделю. Неизвестно из чего и по какому рецепту. Есть его было невозможно, но приходилось. Выбора не было. Про домашнюю экономику и говорить нечего. Пришлось самому осваивать покупки в магазине, готовку, штопку, стирку, глажку и даже ремонт ботинок. Средств было мало, продукты — по талонам, хозтовары — по случаю. Нужно было изворачиваться. Отец часто отлучался на несколько дней, и тогда образовывался излишек хлебных карточек, которые Александр продавал. Появлялась возможность купить тетради, карандаши, что-нибудь из одежды.

Как ни старался следить за собой, паразиты всё равно одолевали. Чего только не придумывал! Спустя годы не без гордости рассказывал: «Величайшим моим открытием того времени я считаю успешную борьбу со вшами. Они, конечно, завелись. А в школе каждый день устраивали проверку на гигиену, имелись прежде всего в виду вши. Я боялся, что меня выгонят из школы из-за грязи и вшей, и потому с первых же дней начал тщательно мыться под краном и уничтожать насекомых, чтобы они по крайней мере не выползали на воротник рубашки. Потом мне пришла в голову идея — проглаживать все швы рубашки и нижнего белья раскаленным утюгом. Успех был полный, но зато я пожег рубашки. Впрочем, это было уже не столь опасно. Наконец я попробовал смачивать швы одежды денатуратом, использовавшимся для примусов. Результат был тоже хороший, но от меня стало пахнуть как от заядлого алкоголика, и от денатурата пришлось отказаться» [9] Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца. С. 76.

.

Такого рода открытиями был занят весь год.

Зимой брат Михаил женился и привёз из деревни «хозяйку». Отец уступил кровать молодым, а сам стал спать на сундуке. Александру, по договорённости с соседями, для ночлега определили место на ящике для картошки, который стоял в коридоре, в простенке между их комнатой и уборной. Здесь он прожил почти шесть лет — до конца 1939-го. Часть шкафа также была «конфискована» молодыми. Впрочем, присутствие женщины внесло в жилище какое-то подобие уюта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: