Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-15091-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

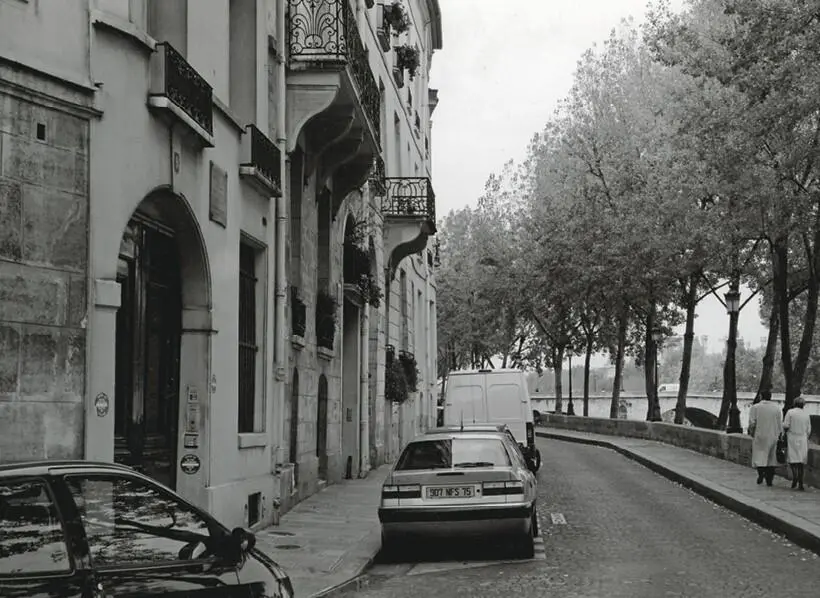

Какими все они мнились прелестными тогда, парижане лета 1965-го! В ответ на обращение улыбались; думал, смеются над моим произношением. А они просто улыбались — мне. Ухоженные, приветливые дети, у малышки Клэр, кажется, был даже педикюр. Дряхлая старушка с пожилой шелудивой болонкой на коленях так приветливо мне улыбнулась в вагоне метро, что я не нашел ничего лучшего, чем задать банальнейший вопрос: «мадам или мсье» ее собачка? Какой был устроен спектакль! Старушка закатила глаза, сделала хитрющую мину: «Видимо, мсье не слишком хорошо разбирается в женщинах (многозначительная пауза), собачка не то и не другое, а мадемуазель». Полицейский у ворот сената, сочувственно наблюдающий, как справляет свои дела другая престарелая собачка, вовсе не склонный (чего я ожидал) арестовывать ее хозяйку за «нарушение» у въезда в правительственное здание… И еще один, вовсе не грозный ажан у подъезда на Кэ-дез-Орфевр весело и привычно отвечал, видимо, на типовые вопросы туристов: «Да, мсье Мегрэ работает здесь, но сейчас он в отпуске». Был август, объяснение звучало как бы правдоподобно.

Да, стоял южный парижский августовский зной: жара с каким-то даже легким туманом от этого зноя, здания, которые начинали чистить пескоструйными аппаратами, светились теплым серебром. Я стоял на мосту Искусств, смотрел на Сите, на башни собора Нотр-Дам, на дома, уходившие назад к набережной Малаке, где гулял Анатоль Франс, к которому тогда я испытывал первую влюбленность, и его Пьер Нозьер, и его Сильвестр Боннар. Высокие железные крыши с тонкими трубами, даже ржавчина на которых чудилась благородной, нежные решетки балконов, блеск и красные тенты нижних этажей.

Ажаны в пелеринах и каскетках, старомодные автобусы с открытыми площадками и трамвайными звонками, очаровательная, не богато, но изысканно одетая, совсем дряхлая старушка-коксинель в черных кружевных митенках, с ухоженной собачкой на поводке, круглые столики (guéridons) перед кафе (в рюмках, кружках, бокалах, стаканах — разноцветные искрящиеся напитки), очертания зданий, знакомых настолько, что казались декорацией самих себя, театральная элегантность парижской речи, солнечные зайчики в великолепных витринах, запахи кофе, непривычных духов, сладкого табака, хорошей еды, множество улыбающихся, веселых лиц (в Советском Союзе людей отучили улыбаться, и странными казались приветливость и улыбки!), невиданной красоты автомобили — драгоценные молекулы реальности, смешанные с книжными образами и кинокадрами, кружили голову.

Ажаны. Фотография автора. 1965

Конечно, глаза, натренированные мудрой кистью Марке, память, напитанная пейзажами Парижа, выписанными перьями Бальзака и Золя, помогали не совсем растеряться в жгучих, кружащих голову мелочах… Я словно бы гулял с Клодом Лантье — героем «Творчества» Золя: «Видел однажды Сите в нежном тумане, словно бы уходящим, растворяющимся, легким и мерцающим, как дворец видений (palais des songes) ‹…›. В другой раз, когда солнце рассыпалось мельчайшими пылинками в подымающемся от Сены тумане, остров купался в этом рассеянном свете без теней, со всех сторон окутанный лучами, и напоминал тонкой точностью форм прелестную золотую безделушку».

Но все же он был чужой, этот Париж, он властно и безжалостно наступал на мои детские миражи, плоды мечтаний, воображения, наконец, на страницы собственных моих книжек. Совершенная, иная, чем у нас, красота, прежде всего камня, одновременно хрупкого и воздушного, на вид даже «пушистого», словно пепел. В Париже практически нет штукатуренных домов, он как бы изваян из старого камня, будто не зодчие его строили, а лепили и вытесывали скульпторы рыцарских веков, а потом само Время то пудрило его стены «пылью столетий» (в Париже это выражение не кажется банальным, будто здесь оно родилось), то отмывало потом дождями карнизы, капители, водостоки, статуи, горельефы, уподобляя город гравюрам. А теперь, спустя столетия, темный город вновь становился белым, как в Средние века.

И сколько бы потом ни приезжал я в Париж, те далекие жаркие дни не уходят из моей памяти, как не уходит детство.

Вечером я шел из гостиницы вниз, по бесконечной улице Фобур-Пуассоньер к центру. Я шел по вечернему Парижу куда хотел, и на запреты ходить в одиночку мне, к счастью, было, неловко признаться, плевать (и отнюдь не из храбрости): из всей нашей группы я единственный как-то знал по-французски и неплохо ориентировался в Париже, так что свита на все время поездки была мне обеспечена. И в самом деле, человек десять плелись за мною, им все равно было, куда идти, лишь бы не заблудиться. Оказался среди них и знаменитый художник, председатель одного из среднеазиатских союзов, который, по словам моего парижского соседа, литовца Шважаса, которого черт догадал, кажется, в Ницце поселиться с ним в номере, «ничего себе не мыл и ночью ничего с себя не снимал».

Компания, что естественно для нищих советских туристов, тряслась над своими жалкими франками, я же, в романтическом амоке Парижа, надменно не жалел денег на кафе и привез себе в подарок только маленькую шпагу с гербом Парижа — пустую безделушку, которую все равно люблю без памяти и на которую в эту самую минуту смотрю с нежностью и благодарностью (она и спустя более полувека лежит на моем письменном столе). В первый же вечер мои спутники, не слушая моих предупреждений о том, что чай дорог, от жадности и невежества выпили в кафе именно чая и истратили втрое более денег, чем я — гордясь собою — на бокал красного (ballon de rouge).

Будничная парижская жизнь. Фотография автора. 1965

Дикая — чисто советская! — ситуация: тридцатидвухлетний автор книги о Домье идет — впервые! — смотреть на дом, который он подробно описывал, частью по воображению, частью по комплексу всего того приблизительного, что у сочинителей исторических книжек называется «материалами». А мог бы и вообще никогда не попасть в Париж, но вот — повезло, «пустили».

Дом Домье на набережной Анжу. Фотография автора. 1965

Остров Сен-Луи. Набережная Анжу, стали убывать номера домов, и вот он — номер 9, дом среди домов, о котором я писал в вышедшем «Домье» три года назад. Тогда на темнеющей, пахнущей водой и бензином набережной я был почти счастлив. Реальностью, разговором с молодой кокетливой консьержкой, рассказавшей, что в мансарде Домье живет супружеская пара — архитектор и художница, «почитающие эту квартиру», что вижу эти окна, набережную Селестен напротив, что все похоже на мою книжку, что я говорю по-французски. Я жадно смаковал напыщенное «я в Париже», советское ощущение пошлого избранничества и вместе с тем понимание, что я-то все же это заслужил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: