Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все было здесь искусственно и странно. Наше общение изначально исключало отношения любовные: и она, и я стыдливо и возмущенно отвергли бы само предположение об этом. В сороковые годы даже женщине двадцати пяти лет, не говоря уже обо мне — мальчике, недостало бы ни отваги, ни знаний (хотя бы книжных), ни опыта для понимания того, что все в этом мире возможно и что страсти возникают решительно повсюду и в самых немыслимых вариантах.

Пожалуй, впервые я не стал обсуждать мои сокровенные мысли с мамой, хотя для нее все было очевидно, «как простая гамма», хотя она, с ее сверхделикатностью, не позволяла себе ни взгляда, ни намека. Думаю, что ситуация ее не могла не тревожить, она была чревата срывом, бедой, отчаянием. Но мама — она умела доверять жизни.

У меня не было сколько-нибудь отчетливых мыслей: даже внутренне я не признавался себе ни в чем, а только предавался бессмысленной и безудержной восторженности. В то лето мне уже разрешалось иногда съездить в город одному, и в первое же путешествие я отважился (тут уж, конечно, с маминого разрешения) привести «властительнице моих грез» гостинцы.

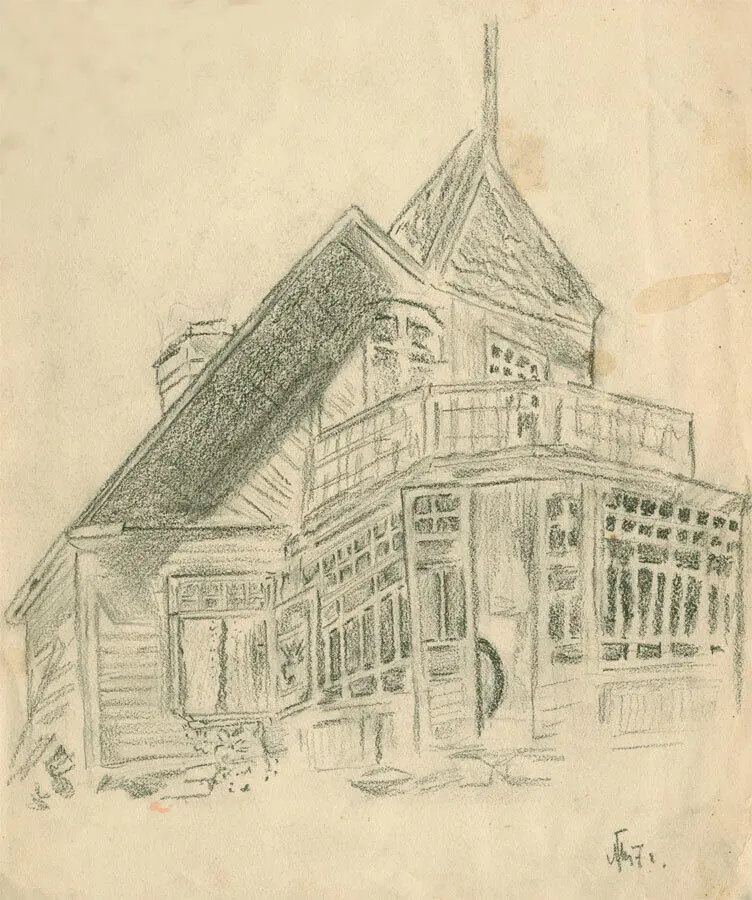

Дача в Ольгине. Рисунок автора. 1947

Надо думать, самостоятельная поездка в город с целью купить гостинцы прекрасной даме — событие в отрочестве, не уступающее по значительности первому поцелую. Весь до мелочей знакомый, но во «взрослеющем одиночестве», как и в раннем детстве, испытываемый ритуал: недальний пеший путь до станции, твердый прямоугольничек рыжего с красной полосой «обратного» билета в руке, игрушечное счастье мнящейся взрослости, все тот же довоенный волшебный оркестр паровозных звуков: шипение, гул, пыхтение, грубый чавкающий лязг поршня и шатунов, запах горячего металла, угля, смолы, даже деревянных лоснящихся скамеек. Череда станций — Лахта, Новая Деревня, Ланская, Ленинград. А потом звонки трамваев (без которых быстро начинаешь скучать на даче) у старого Финляндского вокзала, дорога в центр. В коммерческом магазине на Садовой я купил 50 граммов конфет «Мишка на Севере» (15 рублей) и четырехрублевую бутылку лимонада, до которого моя дама была великая охотница, но которого на даче не было и который ей в принципе пить не разрешалось.

Не помню, пошел ли я в кино (именно это мероприятие считалось тогда главной целью летней поездки в город) или, томимый мечтами, сразу же рванулся обратно, чтобы сложить к ногам избранницы свои дары.

Наверное, такие события и составляют в отрочестве (да и не только в отрочестве!) настоящее счастье без оговорок и лукавства. Видеть удовольствие и явное восхищение твоим утонченным вниманием, смотреть, как твои подношения еще и просто с удовольствием едятся и пьются, — тогда я понял, что ничего нет лучше, чем доставлять радость другому. Добавлю, чтобы быть вполне честным или попросту точным: мне была недоступна — во всяком случае тогда — настоящая самоотверженная доброта. Я алкал восхищения своим мелким и достаточно внешним вниманием. И впервые радовался, что не я ем лакомства! Все-таки хоть что-то начинал понимать.

С тех пор поездки в Ленинград и обратно на дачу обернулись событиями странно двойственными. Взрослеющий и очарованный, я ехал, чтобы привезти гостинцев, чтобы мечтать, глядя в вагонное окно, чтобы, даже сидя в кино, сопоставлять романтические экранные страсти с собственными отроческими волнениями. И вместе с этим — совершенно детские восторги от каких-то приключенческих фильмов, от дороги, вокзала, а особенно почему-то от путешествия на автобусе из города на дачу.

Они стояли на Манежной площади вокруг сквера — разномастные машины всевозможных марок, их ожидали маленькие очереди отправляющихся по Приморскому шоссе в Лахту, Горскую, Сестрорецк или дальше — «в Финляндию», как говорили раньше, то есть куда-нибудь в Оллила, Терийоки… [11] С 1948 года, когда финские названия поменяли на русские, — Солнечное, Зеленогорск соответственно.

На легковой машине за город вряд ли мне пришлось хоть раз съездить, а автобус — так мне казалось и в довоенном детстве — это все же род автомобиля. И этот «детский запах бензина», который на шоссе перед Лахтой смешивался с дачными запахами, и шум мотора, а перед тем мелькающие окраины, с «до войны» памятное кольцо «тройки», где, как и тогда, стояли составы трамваев-«американок», — все это так волновало еще совсем ребячью мою душу.

А на даче — снова взрослое томление, снова дни, действительно протекавшие в двух непересекающихся мирах. Я ездил на велосипеде вдоль и поперек Ольгина, добираясь порой до самой Лахты. Совершенно по-детски играл, воображая себя водителем того самого пригородного автобуса, велосипед становился большой многоместной машиной, в воображении я переключал скорости, подъезжал к тротуару или обочине, открывал дверь, в разных местах Ольгина существовали остановки — от Ленинграда до Сестрорецка. А потом сидел на травке около гамака и с замиранием души вел церемонные и многозначительные беседы с прекрасной дамой.

Несколько раз на дачу приезжали ее сокурсники, в их числе и молодые люди, врачи уже с некоторым опытом, но непременно советовавшиеся с нею, — видимо, она действительно была одаренным медиком. Эти люди меня раздражали, конечно, но не так, как доктор, постоянно и давно пользовавший больную. Пожилой (господи, ему и пятидесяти-то, наверное, не было!), в светлом костюме-тройке от дорогого портного, необыкновенно элегантный и серьезный кардиолог с некрасивым, морщинистым, но умным и значительным лицом. Вот тут я ревновал мучительно.

Смешно и бессмысленно, но так понятно! Он был причастен тех высших тайн, где и больная, и врач были коллегами, она смотрела на него почтительно и чуть влюбленно, он владел знанием о ней и ее болезни, следовательно как-то владел и ею, она зависела от его интуиции, опыта, профессионализма. И он был взрослый, в красивом галстуке, доцент, медик, которого слушали почтительно и даже искательно. А я! Тут уж прямо по Тургеневу: «Que suis-je pour elle? [12] «Что я для нее?» ( фр. ) (И. Тургенев. «Первая любовь»).

— подумал я (бог знает почему) по-французски».

А лето шло к концу. «Близилась неминуемая разлука», как написали бы в романе. Я гонял на велосипеде по скучным улицам Ольгина, не то чтобы сочиняя, но воображая робко и стыдливо зыбкие истории, в которых мы вместе с моей дамой то ли путешествовали, то ли томились возвышенными — но общими — чувствами.

Только возвышенными. Все обычные отроческие мучения, стыдные, сладостные, страшные, порабощающие сознание, — они существовали совершенно отдельно, и моя дама никогда, ни разу в них не фигурировала. Хотя сказать, что ее физическая субстанция оставляла меня спокойным, тоже невозможно. Разбираться в этом не просто трудно, но и не нужно. Так устроен наш мир, таинственно и, вероятно, мудро. Да и нет у нас иного мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: