Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иногда, потакая моим суетным вкусам, мама дарила мне к праздникам еще какие-нибудь бронзовые безделушки на стол: они тогда стоили совершенные гроши.

Посещали меня и вполне современные увлечения, лишенные всякой пассеистической романтики, вполне мальчишеские, но всепоглощающие страсти. Однажды я в школе влюбился в узкопленочный киноаппарат. С его помощью на уроках показывали учебные фильмы.

Я потерял голову. В комиссионном магазине увидел довоенный киноаппарат «Кинап». Стоил он подозрительно дешево, но для нас, естественно, дорого. Все же мы его купили, продав какие-то милые моему сердцу книжки, — ходили слухи, что напрокат можно будет получить и художественные фильмы.

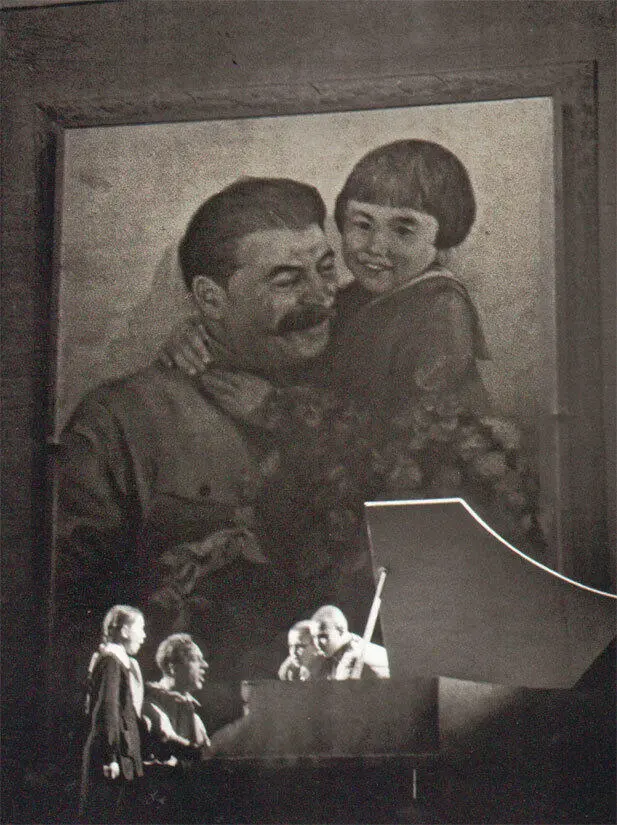

У рояля на сцене Дворца пионеров. Фото Николая Янова. 1950

Но мы жили в СССР, и забыть об этом нам не дали. Даже купленный в комиссионке старый аппарат подлежал специальной регистрации. Видимо, предполагалось, что я буду показывать на нем контрреволюционные фильмы. В техотделе Ленкинопроката сказали, что аппарат перегревается и регистрировать его нельзя. Была специально приглашена мамина знакомая, любившая и умевшая скандалить в официальных местах и добиваться своего всегда и несмотря ни на что. После получасового скандала аппарат действительно зарегистрировали.

Конечно же, никаких художественных фильмов для «немых» аппаратов уже не было, и я довольствовался картинами о промысле китов и о Ниагарском водопаде. Аппарат постоянно портился и вскоре сломался навеки. Но какие технические страсти я пережил за эти несколько месяцев!

Ну и конечно же, часы! Мечта любого подростка, сладкая и почти невыполнимая!

Мне часы все же купили, несмотря на беспросветную нужду. О «настоящих», новых часах не могло быть и речи, но где-то у часовщика или перекупщика можно было раздобыть по дешевке так называемые штампованные или цилиндрические (без камней) часы. Такие я и получил. Ощущение сдвигаемого вверх левого рукава и собственного небрежного взгляда на старенький стертый циферблат приносило острое наслаждение. Но часы, увы, скоро и навсегда перестали ходить, чем привели меня в темное отчаяние, куда более сильное, чем радость недолгого обладания.

«Дачный роман». Летом 1947 года мы приехали на дачу — в Ольгино, где жили однажды и до войны. Послевоенная нищета не разрушила прежних стереотипов. И после войны на дачу продолжали ездить даже люди безденежные, дача стоила совсем недорого, дешево стоили и сами деньги, все распределялось по карточкам, а коммерческие магазины, где продавались продукты, были мало кому по карману.

Мне было четырнадцать, выглядел я старше — почти юношей с пушком на щеках, томился обычными возрастными мечтаниями, но велосипед занимал меня едва ли не больше, чем мысли об «изнеженности нравов». Дюма читал не менее охотно, чем Мопассана, и не знаю, кто увлекал меня больше.

Дача в Ольгине. Рисунок автора. 1947

На дачу же я приехал несомненно скорее мальчиком, чем отроком. Я сравнительно благополучно окончил шестой класс, наконец-то перестав ощущать себя отщепенцем и гонимым «гогочкой», у меня был плохонький, купленный на барахолке, но все же первый «взрослый» велосипед, на который я возлагал в рассуждении лета основные надежды. С собой были взяты «мушкетерские» романы Дюма и, подозреваю, даже кое-какие игрушки, в последнем, правда, я не уверен вполне, но воспоминание это не случайно — ребячьего во мне оставалось с избытком.

Мое детство сильно затягивалось, да и кончилось ли оно вообще? Юность наступила, так и не дождавшись отрочества.

Лето начиналось, не предвещая ничего «рокового». Я гонял на кряхтящем и лязгающем велосипеде по скучным и сырым, но милым своей вечной дачной прелестью ольгинским улицам, памятным еще с довоенных времен: старинные названия — Коннолахтинский, Рядовая — эти названия мирно существовали рядом с улицей Калинина и прочей советской словесностью.

Меж тем, ожидались соседи.

Дача была снята вместе с малознакомой нам маленькой семьей, обитавшей в том же доме на Бородинской. Она состояла из пожилой дамы по имени Евгения Григорьевна и ее дочери — девушки, о которой мне было известно лишь то, что она окончила Медицинский институт, но потом тяжко заболела и теперь вынуждена почти все время лежать. Не помню, по какой оказии видел я ее — единственный раз — в Ленинграде, кажется, принес что-то от нас в их квартиру. В полутьме передней мне запомнилось только очень бледное, по-библейски тонкое лицо, яркие и темные глаза под изящно вычерченными округлыми бровями и грустная приветливая улыбка вслед за ласковым и светски взрослым «вы» и «спасибо», обращенным ко мне, мальчику. Еще было ощущение какого-то меха, редкого тогда запаха хороших духов. Все эти томные воспоминания всплыли только при новом знакомстве, тогда я об этой встрече забыл почти сразу.

Я сидел на веранде, когда приехали наши соседи. Не помню, видел ли сам процесс их прибытия, помню только звук незнакомых отчетливых шагов: на веранду вошла юная женщина на высоких каблуках, на даче это было странно, несколько театрально и волнующе торжественно. Она была в дорогом костюме черного шелка с ручной вышивкой — такие изготовлялись тогда модными портнихами или шились в знаменитом трикотажном ателье на Невском, 12, известном более под названием «Смерть мужьям». Лицо показалось мне прекрасным в своей, как писали декаденты, «нездешней» прелести, с чуть приподнятой, как у «маленькой княгини» из «Войны и мира», верхней губой, и черные гладкие волосы на прямой пробор, собранные сзади в свернутую узлом косу, а главное, это ощущение женщины взрослой, но юной и приветливой, вошедшей в мой детский мирок и готовой к ласковому и доверчивому общению со мною. А я в тот момент думал лишь о том, что на мне дурацкие тапочки-«спортсменки» на босу ногу, не понимал, как обращаться мне к взрослой женщине, назвавшей меня по имени, но на «вы», как совершенно взрослого.

Потрясенный этим «нездешним» явлением, я многого не заметил. Странной для тоненькой от природы женщины мучительно тяжелой походки, расплывшейся талии, почти голубоватой бледности, завораживающей своей словно бы даже искусственностью, с ярким, ненатуральным, но очень красивым, нежным, будто нарисованным румянцем, исколотых бесчисленными инъекциями вен. У нее был опасный, сложный, не поддающийся тогда радикальному лечению порок сердца, водянка, судьба ее была решительно сломана: все, и в первую очередь она сама, врач, понимали, что к работе, да и к самой жизни ей уже не вернуться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: