Давид Шор - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты Культуры. Гешарим Иерусалим

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5–93273–078–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Шор - Воспоминания краткое содержание

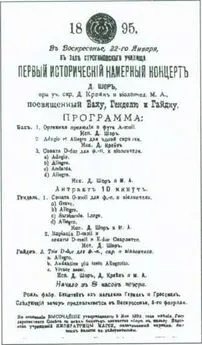

В качестве иллюстраций использованы материалы из архива семьи Шор, из отдела рукописей Национальной и университетской библиотеки Иерусалима (4° 1521), а также из книг

Lezekher hamusyqay vehamehanekh hadagul prof. Yhoshu’a Shor z”l. Holon, 1974 и

Hap’aut ‘al saf hamusyqah. Tel — Aviv, 1980.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Шора как музыканта оказало влияние и его еврейское воспитание. Нельзя сказать, что его семья была чересчур религиозной, несмотря на то что Шоры соблюдали еврейские праздники и регулярно посещали синагогу. Родители не требовали от детей неукоснительного соблюдения религиозных обрядов (например, чтение молитв или строгое следование правилам проведения праздничных ритуалов). Однако по традиции мальчики посещали хедер; и хотя, по словам Шора, он сам не очень много из него вынес, все же влияние его наставников предопределило его двоякое отношение к музыке.

“Уважение к ремеслу составляло существенную часть поучений отцов синагоги. “Мыслителю — философу”, проповеднику, учителю и другим деятелям в духовной области рекомендовалось ремесло, как средство к существованию. Вся духовная деятельность слишком высоко чтилась, и она не должна была быть доходной статьей” [18].

Как свидетельствуют его воспоминания, Шор весьма серьезно и ответственно относился к выбранной им профессии музыканта. Музыка не стала для него исключительно ремеслом, но понималась и как духовная миссия.

Давид Шор — самый младший из пяти братьев и самый одаренный из них — стал заниматься музыкой с семи лет. В возрасте восьми лет он уже играл 19‑ю сонату Бетховена, которая стала впоследствии его “коньком”. Первым его учителем был отец, затем обучение продолжил пианист Масалов [19], тогда один из лучших учителей музыки в Симферополе, как считал Шор. В 1877 г. Соломон Шор увозит сына в столицу для поступления в Петербургскую консерваторию. Поступление было сопряжено с массой трудностей для еврейского мальчика.

“Прежде всего надо было обладать выдающимся талантом, а кроме того, талантом ухитриться поступить в столичную консерваторию, не имея права жительства в столице” [20].

Но благодаря петербургским знакомствам отца ему удалось временно закрепиться в столице и участвовать в прослушивании, в результате чего десятилетний мальчик был принят.

Описывая годы своего ученичества, Шор с большой теплотой отзывается о консерватории. Окончившим ее присуждалось звание “свободного художника” и диплом высшего образования, дававшие евреям право селиться во всех городах России, включая Москву и Петербург. Это обстоятельство было особенно значимым для тех, кто, как Шор, окончил консерваторию в конце 80‑х годов, когда в России ужесточилось антиеврейское законодательство [21].

В первые годы учебы Шор сменил многих учителей по классу фортепиано, ища необходимое ему взаимопонимание между учителем и учеником, а также общность взглядов на музыку и призвание артиста. Директор консерватории, композитор и основоположник русской виолончельной школы Карл Давыдов (1838–1889), разрешил ему самому выбрать себе преподавателя, которым с января 1885 г. стал Василий Сафонов (1852–1918), пианист и педагог, создавший одну из ведущих дореволюционных русских пианистических школ, учениками которого были такие всемирно известные пианисты, как Николай Метнер (1879/1880 — 1951) и Александр Скрябин (1871/1872 — 1915). Много лет спустя Шор напишет о своем учителе:

“Сафонов не ограничивался обучением игры на фортепиано. Он обнаруживал огромное понимание значения искусства, глубоко и искренно любил его, умел ценить красоту всех эпох и времен, и благодаря своей образованности раскрывал перед нами новые горизонты. […] Это был добрый, заботливый учитель, внимательный к духовным и житейским нуждам своих учеников. […] половина музыкальных деятелей Москвы так или иначе причастна к Сафоновской школе. Большинство профессоров консерватории, а также и филармонии если не прямые ученики Сафонова, то так или иначе находились под его влиянием” [22].

Не только профессиональное единомыслие связывало Шора с Сафоновым, но и обоюдная симпатия, переросшая в многолетнюю дружбу [23], на которую не повлияло даже определенное юдофобство последнего. Шор настолько привязался к любимому учителю, что осенью 1885 г. перевелся в Московскую консерваторию, куда перешел преподавать Сафонов. С этого времени и до 1925 г. артистическая и музыкально — общественная деятельность Шора тесно связана с Москвой.

Закончив Московскую консерваторию (1889 г.), Шор впервые столкнулся с проблемой крещения, бывшего тогда необходимым условием для интеграции еврея в русской музыкальной среде. Шор вспоминает, как Сафонов, став с 1889 г. директором консерватории, предложил ему место адъюнкта при “известном условии” — перемены вероисповедания. Шор отклоняет заманчивое предложение, несмотря на предупреждение Сафо нова, что второго подобного предложения от него уже больше не поступит.

В связи с вышесказанным следует упомянуть, что в марте 1887 г., за два года до предложения Сафонова, Шор женился на своей ученице Раисе Михайловне Муллер (? — 1920), 24 марта 1889 г. родилась его старшая дочь — Мири. Вслед за ней с разницей в год родились дочь Евгения и сын Евсей. Очевидно, что отказ от предложения Сафонова ставил Шора в весьма затруднительное положение. И тем не менее Шор предпочел свою верность еврейству академической карьере. И это на фоне того, что “к концу XIX в. участились случаи крещения […] среди интеллигенции, индифферентной к религии” [24](например, выкрестом был Крейн [25], партнер Шора по Московскому трио). Отказ креститься говорит о рано сложившемся национальном самосознании Шора, ведь большинство людей его круга были выходцами из чисто русской среды. С той же ответственностью, с которой он подходил к профессии музыканта, он относился и к своему еврейству. Позже, уже в более зрелом возрасте, пройдя школу сионистского движения, он определит свой отказ от крещения как идею личной ответственности в общем национальном деле. Тогда же им руководили соображения скорее идеального свойства, чем идеологического: Шор не желал быть “калекой”, имя которому еврей — выкрест, и потому не желал скрывать свое лал скрывать свое еврейство подобно многим выдающимся евреям поколения Рубинштейна [26], Давыдова и Ауэра. Об этом красноречиво говорят воспоминания Шора:

“Рано покинув родной дом и живя постоянно вне еврейского круга, я был равнодушен или, вернее, просто не интересовался религиозными и национальными вопросами. Но где — то в глубине души прочно засели глубокие воспоминания детства, связанные со всем пережитым в доме родителей. И все эти воспоминания, трогательные, поэтичные, неразрывно связанные со всем обиходом текущей еврейской действительности, насквозь проникнутой духом закона, духом религиозности, явились могучим оплотом против всяких посягательств…

Да, посягательств, т. к. трудно иначе назвать то, с чем мне впервые пришлось столкнуться. Любимый учитель, имевший на меня исключительное влияние, человек, которому я был предан всей душой, умный, развитой, образованный Сафонов — вырос в атмосфере старообрядческих верований и на всю жизнь сохранил какой — то особенный настойчивый фанатизм и религиозную узость, которых ни образование, ни просвещение, ни искусство не вытравили в нем. Он был убежденный антисемит и юдофоб, в то же время постоянно имел дело с евреями, среди которых у него было немало друзей. Желание обратить всех в свою веру доходило у него до какой — то болезненной мании. И, будучи директором консерватории, он окрестил немало народа; я знаю также случай перехода в старую веру! Во мне все это возбуждало горячий [прямой — приписано от руки сверху, Ю. М.] протест и негодование. Религиозные споры эти меня сильно волновали, и старушка Сафонова любила слушать мою горячую защиту еврейства и негодование по поводу нападок на него. Я упорно и настойчиво доказывал, что нет более свободного и широкого вероисповедания как иудейское, и что положительно ничто не может помешать, признав христианские истины прекрасными, следовать им, оставаясь евреем, и что случайно или по расчету взятая [ванна крещения], в сущности ничто не изменяет. Не знаю […] не очень верил мне Сафонов, или надеялся на то, что вся моя философия и горячая приверженность еврейству не устоит перед лестным и выгодным предложением, но вот разговор, который происходил между нами в 1889 г. в конце мая, после окончания мною консерватории […]” [27].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: