Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания

- Название:Советсткие ученые. Очерки и воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство агенства печати Новости

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания краткое содержание

Советсткие ученые. Очерки и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Да, они молоды. И у них еще уйма времени для того, чтобы поставить точку в решении проблемы «искусственного сердца». У них–то — да. А у тех, для кого все это делается?..

И спешат ученые. Когда наблюдаешь за ними, кажется, что работа этих людей не прекращается вовсе. Впрочем, это, видимо, так и есть. Можно, конечно, вечером зачехлить приборы, закрыть до утра лабораторию, но каким рубильником отключить мысль, сконцентрированную вокруг одного и того же — как сделать это? И вот в первый день после отпуска несет Парашин шефу папку с расчетами.

— Когда это ты успел?

—Да там, в отпуске прикинул. Все равно делать было нечего…

Они и в отпуск едут все вместе. Наверное, для того, чтобы быть друг у друга, что называется, под рукой. Мелькнет идея — и чтобы сразу же обмять, обкатать, не дожидаясь, пока истекут тоскливые «двадцать четыре рабочих дня».

Они сделают это сердце. Непременно сделают.

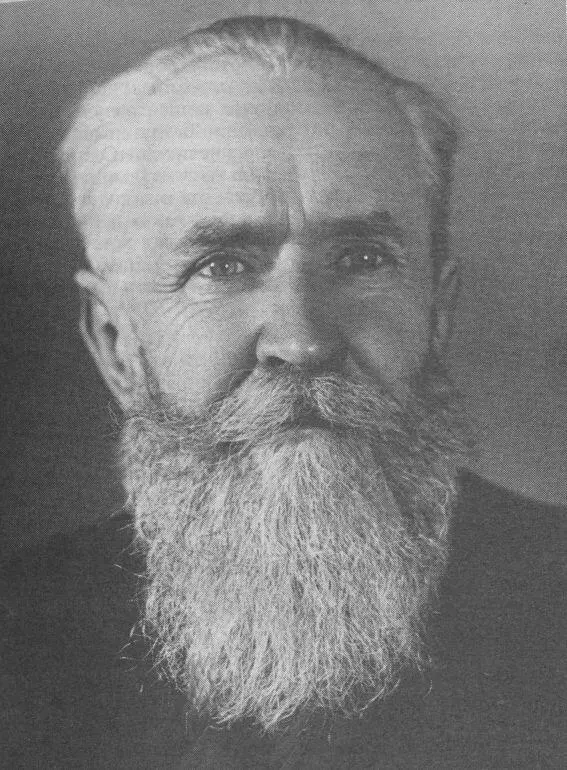

Игнатий КРАЧКОВСКИЙ, академик АН СССР, лауреат Государственной премии СССР

Над арабскими рукописями [43] Из кн.: Над арабскими рукописями. М.: Правда, 1948.

…Они окружают меня. В бессонные ночи, в часы болезни, когда голова, охваченная лихорадочным жаром, не управляет мыслями, они толпятся вокруг меня, робко, точно с боязнью, подвигаются ко мне. В их шелесте я различаю тихие голоса: «Ты не забыл нас? Ты не уйдешь от нас? Ты помнишь, как ты возвращал нас к жизни, как, вглядываясь в полустертые строки, ты медленно открывал их смысл, как в торопливой или вычурной приписке ты вдруг узнавал нашу историю и легкий холодок волнения пробегал у тебя по спине? Одно блеснувшее перед тобой имя давало нам место в былом, и мы опять оживали уже навсегда, пролежав в земле или в забытых сундуках сотни лет».

Академик И. Ю. Крачковский

Они обступают меня со всех сторон — и желтоватые дорогие пергаменты со строгим куфическим шрифтом или неторопливым письмом синайских монахов, и блестящие страницы вощеной бумаги роскошных экземпляров из библиотек мамлюкских султанов, и бедные, скромные, но бесценные автографы ученых, и торопливые записи их учеников, и уверенные, красивые, но холодно–бездушные почерки несхи — профессиональных переписчиков. Одни листы чисты и свежи, как будто только что вышли из рук первых владельцев, другие обожжены и залиты водой — следы бедствий, которые не щадили их, как не щадят они и людей. Точно страшные инвалиды, как мрачный укор людской жестокости, глядят рукописи, лишенные листов в начале и в конце; мне больно смотреть на зияющие рубцы их рваных ран.

Они все окружают меня и шепчут: «Ты не забыл нас? Ты придешь к нам? Мы ведь сторицей отплатили тебе за то, что ты вернул нас к жизни. Ты помнишь, как в часы обид и огорчений, усталости и забот ты приходил к нам и с наших страниц неслись к тебе голоса верных друзей, которые всегда с радостью тебя встречают, которых никто у тебя не отнимет, над которыми сама смерть не властна? Целые неведомые главы истории открывались тебе, толпы живых людей сходили на твоих глазах с наших листов…»

Они шепчут, я вглядываюсь в них, узнаю и улыбаюсь им; страницы жизни своей и чужой встают перед моим взором, и ярких картин прошлого не скрывает больше туман веков…

ИЗ СКИТАНИЙ ПО ВОСТОКУ

Пребывание мое в Каире подходило к концу, а мне все еще не хотелось оторваться от рукописей библиотеки аль-Азхара — высшей школы всего мусульманского мира. Если в Хедивской библиотеке я мог заранее познакомиться с печатными списками, то здесь краткие инвентари существовали только в рукописном виде в одном экземпляре и манускрипты для просмотра приходилось выбирать спешно в самой библиотеке по случайным и даже ошибочным иногда заглавиям.

В последние дни, в начале января 1910 года, попался мне какой–то «Трактат о флексии» Абу–ль–Аля, слепого философа–поэта. Заинтересовал меня трактат не сам по себе: его автор был хорошо мне известен, и я собирал без особой цели все, что могло к нему относиться. Он как бы по наследству перешел ко мне от моего учителя, В. Р. Розена, который в последние годы жизни увлекался этим остроумно–язвительным скептиком, проникавшим до глубины человеческой души в тонком анализе пессимиста, своей мягкой иронической улыбкой затушевывая горькую безнадежность тяжелых мыслей.

В обнаруженном теперь трактате я, конечно, не рассчитывал найти что–нибудь новое для характеристики самого Абу–ль–Аля и только недоумевал, почему так редко упоминается это сочинение и совсем неизвестны другие его рукописи. Удивлялся со мной и выдававший рукописи шейх аль-Махмасани, один из хранителей библиотеки, с которым мы частенько беседовали о всяких литературных сюжетах и даже о том, трудно ли научиться французскому языку, что было уже известным вольнодумством с его стороны. Он чувствовал ко мне особую симпатию: в аль-Азхаре ему были подчинены мусульмане из России, и он внутренне как бы распространял свою опеку и на меня.

По внешности рукопись не представляла интереса. Это была обычная копия профессионала–переписчика ХТХ века с какого–то мединского оригинала, который он, по–видимому, не всегда грамотно разбирал. Зато с первых же строчек мне стало ясно, почему сочинение было так мало известно: если бы у арабов существовал какой–нибудь индекс запрещенных книг, трактат занял бы в нем почетное место. Действительно, в сочинении по внешности речь идет о грамматических сюжетах, причем разбирается правоверный и популярный вопрос о разных формах склонений имен ангелов с обычными цитатами из Корана и стихов, с упоминанием крупных авторитетов, с бесчисленными литературными намеками. Однако это лишь оболочка: все проникнуто тонкой иронией, уловить которую нелегко, если не знать литературного кругозора Абу–ль–Аля, если не чувствовать типичных для него приемов построения, безукоризненно маскирующих перед непосвященным смелую мысль. На самом деле, в этом с виду традиционном грамматическом трактате скрыт остроумный и язвительный памфлет на мусульманские представления об ангелах–прием, к которому Абу–ль–Аля прибег и в другом известном произведении, «Послании о прощении», где с такой же изящной иронией он осмеял традиционные описания загробной жизни.

Я торопился пробежать строки малограмотного переписчика, мучительно стараясь восстановить сквозь его искажения мысли автора; иногда неожиданно какой–то яркий луч открывал мне затаенный намек, мимо других фраз я должен был проходить с беспомощным непониманием, не имея уже возможности рассеять его в немногие остающиеся у меня часы в Каире. Мне приходилось ограничивать себя торопливыми, краткими выписками. Возвращая рукопись в последний раз в спешке накануне своего отъезда шейху аль-Махмасани, я только сказал ему: «Если прочитаете когда–нибудь, поймете, почему это сочинение было так мало известно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: