Михаил Янко - Литературное Зауралье

- Название:Литературное Зауралье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство газеты «Советское Зауралье»

- Год:1960

- Город:Курган

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Янко - Литературное Зауралье краткое содержание

Литературное Зауралье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Верь в свет иной, мечом иным борись,

Но — кто стезёй страданья и печали

Шел до тебя — пред теми преклонись! [57] Там же, т. 2, стр. 48.

В нескольких стихотворениях Якубович касается славных традиций русской литературы, заложенных Пушкиным, Белинским, Некрасовым.

К столетней годовщине со дня рождения поэта Якубович пишет стихотворение «На празднике Пушкина». Среди «венков, огней, хвалебных гимнов» проснувшийся поэт не видит того, «чей горестный удел, достоинство и попранное право» он пел в свой «жестокий век». Он слышит лишь «чужие сердцу звуки», видит «враждебный пир». До него доносится «чуть внятный» голос тех, кто не «бряцает кадилом» на пиршестве пустом, не лицемерит и не лжет. Это голос тех, кто остался верен гражданским призывам поэта, кто не может «слагать хвалы, когда над головою губящий меч с угрозою висит», когда слышен «голодный плач измученных детей» и скорбная тень покрывает «заброшенные поля».

…На оргии лукавой

К лицу лишь им победно ликовать,

Кто над живой глумиться может славой,

Чтоб мертвую цветами убирать! [58] П. Я. (П. Якубович-Мельшин). Стихотворения, СПБ, 1910, т. 2, стр. 60.

В стихотворении «Памяти Белинского» Якубович говорит о назначении искусства: только поэзия больших чувств, гражданского накала будет жить в веках, только поэты, «любовь свою чужим отдавшие скорбям», останутся в памяти людей: их «мукам чистым и слезам поклонится потомок отдаленный» [59] Там же, т. 2, стр. 41.

.

В ряде произведений поэта слышны мотивы тоски и сомнений. С особенной силой горькое чувство несбывшихся надежд, растраченных мечтаний звучит в стихотворении «Поздняя радость», посвященном В. Н. Фигнер: «Сгибли товарищи смелые, юность, отвага, любовь».

Однако не эти мотивы разочарования и скорби побеждают. Поэт искренне верит в братство людей, которое придет с победой добрых начал жизни («Стихнет бой, замрут проклятья»).

И волны новые придут

На берег, сумраком повитый,

И жизни острые граниты

Усилий их не разобьют! [60] Там же, стр. 37.

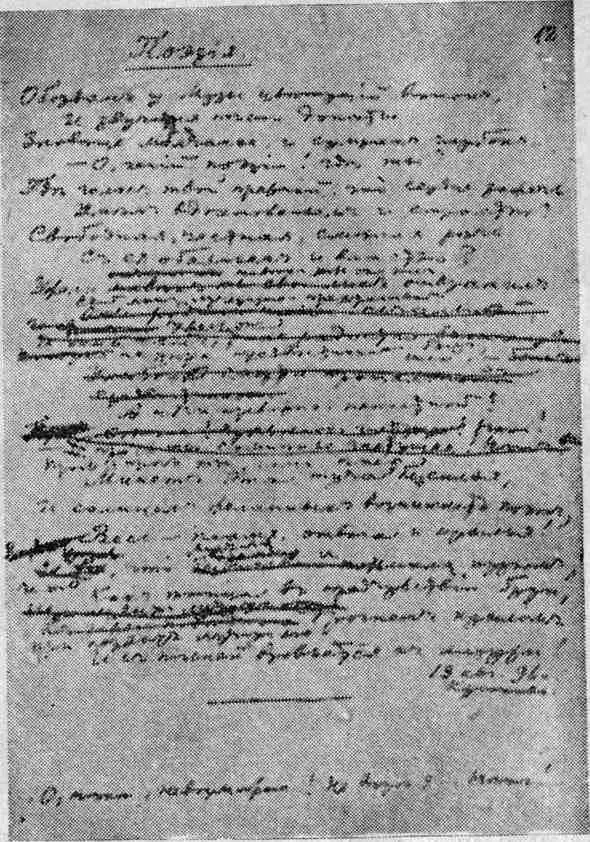

Горькое чувство поражения «светлых мечтаний» сменяется уверенностью в торжестве человеческой правды. Казалось бы, «оборван у музы цветущий венок и звучные песни допеты», — пишет он в стихотворении «Поэзия», — исчез навсегда «гений поэзии», замолкла «свободная, смелая, честная речь». Но нет! Это время зловещего молчания пройдет, зазвучит призывная, гордая песня, а «тучи бессилья и сна промчатся над родиной бедной» [61] Там же, т. 2, стр. 32.

.

Автограф стихотворения П. Ф. Якубовича «Поэзия».

Несколько пейзажных зарисовок сделано Якубовичем в деревне Крюковой (Лесниковой), куда он неоднократно выезжал с семьей на лето. Все они проникнуты гражданским чувством. Переживания человека в них либо контрастируют с красотами природы, либо сливаются с нею, либо даются как параллель к ее изображению. Природа, в представлении поэта, живет вместе с человеком, откликается на его радости и печали.

Предельной ясностью мысли, скульптурной четкостью фразы, выразительностью каждого слова отличается стихотворение «Тишина».

Вечер румяный притих, догорая,

Лист не прошепчет в лесной глубине;

Тучек перистых гряда золотая

В недосягаемой спит вышине.

Тихо мелькнула звезда и другая…

Ночь надевает свой царский венец…

— Мука, великая мука людская!

Стихла ли ты, наконец?

Стихотворение «В деревне» посвящено зауральской природе. Все привлекает здесь взор поэта: «верхи сосновых рощ», «пышнокудрявый лес», от дуновения вечернего ветерка «берез оживших лист». Он слышит, как «вдалеке кукушка прокричала, проплакал ястребок, телега простучала…» И, как в прежние годы, радостное чувство наполняет его душу. Он готов «вновь мечтать о близком царстве света» [62] П. Я. (П. Якубович-Мельшин). Стихотворения, СПБ., 1910, т. 2, стр. 30.

. В этом стихотворении, как и в остальных стихах Якубовича, присутствует сам поэт со своими мыслями, чувствами, переживаниями, гражданской взволнованностью.

Творчество Якубовича периода курганской ссылки отразило в себе слабые и сильные стороны его поэзии. В эти годы поэт не увидел и не понял «движения самих масс». Отсюда — неверие в новые силы, которые выдвигала на общественную арену русская жизнь конца века, мотивы разочарования и пессимизма. Отсюда и абстрактность призывов, условность образов ряда стихотворений, сравнительное однообразие мотивов его лирики.

Однако и современного читателя многое подкупает в стихах Якубовича. Его поэзия, продолжавшая традиции Некрасова, несла большое чувство любви к страдающей родине, к бесправному народу.

Гражданский пафос, страстная убежденность в победе добра и справедливости пронизывают его лучшие стихотворения. Поэзия Якубовича — это поэзия искренних, живых чувств, большой страсти. Она звала «души сильные, любвеобильные» на мужественный подвиг во имя свободы и счастья отчизны.

При всех своих недостатках и ошибках, связанных с народническими взглядами, Якубович-поэт близок нам как активный борец с самодержавием и крепостничеством. Сборник его избранных стихотворений в ближайшее время выходит в серии «Библиотека поэта» (Ленинград).

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Дореволюционная жизнь Зауралья получила художественное отображение в нескольких произведениях талантливого бытописателя Урала Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852—1912).

Демократ-просветитель по своим взглядам, Мамин-Сибиряк правдиво изображал в своих произведениях дореформенную и пореформенную жизнь Урала и Зауралья, поднимаясь до огромных высот художественного и критического обобщения. «В произведениях этого писателя, — отмечал В. И. Ленин, — рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным, ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» [63] В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 427.

.

Уроженец Урала, тесно связанный с народом, знавший его жизнь не понаслышке, а в результате собственных наблюдений и живого общения с ним, Мамин-Сибиряк, «писатель воистину русский», своими правдивыми книгами помогал «понять и полюбить русский народ, русский язык» [64] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах. М., 1955 г., т. 29, стр. 277—278.

.

Интервал:

Закладка: