Александр Бердышев - Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833

- Название:Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-003960-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бердышев - Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833 краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве А. Т. Болотова, замечательного ученого второй половины XVIII и первой четверти XIX в. Многими крупными открытиями он внес заметный вклад в развитие сельскохозяйственной биологии и агрономии. А. Т. Болотов был художником и архитектором, литератором и публицистом, натуралистом и медиком. Болотов широко использовал свои научные разработки в практических целях. Творческое наследие А. Т. Болотова огромно, многое из его работ еще ждет своих исследователей. Его перу принадлежат знаменитые автобиографические записки, отображающие быт и культуру России XVIII в.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Современные ученые, вероятно, упрекнут Болотова в недостаточно чистой постановке опыта (контроль и опыт различались не по одному фактору, а по двум), но следует сказать, что в рассуждениях Болотова при выборе схемы опыта была своя логика. При старой технологии около половины семян не давало растений. Предложенная Болотовым технология как раз и была направлена на устранение этого недостатка. Но слишком полное устранение (скажем, ранее погибавшие 50% семян все образуют растения) может привести к противоположному результату, загущению посевов, а следовательно, и снижению урожая. Во избежание такой возможности Болотов и уменьшил нормы высева.

Большую роль в формировании Болотова как ученого и особенно как пропагандиста сельскохозяйственных знаний сыграло Вольное экономическое общество (ВЭО). Об организации этого Общества Андрей Тимофеевич узнал случайно. Весной 1766 г., в Москве, на улице незнакомец предложил ему купить книгу. Это была 1-я часть «Трудов» Общества. Купив книгу и внимательно ознакомившись с нею, Болотов очень обрадовался. Он испытывал большую потребность в общении с единомышленниками, думал о распространении своих знаний и опыта. Такую возможность и предоставляли «Труды» Общества. Оно приглашало всех желающих сообщать своп замечания, предложения по сельскому хозяйству. В конце книги были опубликованы 65 «экономических вопросов», охватывающих сведения о природных ресурсах местности, характере почв, растениях и приемах их возделывания, о состоянии скотоводства, о нравах и обычаях крестьян и др. Общество призывало желающих ответить на эти вопросы. Болотов сравнительно быстро написал ответное сочинение по своей местности (Каширский уезд Тульской провинции). Его напечатали.уже во 2-йчасти «Трудов». Это была первая печатная работа ученого. В июне 1766 г. Андрей Тимофеевич получил от Вольного экономического общества письмо с благодарностью за присланное сочинение и с просьбой о высылке новых статей. С тех пор работы молодого ученого появляются почти в каждом томе «Трудов».

В 1767 г. Болотова избирают членом Общества, и вскоре начинается его переписка с ученым секретарем Андреем Андреевичем Нартовым. Это усиливает связи Болотова с ВЭО, заставляет его трудиться более интенсивно. Если он и до этого уделял большое внимание оформлению своих данных, то теперь еще более тщательно ведет научную документацию: аккуратно записывает результаты всех наблюдений и опытов, ведет дневники работы, регистрирует метеорологические показания, производит выписки из книг, записи мыслей о прочитанном. Эта строгость в научной документации не раз выручит Андрея Тимофеевича в самых сложных ситуациях, в которые поставят его природа или научный эксперимент, поможет ему в решении трудных вопросов.

Семья Андрея Тимофеевича к 1768 г. увеличилась. Правда, сын Дмитрий прожил совсем недолго, но дочь Елизавета «встала на собственные ноги», а сын Степан хотя и качался в люльке, но криком давал о себе знать не меньше других.

Кроме того, в доме Болотовых подолгу гостили родственники с детьми, которых иногда оставляли жить до следующего приезда взрослых, наезжали знакомые.

Мария Абрамовна напоминала зятю о его давнишнем намерении приступить к строительству нового дома. Андрей Тимофеевич согласился с тещей, тем более, что в мыслях своих он уже построил его.

Одобряя предков за выбор места для усадьбы, он в то же время удивлялся недостаточности у них эстетического чувства: вместо того чтобы поставить дом на высоком берегу, лицом к реке, они отнесли его далеко вглубь, а живописный уголок на переломе горы заняли подсобными постройками и второстепенными объектами. Впрочем, у далеких предков, вероятно, были свои соображения. В те беспокойные времена лучше было упрятать свое жилище подальше от чужих глаз: и от татар, набеги которых случались нередко, да и от разбойных людей, бродивших тогда по Руси в немалом числе.

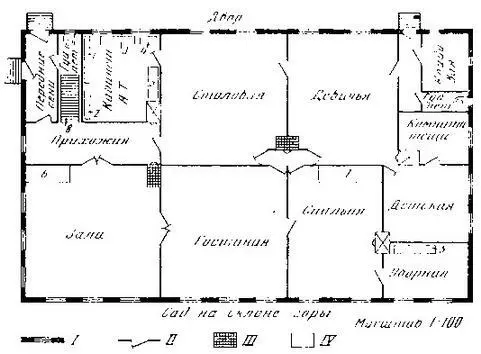

Андрей Тимофеевич составил план дома. Достатком большим он не располагал, да и за роскошью особо не гнался. Главным в доме, по его мнению, должно быть удобство: разумное расположение комнат, при котором живущие не мешали бы друг другу и не было бы бестолковых переходов, тепло зимой и прохлада летом. Руководствуясь этими простыми житейскими правилами, и построил свой новый дом Андрей Тимофеевич, вынеся его вперед, к началу склона горы, фасадом к реке Скниге. Дом был деревянным, рубленным из толстых сосновых бревен. По довольно подробному описанию, которое имеется в его «Записках», автор составил план этого дома. Дворянские дома тех времен обычно были двухэтажными, снаружи они выглядели более изящными, из комнат второго этажа открывался вид на окрестности. Андрей Тимофеевич почему-то предпочел одноэтажный дом. Размером 21 на 13 м, он не имел ни парадных лестниц с колоннами, ни фронтонов, ни других архитектурных украшений. Входом в дом служили обычные сени с крылечками и небольшим навесом. Сеней было двое: одни вели в передний двор и в сад, другие — на задний двор. За передними сенями располагалась прихожая, по-другому она называлась лакейской, в ней находились слуги. Из прихожей двери вели в комнаты, где чаще всего было необходимо присутствие слуг: в столовую, куда они носили пищу из кухни, расположенной вне дома, и в залу, где они обслуживали гостей.

Кроме этих двух комнат и гостиной, имевших общесемейное значение, в доме были комнаты, предназначенные для отдельных членов семьи: спальня (для родителей), девичья, детская, уборная (для жены), комната для тещи и небольшой кабинет Андрея Тимофеевича. В кабинете едва размещались шкафы с книгами и научным оборудованием да письменный стол. Воспользовавшись тем обстоятельством, что у него появилась отдельная комната для ученых занятий, Болотов привел в порядок свою библиотеку: составил реестр книг, расставил их в шкафах по разделам, нуждающиеся в ремонте заново переплел.

Рис. 3. План дома А. Т. Болотова постройки 1768—1769 гг.

I — окна и проемы; II — двери; III — печи кафельные, IV — печи кирпичные; 1 — книжный шкаф; 2 — аптечный шкаф; 3—письменный стол; 4 — электрическая машина; 5 — лежанка; 6 — буфет; 7 — альков; 8 — лестница на чердак

За сутолокой хозяйственных дел не забывал Андрей Тимофеевич своих ученых занятий. По-прежнему изучал растительность окружающих лесов, полей, лугов; выписывал семена из разных уголков России и зарубежных стран. О склонности Болотова к естественным наукам знали все его друзья и знакомые. Поэтому, если кому-либо из них случалось найти новое или необычное растение, они присылали ему семена или сообщали о находке. «А иные, выписывая оные [семена] и покупая дорогою ценою, не хотели даже сами у себя их садить и сеять, а присылали ко мне, будучи уверены, что у меня они лучше не нронадут, нежели у самих их. Такое предубеждение имели они о моем любопытстве и отменной обо всем старательности» [ 11Болотов А. Т. Жизнь и приключения... Т. 2. Стб. 613.].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: