Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

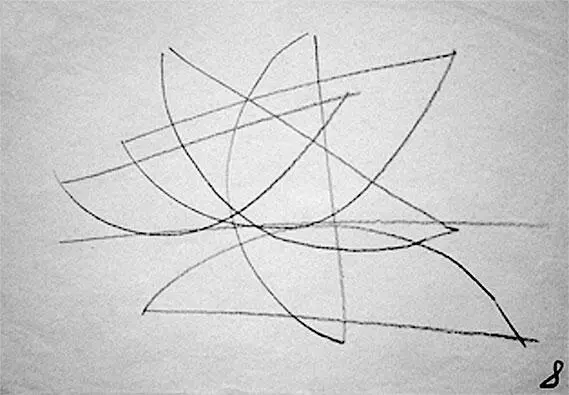

В. Стерлигов. Прямая и кривая. Серия из восьми объяснительных рисунков. 1962. Б, коричневый кар. 20, 5 х 29 (каждый). Частное собрание. Предоставлено Е. С. Спицыной

Все предшествовавшие рассуждения ведут нас к тому, что в философской практике чинарей-ОБЭРИУ могло появиться понятие, соответствующее их художественной практике, которая удивительно соединяет ясность образа, актуальную суггестию его раскрытия с потенциальной неисчерпаемостью его смыслов. И такое сущностное понятие появилось в текстах Липавского. Это было понятие «иероглиф», которое также вошло в систему представлений Я. С. Друскина, друга Хармса и Введенского и соученика Липавского по философскому факультету Петроградского университета. Мировоззрение Липавского было основано на идее энергетизма тотальных взаимопереходных стихий (например, тяжести, вязкости, растекания и др.), которые обозначаются словами и могут воплощаться в вещах, так что есть вещи – иероглифы стихий. Месторождение таких вещей – искусство («искусство отличается от природных ритмических состояний тем, что оно создает иероглифы») [63]. Через много лет в конце 1970-х Друскин, формулируя суть философии ОБЭРИУ, соположил финальный образ поэмы Введенского «звезду бессмыслицы» и понятие Липавского «иероглиф»: «„Звезда бессмыслицы“ – есть то, что нельзя услышать ушами, увидеть глазами, понять умом. Липавский ввел термин: иероглиф. Иероглиф – некоторое материальное явление, которое я непосредственно ощущаю, чувствую, воспринимаю и которое говорит мне больше того, что им непосредственно выражено. Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа – его определение как материального явления – физического, биологического, психофизического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, то есть антиномий, противоречием, бессмыслицей» [64]. Иероглиф ОБЭРИУ/чинарей – «звезда бессмыслицы», парадоксально воплощенная в форме. Иероглиф – это архетипический образ становления смыслов: безо́бразная стихия, входящая в тела многообразий и соединяющаяся со словом, получающая имя/образ. Но иероглиф – это не только понятие/образ, но и собственно демонстрация действия чудесного во всей материи мироздания: чудесного транс– и цисфинитного преображения. Естественно, что Друскин закрепляет за бессмыслицей статус онтологического абсолюта – «Логоса, ставшего плотью». В бессмыслице звучит интуиция бессмертия – неразрешимое противоречие бытия между жизнью и смертью, которое снимается алогически через победу творческого священного и арационального Ничто, воплощенного и воплощающегося каждый раз заново Слова: «Между абсурдом и неразрешимым противоречием, может быть, нет никакой разницы. Круглый квадрат – абсурд. <���…> Абсурд, или бессмыслица, всегда понятие семантическое, то есть отношение слова или знака к обозначаемому. Но Слово стало плотью. Тогда бессмысленное слово, то есть бессмыслица стала пониманием моего существования, так как вочеловечение Слова алогично» [65].

Почему произведения-иероглифы могут демонстрировать силу чудесного? В представлении Липавского среди всех стихий мира существует одна, без которой понять мироздание невозможно, о ней мы знаем меньше всего, и тем ценнее искусство как источник ее иероглифических воплощений. Речь идет о времени: «Мир не плавает во времени, а состоит из него» и «Мы хотим видеть уже сейчас так, как будто мы не ограничены телом, не живем», – записал Липавский еще при жизни Малевича в 1934 году, словно бы продолжая нить размышлений художника и возводя свою парадоксальную структуру мира, одновременно сущего и преодолевающего границы своего бытия [66]. Говоря об искусстве, Липавский подразумевал музыку, потому что другие искусства, что-то представляющие и сообщающие, «действуют не этим, а так же, как музыка. …Музыка как бы очищает человека от накопившихся в нем неправильностей, язв. …Она вообще больше всего напоминает жидкость, ее течение. Еще ее действие сходно с действием полового акта <���…> Это избавление от кривизны индивидуальности по отношению к миру, растворение и разряжение, игра со временем, сводящаяся к его уничтожению. В этом суть искусства» [67]. В других текстах Липавский определяет время двояко: как «материал мира» и как «несовпадение ритмов». Первое определение говорит об универсальности времени, второе – о том, что такое его «момент», «теперь», когда скрытое воздействие времени обнаруживается в противоборстве волн. Время движется из небытия через небытие к конечному небытию, то есть большую часть его течения, большую часть времени мы воспринимаем как разные качественные формы его отсутствия или непроявленности, ощущая лишь ритмические сдвиги, резкие интерференции волн времени. Уничтожение времени – это восхищение в область «внутренних пейзажей», то есть переход к временному безвесию, парению или реянию как форме не(бытия) или (бытия)вне. Уничтожение времени происходит здесь с позиции внешнего и постороннего событию наблюдателя, который этого времени не чувствует, а для участника происходящего время открывается в своем свободном течении, когда тело и сознание перестают быть барьерами времени, полностью подчиняются его совершенному ритму, источаемому иероглифом искусства, или телом возлюбленного, или наркотическим препаратом, или аномальным химическим процессом в мозгу больного; и в этом ритме познают «глубокий аромат безындивидуальной живой ткани, стихии <���…> острое ощущение ни с чем не сравнимой стройности и прекрасности мира» [68]. Именно благодаря такому результату произведения-иероглифы при всей своей парадоксальности свободны от случайности, превосходят ее действие. Произведения искусства, как «Белое на белом» Малевича, стремятся к воплощению таких сверхсостояний; но есть и вмещенные в целостную форму парадоксальные диссонансы – иероглифы самих временны́х сдвигов, как «Черный квадрат». Интуиция Липавского о разнокачественности и разнонаправленности времени совпадает во многом с гипотезой его современника, ленинградского астрофизика Н. А. Козырева, который предложил понимать в движении времени род энергии. Если эта гипотеза получит обоснование, связь человеческого тела и сознания с произведениями искусства и через произведения в протяженном времени найдет свое объяснение.

Итак, традиция петербургского-ленинградского авангарда на протяжении от 1913-го к 1960-м годам сформировала систему глубокого понимания современности, основанную на взаимопереходности нулевой и всёческой концепций творчества. «Ничто» и «Всё» в этой традиции являются не только философскими понятиями, но и стратегическими командами в жизни искусства и познании мира, запускающими механизм сопротивления в ноле и экологического преображения уничтоженного мира. И что особенно важно, и у Малевича, и у Хармса, и у Стерлигова – ключевых фигур этой традиции – всегда в фокусной точке находилась идея совершенства и его бесконечности. Стоит отметить также, что импульс такой традиции передается из одной сферы творчества в другую – от живописи к литературе и обратно, подтверждая мультимедийность, или всёчество искусства. С другой стороны, важно отметить и действие нолевого принципа: способ передачи такой традиции состоит в том, что каждый следующий творец (или дружеский круг творцов) открывает ее для себя заново в другой форме. Юродство бессмыслицы не может быть зафиксировано в «школе», «институциональной практике» или в «брэндах».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: