Глеб Морев - Диссиденты

- Название:Диссиденты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-100509-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Морев - Диссиденты краткое содержание

Диссиденты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

© Из архива Виктора Давыдова

А последние полгода живу в Тбилиси. Конечно, не потому, что боюсь: в нынешних мягких условиях за хорошее дело отсидеть не в тягость. Просто если человек и не обязательно создан для счастья, то хотя бы для того, чтобы жить в нормальной стране.

– Как вы оцениваете неудачу вхождения диссидентов в те политические силы, которые заложили фундамент современной России, то, что фактически роль диссидентов оказалась в нем ничтожно мала?

– Ну, во-первых, я бы не согласился, что ничтожно мала. Чем была перестройка? Осуществлением программы реформ Сахарова, которую он изложил в «Стране и мире»: все ее пункты, кроме приватизации, были выполнены Горбачевым уже к 1991 году. У Сахарова даже есть вся терминология – и «гласность», и «перестройка». Сам Горбачев, конечно, не читал Сахарова, но читали «прорабы перестройки», и за неимением своих идей они просто брали их оттуда и формулировали на партийном новоязе. Все это очень важно, потому что пусть Горбачев и повторял мантру «перестройке нет альтернативы», альтернатива была, и не одна.

Был уже апробированный «китайский путь», в проектах было то, что сейчас пытается делать Путин и лучше всего описано у Владимира Сорокина («Сахарный кремль»), а именно автаркия. Сейчас это плохо получается, а в 1980-е годы было бы легко, стоило только немного подлатать «железный занавес». Я вообще вижу главную заслугу диссидентов именно в этом – в выборе пути демократических и рыночных реформ.

Затем, диссиденты были среди политических лидеров перестройки и в начале 1990-х годов. Причем по всему политическому спектру – от Игрунова до Ковалева и до Новодворской. Даже где-то в Комсомольске-на-Амуре среди лидеров местных демократов был мой сокамерник Анатолий Аваков. Если вы посмотрите первый состав Госдумы или Верховного совета, там диссидентов было довольно много. Меня самого самарцы в 1993 году уговаривали избираться в Госдуму, но тогда у меня еще не было российского гражданства, я получил его позднее.

С другой стороны, это правда, что диссиденты не смогли сыграть в России ту роль, которую они играли в странах Восточной Европы, – и это трагедия. Говоря об этом, называют много причин, все они верные, но я считаю главным совсем другое: диссиденты были слишком хороши для этой страны. Их система ценностей никак не совпадала с системой ценностей народа. Так что, на мой взгляд, национальный характер здесь – главная проблема. Я все-таки знаю народ – я работал с людьми из народа на заводе, сидел с ними в тюрьме. Там так же, как и Достоевский, замечал в людях много хороших качеств, но почти никогда не видел того, что было главным в диссидентах, – воли к свободе.

Каким бы жутким ни был режим в тюрьме, зеки к нему всегда безропотно приспосабливались. Да, видел и бунт, и голодовки, но все это было не столько актами протеста, сколько актами отчаяния, которые быстро затухали. Сталин тут ни при чем: в сталинских лагерях тоже царила тишь да гладь и зеки покорно умирали, пока там не появились украинцы и прибалты – после чего начались лагерные восстания.

В любой камере, если туда собирают новых людей, уже через несколько часов выстраивается иерархия. Вполне демократическим путем выявляются лидеры, им подчиняется «молчаливое большинство», обязательно образуется и низший слой, даже если это и не «петухи» из тюремной касты «неприкасаемых», то просто кто-то, над кем шутят, кого по-мелкому унижают. Ничего необычного в этом нет, все это Дарвин, и нормально.

Ненормально то, что, сколько раз я ни наблюдал этот процесс, лидером становился не обязательно самый сильный и редко когда самый опытный или умный. Почти всегда в лидеры выбирали самого наглого и жестокого, который строил свое превосходство как раз на умении принуждать, оскорблять, затыкать рты. Такому сразу с охотой подчинялись. Ну и скажите: разве не это произошло со страной в нулевые?

Интеллигенция винит во всех бедах Путина и Первый канал, с них никто вины не снимает, но главным виновником является все же народ – за терпение которого пил Сталин, понимавший его лучше русских философов и многих других.

Будет ли так всегда? Конечно, нет: исторические процессы – в данном случае процесс распада империи – неизбежны. Люди мало изменятся, но региональным лидерам, у которых не будет атомной бомбы, уже придется вести себя по-другому.

Сколько продлится нынешнее безвременье – или безумие, в зависимости от точки зрения, – неизвестно, хотя опыт и подсказывает, что недолго. Сейчас часто говорят об эмиграции, но побег – удел немногих. В СССР мы постоянно жили в состоянии внутренней эмиграции, сейчас у интеллигенции нет выхода, кроме как жить так же. И ни в коем случае не сдаваться, не отказываться от своих ценностей – так же, как это делали диссиденты.

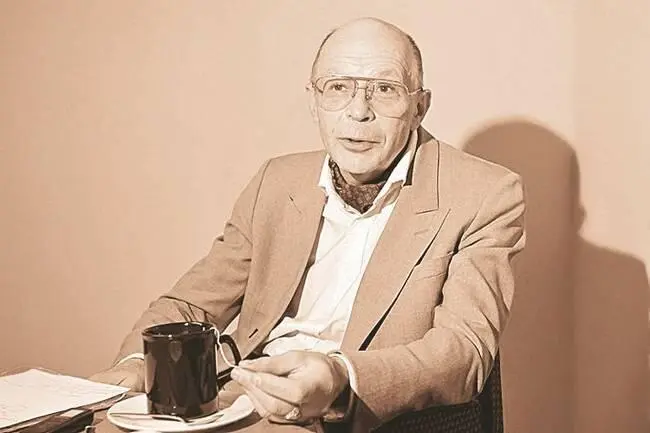

Михаил Мейлах:

«Первым моим следователем был Виктор Черкесов»

© Евгений Гурко

Михаил Борисович Мейлах(20 января 1945, Ташкент) – филолог, критик, переводчик, журналист. В 1962–1967 годах учился в Ленинградском университете, кандидат филологических наук (1970), в 1970–1975 годах – научный сотрудник Института языкознания АН СССР. Один из первых исследователей и первый публикатор литературного наследия Даниила Хармса и Александра Введенского.

29 июня 1983 года арестован в Москве. 29 апреля 1984 года приговорен Ленинградским городским судом к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Срок отбывал в Пермском ИТЛ. В феврале 1987 года освобожден.

С 1994 года преподавал в различных университетах Франции и Италии. С 2000 года – профессор Страсбургского университета. Живет в Страсбурге и Петербурге.

– Вы филолог, никогда не занимались политикой, не участвовали в правозащитном движении, тем не менее в 1983 году были арестованы и в 1984-м получили максимальный срок по политической, 70-й, статье. Как так вышло?

– Действительно, к политике у меня всегда было полнейшее отвращение. Мы не занимались политикой, но, если можно так выразиться, «политика» нами занималась. А в СССР аполитичность и независимость, не говоря о сколько-нибудь вызывающем поведении, уже составляли преступление: «кто не с нами, тот против нас». Подозреваю, что у человека есть какой-то ген конформизма – или, скорее, ген нонконформизма: бывает, что в одних и тех же семьях один сын охотно идет на компромиссы, а другой упрямится, да и сколько было в гражданских войнах подобных случаев, предсказанных еще в Евангелии… Так что, может быть, советский психиатр Снежневский со своим диагнозом «реформаторский бред», применявшимся против инакомыслящих, был не так уж неправ; другое дело, что диагноз этот параноически использовался в политических целях. Но, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что чувство противостояния – далеко не всеобщее. Тем более в нашей стране, где столетиями длилось рабство, оно и вовсе подавлено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: