Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чую радуницу Божью —

Не напрасно я живу,

Поклоняюсь бездорожью,

Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,

Меж берез кудрявых бус,

Под венцом, в кольце иголок,

Мне мерещится Исус… —

варьировал Есенин любимые пантеистические мотивы в ключевом стихотворении книги [271]. Пройдет несколько лет, и Александр Блок в финальных строках "Двенадцати” ("Впереди Исус Христос”) тоже предпочтет старообрядческую – воспринимаемую как простонародную – форму имени Божьего канонической.

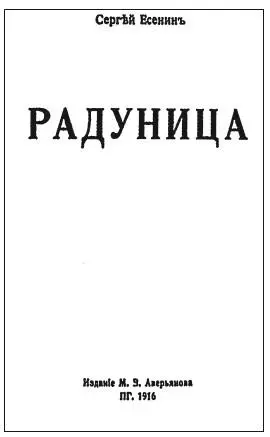

Титульный лист первого сборника стихов

С. Есенина “Радуница” (Пг., 1916)

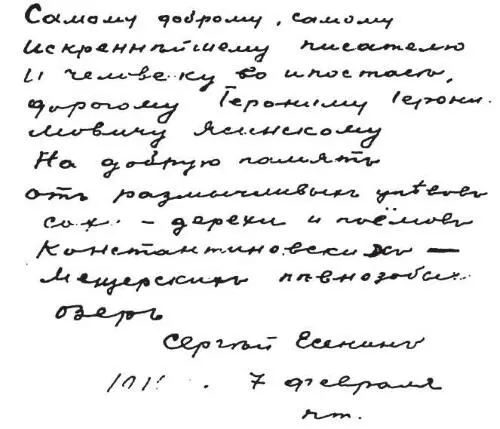

Сдерживая свой диалектический пыл в стихотворениях "Радуницы”, молодой поэт вдоволь поупражнялся в стилизации лексикона Ивана-царевича, даря первую книгу коллегам-литераторам. И. Ясинскому, к примеру, "Радуница” была вручена "на добрую память от размычливых упевов сохи-дерехи и поемов Константиновских-Мещёрских певнозобых озер” [272]; Н. Венгрову – "от ипостаси сохи-дерехи” [273]; М. Горькому – "от баяшника соломенных суёмов” [274]; Н. Котляревскому – "от росейского парня” [275]; Я. Сакеру – "от баяшника соломенных суёмов за подсовки в бока, которые дороже многих приятных, но только слов” [276]; Д. Философову – "за доброе напутное слово от баяшника соломенных суёмов” [277]; Е. Замятину – "Баяшнику, словомолитвенному <���…> с поклоном и лютой верой” [278]. В последнем из приведенных инскриптов находим забавный след усвоения уроков недавнего есенинского учителя: "с любовью и верой лютой”, как мы помним, вручил начинающему Есенину свою книгу стихов "Четырнадцатый год” Сергей Городецкий.

Дарственная надпись С. Есенина на книге “Радуница”, адресованная И. Ясинскому

Петроград. 7 февраля 1916

"Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других” – так Есенин резюмировал критические отклики на "Радуницу” в автобиографии 1923 года [279]. Но это резюме не отражает всей полноты картины. Действительно, положительные рецензии в газетах и журналах преобладали. П. Сакулин: "В Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина” [280]; С. Парнок: мир образов "Радуницы” "подлинен, а не изготовлен в театральной костюмерной” [281]; З. Бухарова: Есенин – "лирик и художник родного быта” [282].

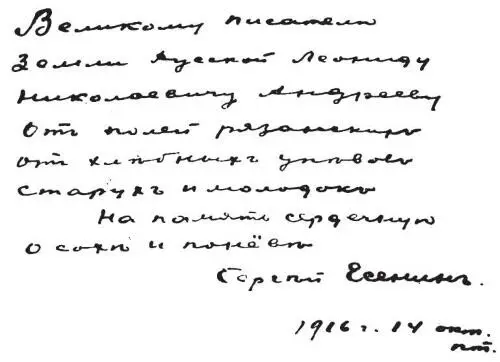

Дарственная надпись С. Есенина на книге “Радуница”, подаренной Л. Андрееву Петроград. 14 октября 1916

Однако доброжелательные отзывы на "Радуницу” соседствовали в прессе с резко отрицательными. Среди них особо выделяется рецензия вечного обидчика молодых стихотворцев Николая Лернера, обвинившего Есенина и Клюева в сознательной и безвкусной стилизации "родной речи”: "Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить "стиль рюсс”, показать "национальное лицо” <���…> Есенин не решается сказать: "слушают ракиты”. Помилуйте: что тут народного? А вот "слухают ракиты” – это самое нутро народности и есть. "Хоровод”– это выйдет чуть не по-немецки, другое дело "корогод”, квинтэссенция деревенского духа <���…> Оба щеголяют "народными” словами, как военный писарь "заграничными”, и обоих можно рекомендовать любознательным людям для упражнения в переводах с “народного” на русский” [283]. Когда автору “Радуницы” сделали похожий упрек на собрании у И. Ясинского, он “сослался на словарь Владимира Даля, где слово “корогод” в значении “хоровод” действительно можно найти” [284]. Не в этом ли словаре, повторимся, Есенин, вслед за С. М. Городецким и А. Н. Толстым, нашел и многие другие “народные” слова для своих стихотворений? [285]

Резко негативно оценил “Радуницу” один из прежних есенинских приятелей Георгий Иванов. В своем отклике на книгу он злопамятно припомнил Есенину его старательное ученичество у символистов. По мнению Иванова, в стихотворениях “Радуницы” крестьянский поэт прошел “курс модернизма, тот поверхностный и несложный курс, который начинается перелистыванием “Чтеца-декламатора” и заканчивается усердным чтением “Весов” и “Золотого руна”. Чтением, когда все восхищает, принимается на веру, и все усваивается как непреложная истина” [286].

Пятого февраля в зале Товарищества гражданских инженеров состоялся вечер “Новой студии” с участием Клюева и Есенина. Нешуточное раздражение по отношению к обоим “стилизаторам”, которое назрело у петроградской рафинированной публики к этому времени [287], прорвалось в газетных отчетах. “…Их искание выразилось, главным образом, в искании… бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной”, – издевался Н. Шебуев в легкомысленном “Обозрении театров” [288]. В иной тональности, но, по сути, сходно оценил выступление Есенина и Клюева наблюдатель из консервативного “Нового времени”: “Поэты-“новонародники” гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддевках и шароварах, в цветных сапогах, со своими верификационными вывертами, уснащенными якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей искренней простотой чувства и ясностью образов” [289].

В недалеком будущем такие упреки Клюеву и Есенину превратятся в общее место разносных статей об их поэзии. По указанным выше причинам эти упреки очень часто будут обряжены в “одежные” метафоры и сравнения. “Их творчество от подлинно народного творчества отличается так же резко, как опереточный мужичок в шелковой рубахе и плисовых шароварах отличается от настоящего мужика в рваной сермяге и с изуродованными работой руками, – обличал Клюева и Есенина Д. Семеновский. – Их стихи – утрированный лубок, пряник в сусальном золоте” [290]. “Среди представителей литературной богемы появилась новая разновидность – “народные поэты””, – саркастически сопоставлял далековатые понятия “богема” и “народ” Б. Никонов [291]. Сравним это высказывание с впечатлениями Я. Мечиславской, впервые увидевшей Есенина на одном из выступлений зимой 1916 года. Ей запомнился “голубоглазый, златокудрый паренек, одетый в псевдорусском стиле, в бархатных брюках, в вышитой шелковой рубашке… Нам <���с подругой> не понравился его пейзанский вид” [292].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: