Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После возвращения в Петроград приключения сменяются тихой семейной идиллией на фоне революции: Есенина, “тогда еще не избалованного чудесами, восхищала эта неприхотливая романтика и тешило право на простые слова: “У меня есть жена””. При этом в семейной повадке Есенина было нечто демонстративное: он с удовольствием играет в ““избяного хозяина” и главу своего очага”, распоряжается с нажимом (“Почему самовар не готов?”; “Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?”; “Ну, налей ему еще!” – В. Чернявский [531]). “Я, брат, жену люблю”, – с гордостью заявляет он П. Орешину [532]. Однако покой и уют оказываются иллюзорными.

“Первые ссоры были навеяны поэзией, – передает Т. Есенина рассказы матери. – Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок – “Я бросил в ночь заветное кольцо”) и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: “Какие же мы были дураки!”). Но по мере того как они ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения” [533].

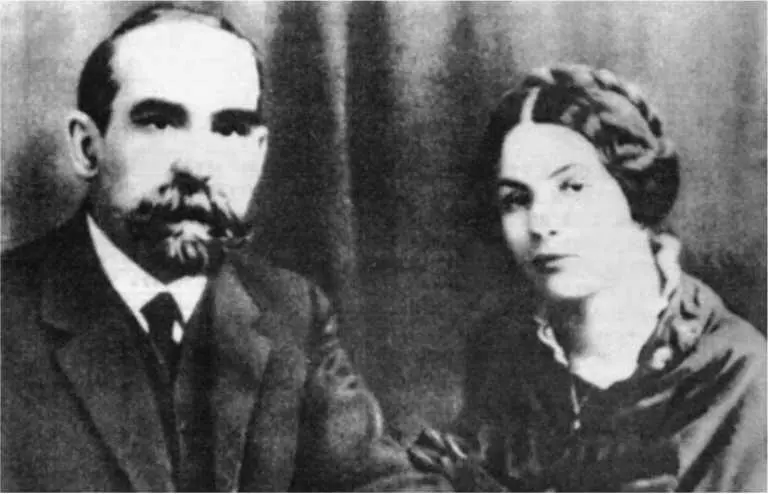

Зинаида Райх с отцом Николаем Андреевичем. Орел. 1910-е

Однако вскоре странное, противоречивое чувство к Райх разбудило другого Есенина – мрачного, подозрительного, с тяжелым нравом. Со временем все больше давала о себе знать есенинская “темная кровь”: так и не развившаяся любовь подчас переходила в ненависть. Об одной из жестоких домашних сцен Райх позже расскажет дочери:

“Он поднялся ей навстречу. Чужое лицо – такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова – она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол – не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: “Подарки от любовников принимаешь?!” Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение – не могла ни говорить, ни двигаться.

Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно” (Т. Есенина) [534].

Впервые именно с Райх Есенин открыл в себе зверя. “Я двух женщин бил, – говорил он несколько лет спустя Г. Бениславской, – Зинаиду и Изадору [535], и не мог иначе, для меня любовь – это страшное мучение, это так мучительно. Я тогда ничего не помню…” [536]Что за чувство поэт называет мучительной любовью? Голую ревность, приступы собственнического самодурства – и вместе с тем яростное раздражение от чрезмерной близости чужого, в сущности, человека. Все это Есенину еще предстоит с годами узнать в себе, а пока, на Литейном, темная сторона его натуры еще только едва угадывалась в первых “изломах и вспышках” [537].

Ритм семейной драмы – расставаний, чередующихся с попытками возобновления отношений, – прослеживается по плану (увы, так и не написанных) воспоминаний, набросанному Райх. Легко догадаться, что скрывается за скупой строкой:

“Москва – письмо, Москва с С<���ергеем>” [538]: московской весной 1918 года супруги впервые расстались, и Райх уехала в Орел (там у нее и родилась дочь Татьяна). “Москва с Сергеем” означает конец прежних отношений (“С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни” – Т. Есенина [539]), о чем, по-видимому, могло бы поведать упомянутое письмо. На продолжение драмы в письмах указывает запись № 15: “Зима в Орле, письмо к С<���ергею>”, а следующие – на ее кульминацию и исход: “Встреча в 1919 году, “друг”” (то есть уже только друг, больше не супруг); “Осень 1920 г<���ода>, зима 1920 года (частые встречи). Параллели не скрещиваются” [540].

Инициатором разрыва станет, конечно, сам Есенин. Он будет скрываться от Райх, оскорблять ее явным пренебрежением и в конечном счете обратится к Мариенгофу с “дружеской” просьбой:

Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:

– Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг?

– Чего болтаешь?

– А вот чего… Не могу я с Зинаидой жить… Вот тебе слово, не могу… Говорил ей – понимать не хочет… Не уйдет, и всё… ни за что не уйдет… Вбила себе в голову: “Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу…” Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня другая женщина.

– Что ты, Сережа… Как можно! – Друг ты мне или не друг?.. Вот… А из петли меня вынуть не хочешь… Петля мне ее любовь… [541]

Зинаида Райх и ее дети от брака с Сергеем Есениным: Татьяна (справа) и Константин Фотография М. С. Наппельбаума. 1920-е

Гораздо милее станет ему Райх после ее второго замужества – тогда-то он и предастся “правде мечты”. В “Письме к женщине” (1924) поэт даст понять, что не он бросил жену, а она его:

Вы говорили:

Нам пора расстаться… —

что он любил и любит, а сам при этом “ни капельки не нужен ей”:

Любимая!

Меня вы не любили.

Как и в случае с Кашиной, Есенину понадобится миф об утраченном счастье, чтобы было о чем сожалеть, на что оглядываться в пронзительных элегиях и поэмах.

С 1918 года и до конца жизни он так и остался бездомным. “Я Есенина видел много раз, – писал В. Шкловский, – и всегда он был не у себя дома” [542]. “Он мог нестись, как метеор, сквозь квартиры, улицы, общественные места, – вспоминал С. Спасский. – И всегда за ним следовал хвост людей, увлеченных его движением” [543]. Обратного пути у Есенина уже не было.

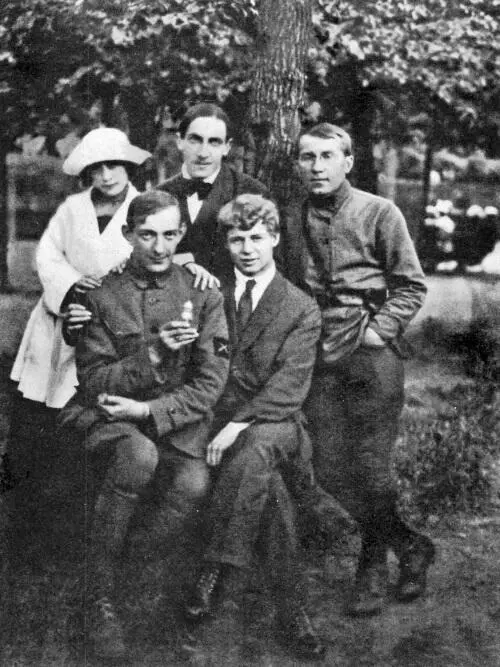

Фанни Шерешевская, Анатолий Мариенгоф, Иван Грузинов (стоят, слева направо), Вадим Шершеневич и Сергей Есенин (сидят, слева направо) 1924 (?)

Глава седьмая

Приключения имажиниста (1919–1922)

Почему Есенин стал имажинистом? Одни считали – случайно, сгоряча: “Есенин любил драки; и как в гимназии “греки” дрались с “персами”, так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами” (И. Эренбург) [544]. Другие утверждали – по ошибке, запутавшись и растерявшись: “Загнанный отсутствием классовой установки, потерявший пути <���…> попавший в антиобщественную, узкописательскую богемную среду <���…> Есенин переживал новую тяжкую угарную болезнь, мучительнейший провал своей жизни…” (В. Киршон) [545]; “Он увидел и отметил себе гибель дедовской старины, но он слишком любил ее, он искал путь-дорогу к новому Китежу, но попал в чарусу. Она жадно и быстро поглотила его” (А. Воронский) [546]. По мнению третьих, Есенин просто стал жертвой обмана: “Он поверил в <���…> серьезность и значительность” имажинизма “и дал себя затянуть в сектантство, кружковщину, кофейщину, короче, на “Зеленую улицу”, где семью цветами радуги расцветают Хлестаковы от Парнаса и чахнет истинный лиризм” (А. Ветлугин) [547]; “…Есенина затащили в имажинизм, как затаскивают в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача” (В. Ходасевич) [548]. Из этих версий в итоге складывается миф о “страдательном” Есенине (“загнанный”, “дал себя затянуть”, “затащили”) и имажинистах – то ли хищниках, то ли паразитах (“поглотили”, “питались за счет его имени”). В известной статье Б. Лавренева “Казненный дегенератами” миф доведен до карикатуры: с одной стороны – “ситцевый деревенский мальчик”, заблудившийся в дебрях города, с другой – поймавшие его “литературные шантажисты”, “литературные сутенеры”, “палачи и убийцы” [549].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: