Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И наконец, на праздновании Нового, 1921 года в Политехническом “четыре великих поэта” довели ритуал общности до полной пластичности и наглядности:

“В левой стороне сцены поставили длинный стол. Взгромоздились на него вчетвером, обхватили друг друга руками. Каждый выкрикивал четверостишие, одно сильнее другого по похабщине, после чего, раскачиваясь из стороны в сторону, хором произносили одну и ту же фразу: “Мы 4 1/2 величайших в мире поэта…” Присутствующие в зале аплодировали, и смеялись, и свистели. Слышались выкрики:

– Браво! Молодцы! Еще, еще!

– Долой хулиганов!

Творилось невообразимое” (П. Шаталов) [621].

Как и у мушкетеров, у каждого в квартете “образоносцев” была своя роль. Сами члены “ордена” и их современники охотно играли в уподобления – с породами лошадей (Мариенгофа сравнивали с охотничьей лошадью Гунтер, Шершеневича – со спортивной Орловской, Есенина – с хозяйственной Вяткой [622]) или с музыкальными инструментами: “В оркестре имажинизма Есенин играет роль трубы, Анатолий – виолончели”, Кусиков “взял себе скрипичное ремесло” [623].

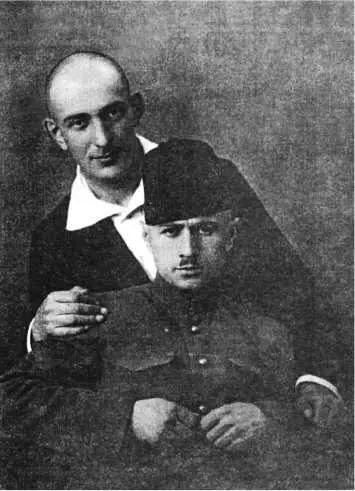

Вадим Шершеневич и Александр Кусиков Конец 1910-х

Однако распределение ролей было необходимо не только для игры, но и для успешной охоты за славой.

Мариенгоф играл роль всероссийского денди. “…Анатолий любил хорошо одеваться, – вспоминает М. Ройзман, – и <���…> шил себе костюм, шубу у дорогого, лучшего портного Москвы Деллоса…” [624]

“Уайльдовский” жест [625]производил особенный эффект на фоне послереволюционной разрухи – облик Мариенгофа завораживал и запоминался надолго [626], а его “бердслеевский профиль” [627]словно просился в стилизованный портрет. “Четкий рисунок лица. Боттичеллевский, – так изображает Мариенгофа Б. Глубоковский, тот самый, что отобрал перстень у

Хлебникова. – Узкие руки. Подаст и отдернет. Острый подбородок. Стальные глаза, в которых купаются блики электрических ламп. Не говорит, а выговаривает. Мыслит броско.

И хихикают идиоты:

– Фат!

Ну как не фат – смотрите, дорожка пробора, как линия образцовой железной дороги. Волосок к волоску. И почему, гражданин, вы не носите траур на ногтях? Не по кому? Ах, простите. Улыбается. Рот – алое “О”. – Идиоты! Снобы! Или глаз нет? Или только и видите, что пиджак от Деллоса?” [628]

Шершеневич был записным имажинистским оратором и теоретиком. В послереволюционных литературных баталиях он выделялся как снайпер (который “вел пламенный обстрел, поражая противников картечью своих остроумных, но неизменно вежливых фраз” – Г. Окский [629]) и фехтовальщик (Мариенгоф: “Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто <���…> нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору…” [630]). Действительно, “имажинистский Цицерон” [631]был опытным и прекрасно вооруженным полемистом; он воздействовал на публику и “глоткой”, “крепко поставленным голосом”, “перекрывающим” любой шум в аудитории [632], и испытанными риторическими приемами, и внезапными остроумными выпадами: “…Но ка-а-ак говорит!” [633]; “Вышел и заговорил. Любит не слово, а фразу. Его образы цепки, как и его остроты. Говорит, говорит – и ищет лукавым взглядом свежей мысли и новой остроты. Оглушительный смех” (Б. Глубоковский) [634]; “Шершеневич, Шершеневич, – это когда аудитория, смешки, остроты, шуточки, цветы и целый выводок девиц” [635].

Что касается Кусикова, то он отличался невероятной ловкостью в различного рода авантюрах и (воспользуемся выражением из “Трех мушкетеров”) “даром интриги”; его усилиями имажинистский роман становился плутовским. “Придворный шарманщик” имажинизма (по определению В. Шершеневича) [636]был как рыба в воде в закулисном литературном быту: он “мог пролезть куда угодно”, “умел ладить со всеми, когда хотел”, и “был въедлив до необычайности” [637].

Есенину были не чужды все перечисленные амплуа. Он легко и талантливо перенял у Мариенгофа повадку франта, с ходу освоив аристократическую элегантность и утонченную непринужденность стиля [638](Л. Никулин: “…такое умение с изящной небрежностью носить городской костюм я видел еще у одного человека, вышедшего из народных низов, – у Шаляпина” [639]). Но не столько естественность повадки привлекала окружающих в Есенине, сколько театральная условность: его переодевания и игра с костюмами превращали бытовое событие в спектакль. “Денди, денди с головы до ног, и по внешности и по манерам! – делится своими первыми впечатлениями от Есенина-имажиниста П. Зайцев. – Живая иллюстрация к романам Бальзака. Жорж Санд! <���…> Люсьен Рюбампре из “Утраченных иллюзий”. Откуда и кто он такой?

На нем дорогой, прекрасно сшитый костюм, элегантное пальто на шелковой подкладке, продуманно небрежно перекинутое через руку, в другой руке цветные лайковые перчатки. Серая фетровая шляпа, лакированные туфли, тонкий, едва уловимый аромат дорогих заграничных духов <���…> Художники, графики, хватайте скорее карандаш и рисуйте: перед вами редчайшая натура” [640].

Смена поддевки на европейский костюм [641]знаменовала для поэта начало нового жизненного и творческого этапа. В стремительности этого переодевания было даже что-то комическое; есенинский облик забавно двоился, новый образ денди накладывался на прежний образ пасторального отрока. Именно это подмечает и вышучивает В. Хлебников в своем стихотворении “Москвы колымага…”, опубликованном в имажинистском сборнике “Харчевня зорь” (1920):

Москвы колымага,

В ней два имаго.

Голгофа Мариенгофа.

Город распорот.

Воскресение Есенина.

Господи, отелись

В шубе из лис!

На игру Мариенгофа и Есенина, с их издевательски-пародийным посвящением Хлебникова в Председатели Земного Шара, тот ответил своей игрой – хитрой стихотворной загадкой, язвительно сталкивающей имажинистские понятия, образы и цитаты. “Имаго” в этом стихотворении – это не только “образы” и “образоносцы”, но также зоологический термин, означающий окончательную стадию развития насекомых. Соответственно, “воскресение Есенина” и “Господи, отелись” (цитата из есенинского “Преображения”) переосмысляются как рождение профанного образа (денди) из “куколки” сакрального (богоборца и пророка). Итог последней строки, сводящийся к бытовой “шубе из лис”, до смешного противоречит вселенскому, всемирно-историческому размаху намерений и обещаний [642]. Через несколько лет хлебниковское “отелись” подхватит и доведет до карикатуры Маяковский (“Юбилейное”: “Смех! / Коровою / в перчатках лаечных”).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: