Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сами же футуристы третировали одних членов новой “секты” как досадную родню, расхищающую не ею нажитое наследство (“горе-подражателей” [872]), а других – как отступников и перебежчиков. Эти метафорические оттенки чуждости и родства сфокусировались в презрительной кличке, которой Маяковский и его соратники заклеймили имажинистов, – “эгофутурня” [873]. Еще с дореволюционных времен к репутации некоторых из видных “рыцарей образа” приклеились ярлыки футуристических эпиграмм. Так, выдав экспромтом пародию на Р. Ивнева, в то время (1914) эгофутуриста, Маяковский как будто одернул – знай свое место! – зарвавшееся маленькое “я” (“эго”), не подкрепленное “футуристическим” голосом и темпераментом. Стихотворение Ивнева, следующее распространенной тогда схеме, с образа России перескакивало на “поэтическую личность”:

Каждый год проезжаю я мимо

Деревень и полей России.

На лице остатки от грима,

И манжеты у меня кружевные.

На станциях выхожу из вагона

И лорнирую неизвестную местность,

И со мной всегдашняя бонна,

Будущая известность.

“И вот однажды, – вспоминает В. Пяст, – после того как в девятый или в десятый раз продекламировал Рюрик Ивнев про свою грядущую бонну, – внезапно на его место встал не кто иной, как <���…> огромный Маяковский, – и, стараясь подражать могучим своим басом задушевному тенорку говорившего перед ним, произнес:

А с лица и остатки грима

Быстро смоют потоки ливнев…

А известность – промчится мимо, —

Оттого что я – только Ивнев…” [874]

В том же году (март 1914) в Шершеневича, тогда “маяковиста” [875], выстрелили эпиграммой с другого фланга футуристического движения – со стороны враждебной Маяковскому “Центрифуги”. Двумя строками: “Пусть не пугает Володя в кофте / И компилятор ловкий. Узнайте, кто!” [876]– К. Большаков прямо обвинил Шершеневича в подражательности и намеком – в низкопоклонстве перед Маяковским. Позже “Володя”, уже избавившийся от “кофты”, припомнит эти обвинения и использует их в словесных баталиях с изменившим ему адъютантом.

Что останется от имажинизма, если вычесть из него футуризм? – риторически вопрошали на рубеже 1910-1920-х годов свидетели и участники тогдашних литературных боев. В. Степанова считала, что “командоры” не придумали ничего нового – кроме самого названия школы.

“Удивительно, какая наглость, – записала художница в своем дневнике после одного из имажинистских вечеров 1919 года, – драть у того же Маяковского и говорить, что он ничто, сломанная иголка, и дерет у Уитмена, который тоже ничто.

Вообще из породы наглых имажинисты, и если бы не слово “имажинизм”, то, конечно, они были бы самого дешевого сорта.

О футуризме имажинисты выражаются так: футуризм – корабль, разбившийся о рифы; и когда они, имажинисты, побежали спасать находившихся там людей, то корабль оказался пустым, и даже скрепы были чужие! А сами, провозгласив слово “имаж”, остальное берут – часть у футуризма, часть у Северянина, читают нараспев под Маяковского и Северянина, а Мариенгоф – под декадентов, à lа Оскар Уайльд.

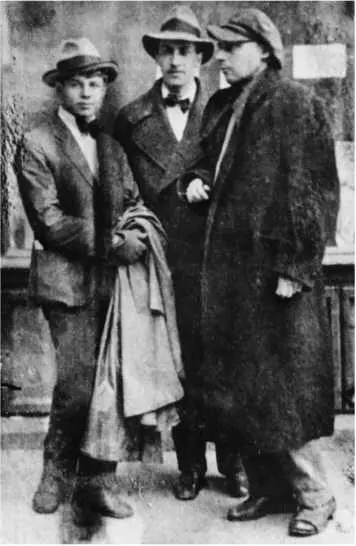

Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Велимир Хлебников

Харьков. 1920

Имажинизм я объясняю просто: Шершеневич захотел вылезти, набрал себе мальчуганов, чтобы не связываться с Маяковским, перед которым он, конечно, погибает” [877].

Через два года Е. Замятин вынес “ордену” тот же, по сути, вердикт: если трюки с выпячиванием образа и могли помочь “юрким” имажинистским авторам “вылезти”, то уж освободиться от влияния “наиюрчайших” футуристов им было не дано: “Лошадизм московских имажинистов – слишком явно придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить – им не перепахнуть и не перевопить Маяковского” [878]. В 1924 году Ю. Тынянов подвел итог: имажинисты “не были ни новы, ни самостоятельны, да и существовали ли – неизвестно” [879].

Уничижительные эпитеты в отношении “командоров” несправедливы: все они были талантливы – от Кусикова, лучшего из есенинских эпигонов, до Шершеневича, не просто “ловкого”, но поистине выдающегося “компилятора”. И все же совсем избавиться от клейма эпигонов и компиляторов, выйти из-под власти футуристической “чугунной тени” ни Мариенгофу, ни Шершеневичу так и не удалось (как Кусикову не удалось вырваться из есенинского плена). Именно на эту непреодолимую печать вторичности и указывал Есенин, рассуждая о судьбе Шершеневича (и “ордена” в целом): “Вадим умный! Очень умный! И талантливый! Понимаешь? С ним всегда интересно! Я даже думаю так: все дело в том, что ему не повезло. Мне повезло, а ему нет. Понимаешь? Себя не нашел! Ну, а раз не нашел… Я его очень люблю, Вадима!” [880]

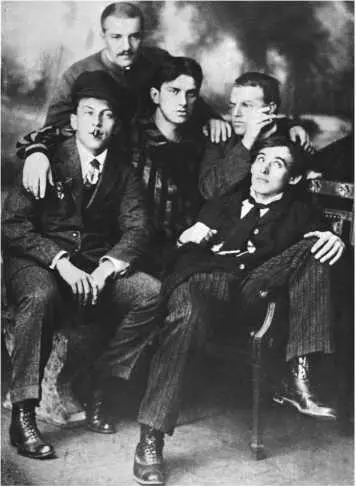

Бенедикт Лившиц, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых. 1912

“Образоносцы” не нашли себя – то есть, если воспользоваться тыняновской шуткой, пришли к столу, когда обед был съеден [881]. Неслучайно даже программное шершеневичевское стихотворение, с программным названием “Принцип примитивного имажинизма” [882], до обидного напоминает “Облако в штанах” Маяковского и “Вокзал” Пастернака [883]. Это лишний раз указывает на роковое “невезение” имажинистов: за что ни схватятся они в своей погоне за новизной, все, оказывается, – уже было.

Лозунги из мариенгофовских манифестов: “современная ритмика образов”, мотивированная “кинематографической быстротой переживаний” [884], образ как “кратчайшее расстояние с наивысшей скоростью”? [885] Уже было. Еще Маринетти в “Техническом манифесте футуристической литературы” (1912) проповедовал “беспроволочное воображение” (“l’immagi-nazione senza fili”), “телеграфические образы” (“immagini telegrafiche”) и “конденсированные метафоры” (“metafore condensate”) [886]. “Кратчайшим расстоянием” имажинистского образа было расстояние до футуристических образцов, на что остроумно указывал В. Шкловский:

Нужен новый мир, а в старом мире Маяковского уже завелись дачники: это имажинисты <���…>

У Маяковского – мне говорил об этом Хлебников, хваля Владимира, – образы косолапые, неполно совпадающие, они дают шум, переключают. Его метафоры противоречивы, в его стихах струи разного нагрева.

Уже жил Шершеневич, обрадованный тем, что вещи бывают сходны, ассоциативная связь по сходству уже объявлялась отмычкой, открывающей двери искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: