Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография

- Название:Сергей Есенин. Биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Сергей Есенин. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

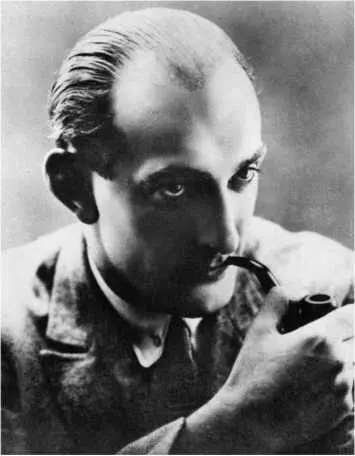

Вадим Шершеневич. 1920-е

Есенин хорошо знал об опасностях, угрожавших его стихам. Поэт боялся, что его манера станет слишком гладкой, слишком легкой, слишком благозвучной – тогда он не сможет удивлять публику. Еще больше его пугала перспектива завязнуть в стилизации – тогда публика перестанет ему верить. Имажинисты помогли Есенину счастливо избежать этого.

Благодаря влиянию друзей поэт завел в своих стихах те самые “острые углы”, которые он так порицал у Маяковского. Резкие, дисгармонические образы, во многом навеянные имажинистами, усложнили есенинскую поэтику и придали ей увлекательный драматизм. С 1919 года в стихах и поэмах русского Орфея развернулась борьба песенного лада и скрежещущего диссонанса.

Так, первая имажинистская поэма Есенина “Кобыльи корабли” начинается с пугающей инверсии столь привычных для поэта природных образов: корабли, плывущие в страну грядущего, – это “рваные животы кобыл”, “черные паруса воронов”; лазурь становится хищной (“не просунет когтей лазурь”) [1046], небо – больным (“из пургового кашля-смрада”), заря – разрушительной (“это грабли зари по пущам”), сад – превращается в кладбище (“черепов златохвойный сад”); как в авангардной живописи, в стихотворении разворачивается композиция из органов, смещенных со своих мест или отделившихся от тела (“Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего”; “Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист”; “Посмотрите: у женщин третий / Вылупляется глаз из пупа”). Однако в последней части мерный ритм анапеста: “Буду петь, буду петь, буду петь” – сменяет диссонансы дольника, “крестьянские” метафоры стилистически сглаживаются и закругляются (“яблоко радости”, “сад зари”, “серпы стихов”, “солнце-куст”); лад восстанавливается.

“Не черным вороном, а касаткой степной глядит у этого озорника каждая песня…” – настаивал В. Львов-Рогачевский [1047]; не совсем так: во многих его песнях “касатка степная” борется с “черным вороном”. У Есенина-имажиниста искали и находили “искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов” [1048]. Но именно в этом и состояла цель хитрого есенинского приема: заставить читателя (слушателя) переживать конфликт “песенного лиризма” с “чехардой образов” и насладиться победой “песенного лиризма”. Так, в стихотворении “Мир таинственный, мир мой древний…” (1921) полногласный, песенный анапест (“Стынет поле в тоске волоокой…”) перебивается дольником: “…Телеграфными столбами давясь”, в результате чего действительно возникает впечатление прерывистой, задыхающейся речи (“строка “подавилась”” [1049]). А стих “И расшатываться и пропадать” – убеждает читателя (слушателя) в своей искренности расшатанным размером. Но в конце стихотворения все равно торжествует песенная гармония – и тематически (обещание блоковского “того берега”, на котором “пропоют” “песню отмщенья за гибель”), и лексически (высокий слог: “отмщенья”, “гибель”, “пропоют”), и риторически (утешительная интонация уступки: “пускай – все же”), и формально (апофеоз “поющего” анапеста).

В отличие от Клюева и старших “скифов”, имажинисты не учили Есенина уму-разуму, а вдохновляли его. В его прежних стихотворениях деревня воспринималась как удачная стилизация; лирический герой, крестьянин, – как маска; религиозные мотивы – как красочные фигуры речи. И вот читатели привыкли сначала к пастушку с иноком, а затем к крестьянскому пророку, стали неощутимыми сначала деревенские идиллии, а затем деревенские утопии. Стратегически невыгодным для Есенина оказалось и расширение деревни до масштабов вселенной в его революционных поэмах (органичное для Клюева): в космическом пространстве ему угрожала опасность стать спутником Маяковского; и так уже есенинские гиперболы (“До Египта раскорячу ноги…” [1050]; “…Бросаю, в небо свесясь, / Из голенища нож” [1051]) выглядели цитатами из “Облака в штанах”.

Что было делать? Общение с имажинистами, совмещавшими ранний советский нигилизм и поздний декаданс [1052], навело Есенина на замечательную идею – перевести свои излюбленные темы в область “минус-отрица-тельных величин” (так А. Крученых определил есенинский тематизм [1053]). То есть: писать о деревне, которой нет или скоро не будет, о вере, которая потеряна, от имени крестьянина, ушедшего в город, блудного сына села, “последнего поэта деревни”.

Это позволило поэту высвободить в себе мощную стихию тоски. “Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция, – писал Ю. Тынянов, – вот на что опирается Есенин. Все поэтическое дело Есенина – это непрерывное искание украшений для этой голой эмоции” [1054]. Но прав ли Тынянов, утверждая, что “голая эмоция” определяет всю поэтическую биографию поэта – от ранних стихов (““светлого инока” в клюевской скуфейке”) до имажинизма (“похабника и скандалиста”)? [1055]Нет: до 1919 года “украшения” заслоняли “исконную эмоцию”, стилизация подавляла ее, не давала ей свободного порыва; только имажинистский поворот к элегии, к плачу о том, чего или кого больше нет, открыл шлюзы для сильного эмоционального потока. В некотором смысле прав Крученых: не для Есенина, но для его стихов – “чем хуже, тем лучше” [1056].

Есенин “из тоски делал программу, из душевного смятения – литературную школу” [1057]. Ключом к этой программе, обновившей его стихи, его коренную связь с литературной традицией и фольклором, можно считать строки из стихотворения “Хулиган”:

Русь моя! Деревянная Русь!

Я один твой певец и глашатай.

Звериных стихов моих грусть

Я кормил резедой и мятой.

“Резеда и мята” символизируют здесь “самое драгоценное” в есенинском даре – способность схватить “образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской”, передать его “с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве” [1058]. Инстинктивное чувство родной природы, детская, бессознательная любовь к родине когда-то породили старую есенинскую тему: пасторальной нищеты, убогого рая (“деревянная Русь”, “резеда и мята”). Теперь же пришло время “выкормить” этими “корешками” зверя, которого Есенин всегда в себе знал, но до поры не будил, – зверя тоски.

Стихия тоски, в самых разнообразных ее оттенках и переливах, отныне наполняет есенинские стихотворения. Здесь и тихая, светлая грусть: “Не жалею, не зову, не плачу…” И жалость к себе: “Скоро мне без листвы холодеть, / Звоном звезд насыпая уши”. И смутная грусть, душевное томление: “Душа грустит о небесах, / Она не здешних нив жилица”. И веселый надрыв: “Я всего лишь уличный повеса, / Улыбающийся встречным лицам”. И звериная ярость, переходящая в манию преследования и как бы предсказывающая Высоцкого: “…Так охотники травят волка, / Зажимая в кольцо облав”. И бессмысленная скука, переходящая в бред: “В черной луже продрогший фонарь / Отражает безгубую голову”. И безнадежное отчаяние: “Я такой же, как вы, пропащий, / Мне теперь не уйти назад”. И то, что Крученых обозначил как “Todestrieb” [1059], влечение к смерти: “Скоро, скоро часы деревянные / Прохрипят мой двенадцатый час”. И наконец, черная меланхолия, выраженная в “тоскливо-висельной форме” [1060]: “…Чтоб не видеть в лицо роковое, / Чтоб подумать на миг об ином”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: