Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«До последних дней своей жизни он не переставал работать над единой теорией поля. Он не страшился смерти. Больше всего его огорчала мысль, что он уйдет из жизни, не доведя своей теории до конца».

Из воспоминаний академика, отца «советской физики» А. Ф. Иоффе

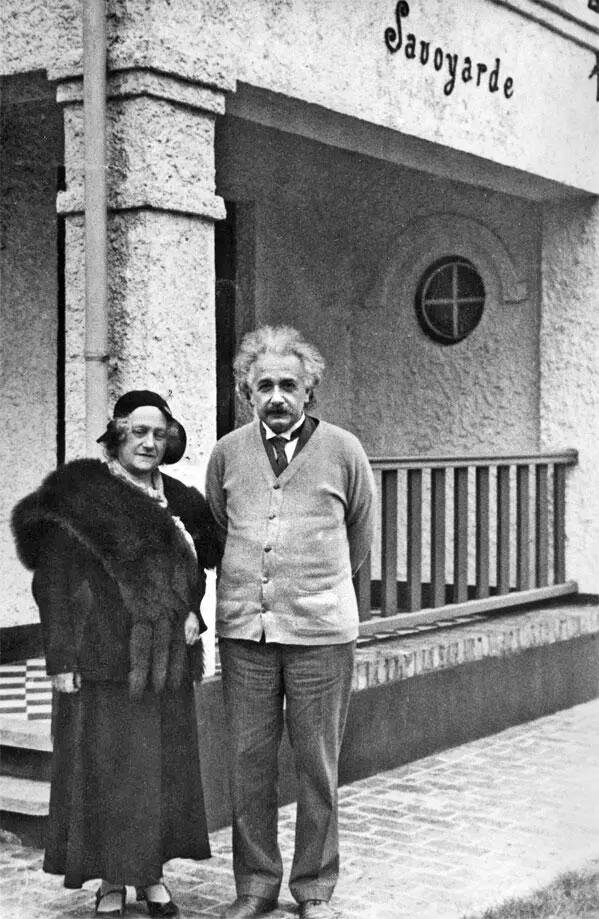

Эльза и Альберт Эйнштейн у виллы «Савояр» в Бельгии, где они дожидались разрешения выехать в Америку. 1933 г.

Данная теория ставила своей задачей описать все известные физические феномены на основе единого первичного поля, под которым понималась некая динамическая физическая величина. Таким образом, единая теория поля в рамках общего универсального подхода описывает все многообразие свойств элементарных частиц и их взаимодействий. Построение такой теории является основной задачей фундаментальной физики.

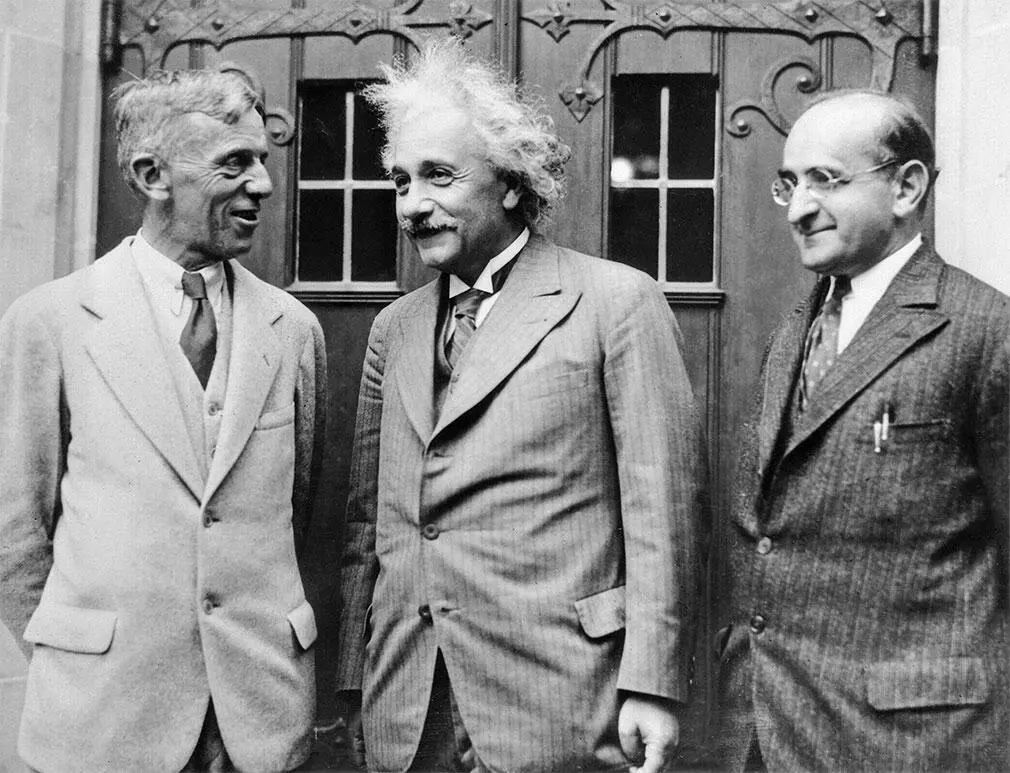

Эйнштейн разговаривает с профессорами из Принстона. Октябрь 1933 г.

Получается, что это «теория всего», то есть она находит и обладает ключом от всех дверей!

Поясняя этот вывод, в своей работе «Наука и Бог» Эйнштейн напишет: «Если говорить о том, что вдохновляет современные научные исследования, то я считаю, что в области науки все наиболее тонкие идеи берут свое начало из глубоко религиозного чувства и что без него эти идеи не были бы столь плодотворными».

В то время, когда мир стоял на пороге самой ужасной и кровопролитной войны за всю историю человечества, эти мысли казались абсолютным безумием, как и тот мир, в котором они были произнесены.

Трудно быть богом

Идея персонифицированного Бога совершенно чужда мне и кажется даже наивной.

Альберт ЭйнштейнВ 1940 году Альберт Эйнштейн написал: «Только церковь была категорически против пропаганды Гитлера. Я никогда не имел особого интереса к церкви, но теперь я чувствую большую привязанность и восхищение, потому что церковь в одиночку имела мужество и упорство настоять на разумной истине и нравственной свободе. Я вынужден признать, что то, что я однажды презирал, теперь безоговорочно хвалю».

Эти слова нобелевского лауреата вызывают двойственное впечатление, оставляют больше вопросов, чем ответов.

Почему отношение к религии и церкви изначально у Альберта Эйнштейна было столь однозначно негативным?

Рассказывая о детстве ученого, мы упомянули о некоем экзистенциальном кризисе двенадцатилетнего Эйнштейна, после которого он разочаровался в религии. Как тогда показалось юному богоискателю, он прочитал все книги на данную тему и ничего, кроме обмана и дешевых чудес, там не нашел. Причем, что интересно, это касалось как иудаизма, так и христианства.

Альберт Эйнштейн отмечал, что рос в нерелигиозной семье, хотя в повседневной жизни семьи Германа и Паулины Эйнштейн определенные черты иудейского обряда, несомненно, были. В первую очередь это проявлялось в воспитании детей, в главенствующей роли матери, в жесткой организации быта, в котором все было подчинено соблюдению установок и правил, передающихся по наследству с запретом подвергать их сомнению или ослушанию.

Может быть, именно по этой причине юный Эйнштейн увлекся классическим иудаизмом, пытаясь самостоятельно вникнуть в учение и убедиться в том, что в этой религии куда больше свободы и творчества, нежели в ежедневных окриках суровых воспитателей. Штудируя Талмуд и Тору, он даже принялся писать духовные стихи наподобие псалмов и распевать их.

О реакции родителей на эти опыты нам ничего не известно.

Вполне возможно, что мальчик воображал себя неким библейским персонажем, фантазия его разыгрывалась, герои Ветхого Завета оживали, но в конце концов все упиралось в строгое соблюдение вероучительного регламента (то, что в христианстве называется чинопоследованием), чего Альберт категорически не терпел.

И в результате: «Для меня иудаизм, как и все другие религии, – это воплощение самых ребяческих суеверий. А еврейский народ, который я счастлив представлять, с менталитетом которого я ощущаю глубокое родство, не имеет для меня каких-то иных качеств, отличающих его ото всех других народов <���…> слово «бог» [так в оригинале. – Прим. автора . ] для меня всего лишь проявление и продукт человеческих слабостей, а Библия – свод почтенных, но все же примитивных легенд, к тому же довольно ребяческих. Никакая, даже самая изощренная интерпретация не сможет этого изменить».

Так Эйнштейн напишет годы спустя.

Примечателен часто повторяющийся эпитет «ребяческий». То есть уже в юные годы он осознавал себя взрослым и рассудительным человеком, стоящим как бы над детскими благоглупостями, способным осмыслить и оценить многовековую мудрость иудаизма.

Разумеется, это смешно… Но истоки такого взгляда на жизнь не случайны, их следует искать в семье, где скорее всего он постоянно слышал в свой адрес упреки в несамостоятельности, неаккуратности, неприспособленности к жизни. Следствием явилась сублимация комплекса собственной неполноценности, снятие внутреннего напряжения за счет переключения энергии и внимания в области, изначально находящиеся выше повседневной рутины и обыденной критики, – религия, наука, искусство.

На смену отвергнутому иудаизму пришло увлечение христианством. Вполне понятно, что обучение в католической школе выходцу из еврейской «нерелигиозной» семьи давалось непросто. История повторялась: сначала изучение Нового Завета увлекло мальчика.

Впоследствии Эйнштейн напишет: «Бесспорно! Никто не может прочесть Евангелие, не почувствовав присутствие Христа. Его личность дышит в каждом слове. Никакой миф не обладает такой осязаемостью». Но постепенно давало о себе знать принудительное вдалбливание знаний, тот же еврейский «талмудизм», от которого еще совсем недавно он бежал в ужасе.

«Я не атеист и не знаю, можно ли назвать меня пантеистом. Мне кажется, что человек подобен ребенку, который вошел в библиотеку, заполненную с пола до потолка книгами на разных языках. Ребенок понимает, что кто-то должен был написать эти книги, но он не знает всех этих языков и не может прочитать их. Он осознает, что книги разложены в строго определенном порядке, но не знает, кто это сделал. Я думаю, похожим должно быть отношение человека к вопросу о существовании Бога. Мы видим, что Вселенная организована чудесным образом и подчиняется определенным законам, но сами эти законы остаются для нас туманными. За ними есть некая неведомая сила. Я во многом согласен с пантеизмом Спинозы, но больше всего почитаю его за вклад в развитие современной философии, за то, что он рассматривал душу и тело как нечто единое, а не как две разные сущности».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: