Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако было бы ошибкой винить во всем этих двух преданных Эйнштейну и его памяти людей, которые, по сути, до конца восьмидесятых годов ХХ столетия перекрыли все пути к постижению биографии и личности великого ученого. Просто они были уверены, что, свято соблюдая требование Альберта оградить его память после смерти от всеобщей истерии, точно исполняют поставленную перед ними задачу.

Элен Дюкас скончалась в 1982 году в возрасте восьмидесяти пяти лет.

Отто Натан умер в 1987 году в возрасте девяноста трех лет.

Но, как известно, всякий запрет (всякая несвобода) рождает «чудовищ» – домыслы, предположения, слухи, сплетни, догадки, большинство из которых не соответствуют действительности, но зато с успехом прививаются в массовом сознании.

Следовательно, правильней было бы задать вопрос – чего же так боялся сам Альберт Эйнштейн?

Ответить на этот вопрос мы и пытаемся на протяжении всего нашего повествования.

Попытка совместить воображаемое и обыденное, мифологическое и реальное, можно утверждать, была своего рода основным мотором, двигателем жизненной философии Эйнштейна-человека и Эйнштейна-ученого.

Он был глубоко уверен в своей непогрешимости в плане вечных ценностей, данных самой природой (слова «Бог» ученый старательно избегал), но невыносимо страдал от несовершенства реального мира, в котором и сам был несовершенен, слаб и порой просто беспомощен. Таким Эйнштейн себя не любил, а потому всячески скрывал от окружающих свое второе «я» – обычного человека, доброго и злого, благородного и коварного, мудрого и безнадежно глупого, скромного и гордого одновременно.

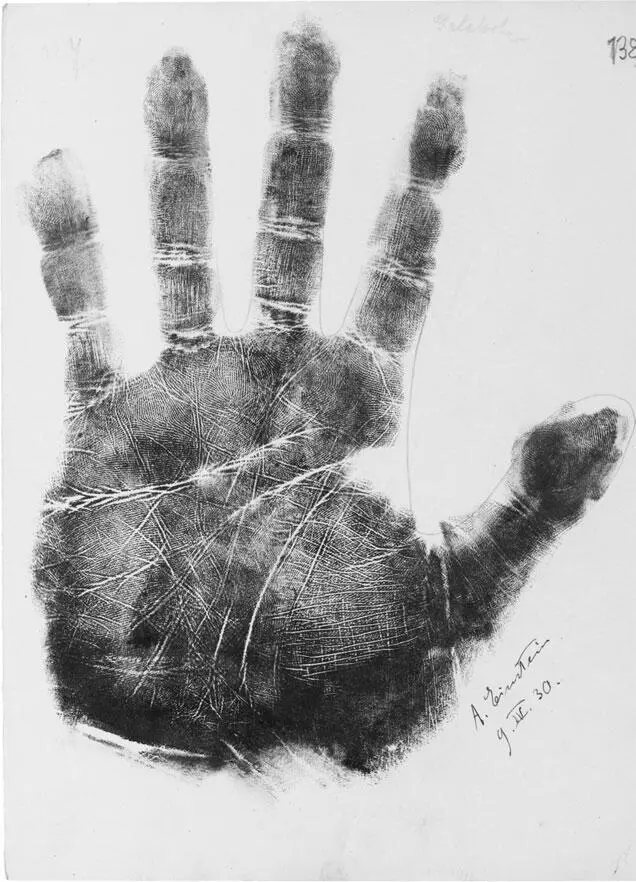

Отпечатки ладоней Альберта Эйнштейна. 1930 г.

Ученый чувствовал парадоксальность одновременного существования этих двух непохожих «я», но относился ко всякой иррациональности как к злу и опасности, уводящим «сильную личность» (исследователя, в частности) от достижения поставленной цели.

«Сильная личность призвана разрушить существующие ценности <���…> кто должен быть творцом в добре и зле: поистине тот должен быть разрушителем, развивающим ценности <���…> сверхчеловек как новый человек должен сотворить новый земной смысл».

Фридрих Ницше о сверхчеловеке и сверхчеловечествеВне всякого сомнения, Альберт Эйнштейн был человеком своего времени. Его мироощущение и жизненная философия сложились на рубеже веков, когда поиск сверхчеловеческого шел по всем направлениям. Будучи идеологом этого поиска, Ницше утверждал, что формирование так называемой «сильной личности» возможно лишь в момент смерти Бога. Человек, обладающий незаурядными духовно-нравственными и умственными способностями, сильной волей, человек чувственный является носителем новой духовности, именно новой, всячески отметающей ветхие ценности, что давно устарели, так как человечество движется только вперед. Воля к освобождению своего «я» от оков традиций, правил и законов, по мысли философа из Веймара, делает человека достойным уважения.

Не являясь формально поклонником Ницше, Эйнштейн подсознательно разделял именно такой взгляд на окружающий его мир, ибо видел себя человеком, выстраивающим свое существование соответственно только своим представлениям о своей собственной ценности. Всем ходом жизненного и научного пути он как бы вторил размышлениям Фридриха Ницше о том, что личность (сильная личность) на пути к достижению поставленной высшей цели не должна сковывать себя искусственно созданными культурно-нравственными и моральными установками. Свобода личности есть высший самооправданный ориентир, вполне допускающий нигилизм и атеизм (порой и богоборчество) как необходимые инструменты в борьбе с моралью.

Выбирая между моралью и свободой, Ницше, а вслед за ним и Эйнштейн, безусловно, выбирает свободу.

Представления о морали как своде общепринятых традиций и негласных правил, как совокупности представлений о добре и зле, о правильном и неправильном, на рубеже XIX – ХХ веков подверглись жесточайшей ревизии. Причиной тому стало категорическое отвержение религиозной морали как посягающей на свободу отдельно взятого индивида. Суммируя коллективный опыт и общественное мнение, Ницше пришел к выводу, что традиционная мораль (основанная на несвободе) безнадежно устарела.

Ровно к такому же выводу пришел Эйнштейн еще в юности, сочтя собственную свободу выше семейных, религиозных и прочих (научных в том числе) догм.

Быть свободным от морали во имя морали. Весьма показательный для индивидуума, уверовавшего в смерть Бога, парадокс. Быть против цивилизации с ее повседневным безумием, ратовать за возврат к природе (у Эйнштейна это обращение к вечному Космосу), спасать культуру от многовековых наслоений, давно убивших изначально светлые идеалы, идущие из мифической древности, формировать «новую» духовность «сверхчеловечества» – таковы основные постулаты ницшеанского миропонимания, которые Альберт Эйнштейн воспринял, глубоко осмыслил и воплотил в своем жизненном опыте.

Более того, если говорить о деструктивной деятельности «сильной личности», которая разрушает во имя создания нового, то ученый пошел дальше. Ведь он, по сути, разрушил классическую науку, создав новую платформу для знания ХХ, а может быть, и XXI века.

Созидание – как пример движения вперед и истинного освобождения.

Таким образом, истинность духовности ницшеанского «сверхчеловека» выражается в его активном действии «от противного», то есть в противоположном направлении закономерностям развития современного ему общества.

Однако жизнь всякий раз оказывается глубже и многообразней разного рода теорий и умозаключений, выше, как бы сказали герои Достоевского, «арифметики». Она призывает и, точнее сказать, вынуждает идти за собой, преподнося тем самым уроки, питающие мудрость.

Иной вариант невозможен.

Эйнштейн, конечно, знал это, как, впрочем, и слова его великого соотечественника Иоганна Вольфганга фон Гёте:

Пергаменты не утоляют жажды.

Ключ мудрости не на страницах книг.

Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,

В своей душе находит их родник…

Эпилог

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Книга Екклесиаста. 1; 9.

Вот уже больше шестидесяти лет человечество живет без Альберта Эйнштейна. И мир по-прежнему несовершенен ровно до той степени, до которой человек продолжает блуждать в собственных сомнениях, страхах и собственной несвободе. Более того, человек по-прежнему остается мерой всех вещей, мерой не совершенной, не абсолютной, а потому не применимой в научных формулах. «Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной, часть, ограниченная во времени и в пространстве, – пишет Эйнштейн. – Он [человек] ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом. Эта иллюзия стала темницей для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача – освободиться из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира, во всем его великолепии. Никто не сможет выполнить такую задачу до конца, но уже сами попытки достичь эту цель являются частью освобождения и основанием для внутренней уверенности».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: