Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эйнштейн, отрицающий индивидуальность и призывающий освободиться от «этой тюрьмы», сейчас воспринимается не иначе, как enfant terrible в благородном академическом семействе, ведь, по сути, он отрицал сам себя, а точнее, свое существование в науке.

Быть первооткрывателем идеального мира, но в то же время не признавать эту способность в других. Воистину парадокс!

Как мы уже писали на страницах этой книги, в мировоззрении Эйнштейна примером идеального и гармоничного мира был мир Спинозы, в котором происходило неостановимое, постоянное, относительное движение действующих друг на друга тел. По сути, ученый взял классический идеал XVII столетия, откуда он извлек принцип относительности и распространил его на новые явления, законы и открытия, сделанные на рубеже XIX—XX веков.

Из картины миры Эйнштейну удалось исключить абсолютные ускоренные движения, но дальше пойти не удалось. По мысли биографа Альберта Эйнштейна философа Бориса Григорьевича Кузнецова, «…в науке сохранилось чуждое идеальной гармонии мира различие между электромагнитными и гравитационными полями. С другой стороны, в движении элементарных частиц были обнаружены такие особенности, которые не укладывались в первоначальную схему идеальной гармонии мира. Не только отошедшая от этой схемы механика Ньютона, но и восстановившая гармонию механика Эйнштейна исходит из непрерывного движения частиц, положения и скорости которых определены начальными условиями и взаимодействиями между собой. В двадцатые годы выяснилось, что положение и скорость частицы, вообще говоря, не могут быть с неограниченной точностью определены для каждого последующего момента. Но здесь аналогия кончается. Квантовая механика не была ни субъективной, ни объективной трагедией Эйнштейна».

Однако вернемся к ошибающемуся, страдающему, страстному человеку, которому нет места в «чистой науке», но без которого всякое движение мысли не просто лишено всякого смысла, но и просто невозможно.

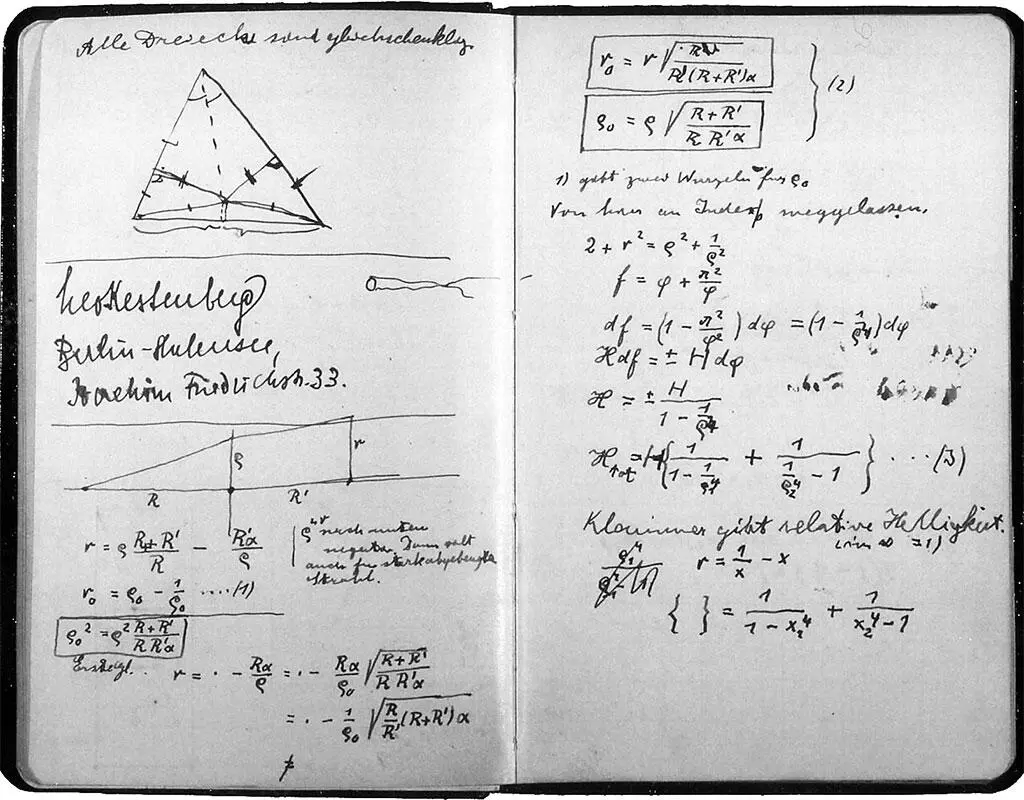

Расчеты и наброски Альберта Эйнштейна. 1912 г.

Сомнения и метания Альберта Эйнштейна были внутренними. «кабинетными», на публике он всегда был предельно спокоен, а порой и демонстративно спокоен. На самом же деле единственным и непримиримым своим оппонентом был он сам.

В 1944 году Альберт Эйнштейн писал своему старинному другу, врачу Гансу Мюзаму: «Быть может, мне суждено еще узнать, вправе ли я верить в свои уравнения. Это не более чем надежда, потому что каждый вариант связан с большими математическими трудностями. Я Вам долго не писал, несмотря на муки совести и добрую волю, потому что математические мучения держат меня в безжалостных тисках и я не могу вырваться, никуда не хожу и сберегаю время, откладывая все ad calendas graecas . [2]Как видите, я превратился в скрягу. В минуты просветления я сознаю, что эта жадность по отношению ко времени порочна и глупа».

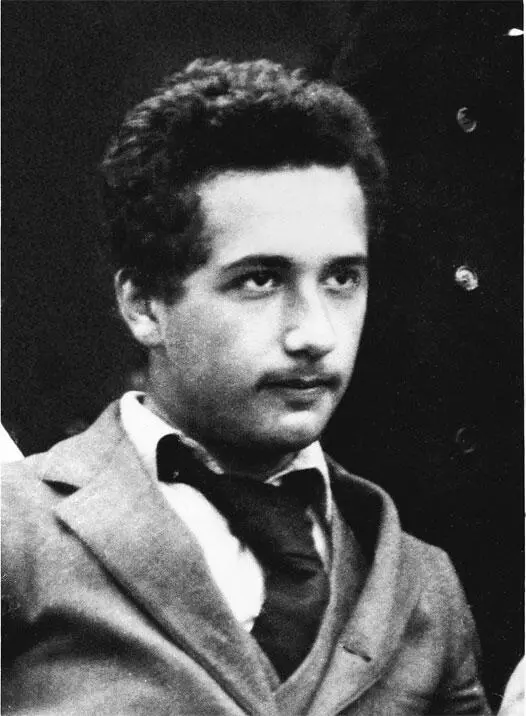

Ранняя фотография Эйнштейна. Рубеж XIX–XX вв.

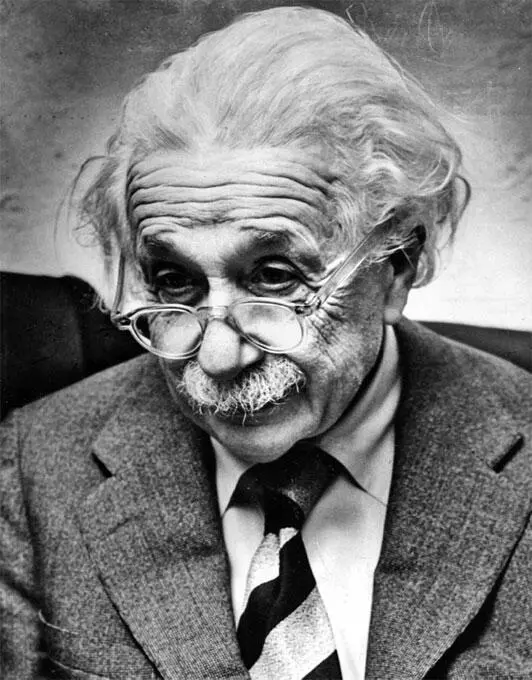

Эйнштейн на закате жизни. 1940–1950-е гг.

Попытка сберечь время сама по себе бесконечно призрачна и иллюзорна. Эйнштейн, как видно из его письма, понимает это, но ничего не может поделать с собой, он боится сделать шаг, в котором он впоследствии будет раскаиваться, он как бы вступает со временем в сговор в надежде замедлить или вообще остановить его.

А нужно ли время вообще?

Эйнштейн отвечает на этот вопрос в свойственной ему манере: «Единственная причина, по которой нужно существование времени, – чтобы все не случалось одновременно». Этой причины вполне достаточно, чтобы по воле случая, судьбы ли пространство и время сжались до такой степени, что уже невозможно не поверить в то, что цепь на первый взгляд разрозненных событий, не имеющих друг к другу никакого отношения, есть закономерное следствие предшествующих поступков, деяний и слов.

Вот Эйнштейн смотрит на себя в зеркало. Ему двадцать четыре года: «Рост Эйнштейна один метр семьдесят шесть сантиметров, он широкоплеч и слегка сутуловат. Короткий череп кажется необычайно широким. Кожа матовая, смуглая. Над большим чувственным ртом узкие черные усики. Нос с небольшой горбинкой. Глаза темно-карие, глубокие, взгляд мягкий и лучистый. Голос приятный, глубокий, как звук виолончели».

Ему шестьдесят три года: «Я стал одиноким старым бобылем, известным главным образом тем, что обхожусь без носков. Но работаю еще фанатичнее, чем раньше, и лелею надежду разрешить уже старую для меня проблему единого физического поля. Это напоминает воздушный корабль, на котором витаешь в небесах, но неясно представляешь себе, как опуститься на землю… Быть может, удастся дожить до лучшего времени и на мгновение увидеть нечто вроде обетованной земли».

Эти две картинки, два отражения в зеркале не есть ли доказательство того, что со временем договориться невозможно?

Кажется, что внутри тебя ничего не меняется, потому что ты смотришь на самого себя изнутри (а по-другому и невозможно), но на самом деле зерна, брошенные еще в детстве и в годы юности, неизбежно прорастают. Эти ростки можно безжалостно выкорчевывать или, напротив, старательно взращивать. Подобно тому, как собственные дети растут медленно и до старости остаются для родителей детьми, так и собственное «я» изменяется, как представляется, эволюционно и благообразно. Но на самом деле это порой бывает совсем не так.

Можно предположить, что Эйнштейн ощущал этот мятежный дисбаланс воображаемого и реального, настоящего знания о себе и мифологии, в которую верится так легко и просто.

Наука была именно той второй составляющей предельно закрытой и загадочной личности ученого.

Действительно, на трибунах конференций, университетских лекций, во время светских раутов и встреч с высокопоставленными чиновниками Эйнштейн был одним человеком, но в своем принстонском кабинете, дверь которого всегда была плотно закрыта для чужих, совсем другим.

«Как только была завершена общая теория относительности, т. е. в 1916 году, появилась новая проблема, состоявшая в следующем. Общая теория относительности весьма естественно приводит к теории гравитационного поля, но не позволяет найти релятивистскую [Релятивизм восходит к одностороннему подчеркиванию постоянной изменчивости действительности и отрицанию относительной устойчивости вещей и явлений. – Прим. автора] теорию для любого поля. С тех пор я стремился найти наиболее естественное релятивистское обобщение закона тяготения, надеясь, что обобщенный закон будет общей теорией поля. В течение последних лет мне удалось получить такое обобщение, выяснить формальную сторону проблемы, найти необходимые уравнения. Но математические трудности не позволяют получить из этих уравнений выводы, сопоставимые с наблюдением. Мало надежды, что это удастся до конца моих дней».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: