Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь

- Название:Сезанн. Жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-11874-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь краткое содержание

Сезанн. Жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

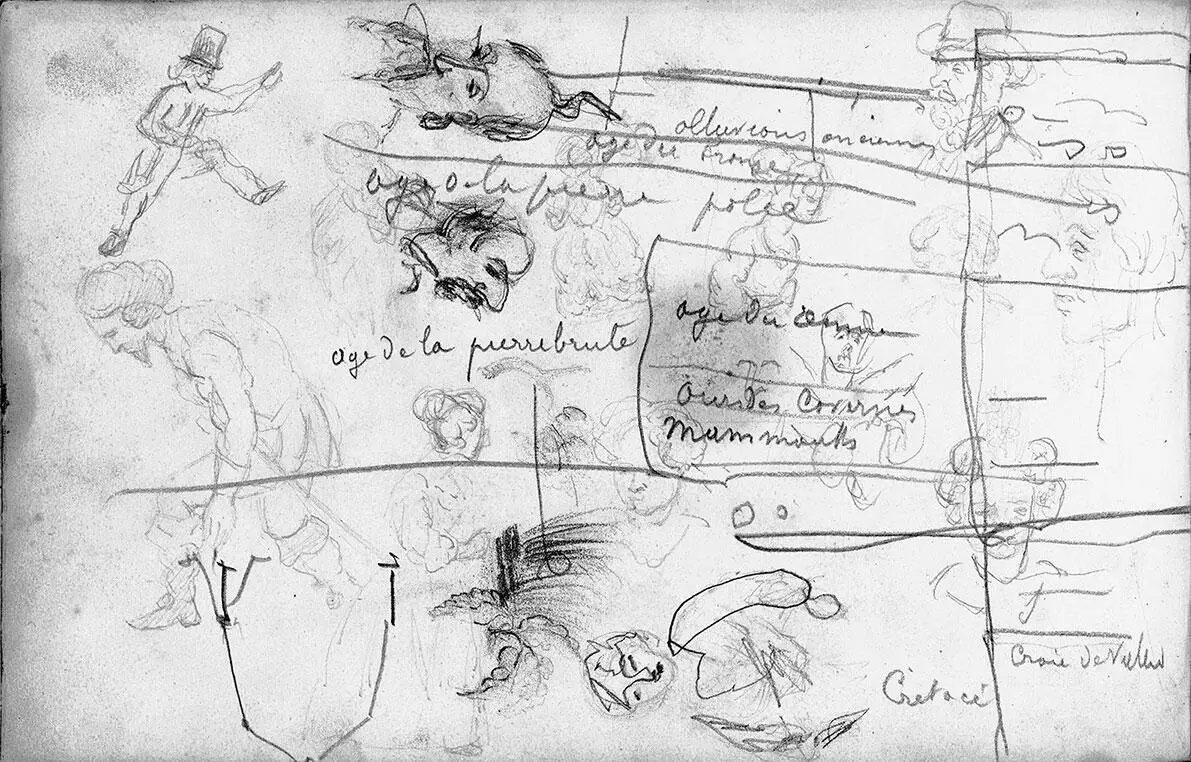

Лист из альбома Сезанна

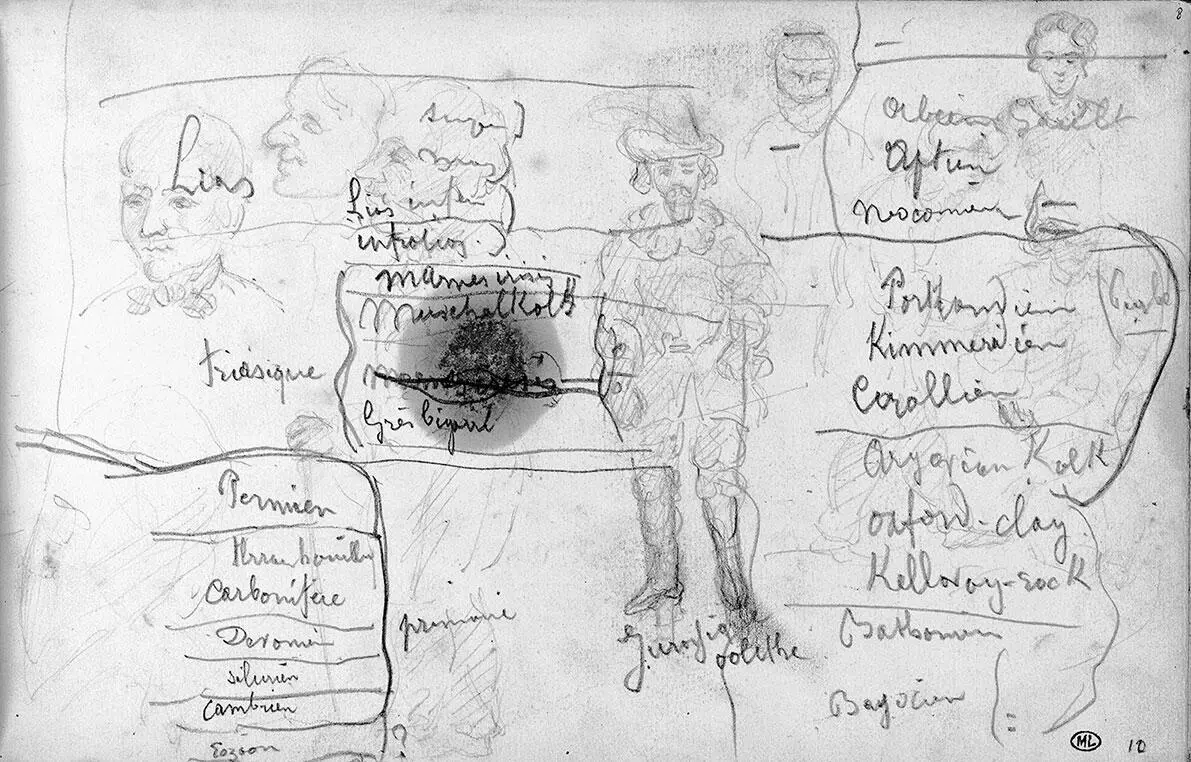

Лист из альбома Сезанна

Сезанн именовал его «геолог и художник», по аналогии с тем, как сам Марион маркировал свои находки. Они оба с одинаковой страстью предавались исканиям и разделяли «палеолитическую» любовь к родным почвам. На многих страницах ранних альбомов Сезанна поверх набросков в духе комиксов с изображением солдат, стариков и господ в цилиндрах нарисованы схемы геологических периодов, пометки к которым сделаны рукой Мариона, – триасовый период, пермский, кембрийский, каменноугольный и так далее, – а рядом – «искусствоведческие» термины: âge de la pierre brute (палеолит), âge de la pierre polie [39](неолит)… Этот диалог в альбоме, несомненно, был продолжением бесконечных дискуссий и вылазок на этюды, которые они вместе совершали в 1866–1868 годах: это было по-настоящему интеллектуальное родство. Тот урок остался в памяти: много лет спустя Сезанн вспоминал Мариона, говоря о «психологии земли» с Жоашимом Гаске {281}. «Что касается молодого Мариона, о котором ты уже наслышан, – писал Золя их общий друг Гийме, гостивший у Сезанна в Эксе, – он лелеет надежду получить место на кафедре геологии. Он не перестает копать и пытается доказать нам каждой найденной улиткообразной окаменелостью, что Бога нет и не было и вера в него – чушь. Но нас это не трогает, ведь речь не о живописи » {282}.

Геологии в творчестве Сезанна становилось все больше. Сложившийся вокруг художника миф дополняют воспоминания Ренуара: «Сезанн за мольбертом – это незабываемое зрелище: в это время он действительно был один во всем мире, внимательный, страстный, сосредоточенный, смиренный. Он приходил на другой день и все последующие дни, продолжая упорно работать. Иногда он уходил, отчаявшись, бросив свой холст где-нибудь на камне, на траве, во власть ветра, дождя и солнца, и засыпаемый землей пейзаж возвращался к окружающей природе» {283}. Оказалось, что у мифа есть реальная подоплека. В 1913 году житель Марселя, художник Шарль Вивес-Апи обнаружил остатки холста в районе Толоне, близ Экса, где любил бывать Сезанн {284}. После «сезанновского» периода остались богатые отложения.

Золя, со своей стороны, хорошо знал Мариона не как геолога, а как натуралиста. Он рецензировал его книгу «Диковинные растения» («Les Végétaux merveilleux») в газете «Эвенман». (В знак благодарности Марион назвал именем литератора открытый им морской организм: Thoracostoma Zolae.) Между ними началась оживленная переписка – обсуждались аспекты наследственности; тогда-то романист и загорелся идеей создать «естественную историю» Ругон-Маккаров для задуманного им цикла. Марион только подогревал это его желание и лично одобрил план. «Надо обсудить все стороны загадочного явления наследственности, – писал он. – В этом заложена вся философия естественной истории: проявление черт наших предков, атавизмы, цикличность» {285}. Между тем Золя, как обычно, погрузился в изучение накопленных материалов для будущих романов. Он одолел двухтомный «Трактат по философии и физиологии природной наследственности» («Traité philosophique et physiologique del’hérédité naturelle», 1847 и 1850) Проспера Люкá, а углубившись в предмет, освоил «Психологию писателей и художников» («Physiologie des écrivains et des artistes») и «Очерк по натуралистской критике» («Essai de critique naturelle», 1864) Эмиля Дешанеля {286}. Золя отправил Мариону план романа «Мадлен Фера» (в нем были реализованы некоторые его идеи), а затем и всего цикла «Ругон-Маккары»; Марион от души их одобрил. Схематизация у Золя еще сильнее акцентировала идею фатума и фатализма, «фатальности судьбы, характера и среды». «Я намерен описывать не все современное общество, – пояснял он в программном очерке „Различия между Бальзаком и мною“, – а одну семью, чтобы показать, как среда влияет на породу. ‹…› Главное для меня – оставаться чистым натуралистом, чистым физиологом» {287}.

Все то, что впоследствии сформирует личность бедного Клода Лантье, было намечено в очертаниях цикла, задуманного в конце 1860‑х годов:

Роман, в котором антуражем будет артистический мир, а главным героем – Клод Лантье, один из отпрысков рабочей семьи.

Поразительное влияние наследственности, наделяющей талантом сына неграмотных родителей. Влияние материнской нервозности. У Клода такая же неутолимая и необузданная жажда интеллектуальной жизни, как у некоторых членов его семьи – жажда физических удовольствий.

Напор, с которым он стремится удовлетворить интеллектуальную страсть, приводит его к физическому бессилию. Это картина накала искусства эпохи, так называемого декаданса, который, по сути, сводится к бешеной работе ума. Болезненная физиология современного артистического темперамента и великая трагедия разума, который снедает сам себя {288}.

Такая концепция не оставляла Клоду Лантье шансов. Есть у него талант или нет – в «Творчестве» это вопрос неоднозначный, – его судьба определена типом характера: можно сказать, предопределена. На нем клеймо наследственности. В понимании Золя наследственность и есть судьба с научной точки зрения. Предки Лантье были склонны к лени, пьянству и умопомешательству. Его мать Жевреза была от рождения хромой. На протяжении всего романа Золя обыгрывает идею «дефективного» гена. Лантье – жертва законов биологии; его терзает загадка наследственности. «Может, у него какая-нибудь болезнь глаз?» {289}Особый дефект у него имелся и был связан с жизненно важным для художника органом зрения (у Валери он назван органом вопрошающим). Нечто подобное приписывали и Сезанну («заболевание сетчатки»); в поздние годы он боялся ослепнуть или потерять рассудок.

В вымышленном мире зависимость очевидна: Лантье увечный от рождения, его недуг – и телесный, и творческий, в нем и физиология, и психология. Лантье не просто несовершенен физически – он слаб. Таково пагубное «влияние материнских нервов». Роковой жизненный путь его матери отражен в романе «Западня» (1877), изначально называвшемся «Простая жизнь Жеврезы Маккар»: в итоге героиня приходит практически к животному состоянию. Полуголодная и полубезумная, она умирает, истлевая, по словам соседей, как крыса в западне. «Однажды утром в коридоре распространился дурной запах, и соседи вспомнили, что вот уже два дня не видно Жервезы; когда вошли к ней в каморку, она уже разлагалась» {290}. Наследственностью многое можно объяснить.

В то же время движущей силой оставался темперамент. В этой туманной сфере и Золя, и Сезанн читали и осмысливали одни и те же источники. В целом рассуждения о темпераменте не слишком продвинулись вперед со времен Античности. По-прежнему выделялись четыре типа в зависимости от воздействия физиологических жидкостей: сангвинический (кровь), меланхолический (черная желчь), флегматический (флегма) и холерический (желтая желчь). Существовавшая литература была убийственно скучна – даже Дешанель. Впрочем, нашелся автор, чья книга стала блистательным исключением. Чарующая «История живописи в Италии» Стендаля содержала захватывающие зарисовки «шести темпераментов», или человеческих типов, которые писатель преподносит как руководство в творческом поиске и образе действия {291}. Прежнее представление о темпераментах, обусловленных жидкостями, несколько расширилось: каждый из типов – сангвинический, меланхолический, флегматический, холерический, нервный и атлетический – у Стендаля определял особые «душевные свойства». И это самое интересное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: