Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь

- Название:Сезанн. Жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-11874-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь краткое содержание

Сезанн. Жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1866 году это уже была настоящая дружба. В одном из писем Сезанн сначала сообщает Писсарро, что подал заявку для участия в Салоне 1865 года (именно тогда академики будут багроветь от ярости и досады), затем соболезнует другу в связи с кончиной отца, интересуется судьбой его заявки, а завершает послание многозначительно: «Надеюсь, у вас написан какой-нибудь красивый пейзаж». Через несколько месяцев в письме к Ольеру Писсарро настаивает на том же: «Мы втроем [Сезанн, Гийме и Писсарро] ждем от вас красивый холст – но только ничего иезуитского» {390}.

Они стали создавать собственный язык, свое учение. На их наречии «красивое» означало не каноническую красоту «по Бугеро», а совсем наоборот – нечто неожиданное, смелое, из ряда вон выходящее . Вот, например, о Сезанне: «Он создал несколько потрясающих по своей смелости работ, – писал Ольеру Гийме. – Мане в сравнении с ним – все равно что Энгр» {391}. Оба стремились к живописной гармонии . (Сезанн считал, что именно ее под конец недоставало Мане.) «Приступая к новой картине, – говорил Писсарро, – я прежде всего стремлюсь уловить ее гармоническую форму. Между этими небом, землей и водой обязательно есть связь. Гармония существует только в единстве, это наивысшее мерило живописи… Сложнее всего сделать так, чтобы все, даже самые незначительные, детали картины соединялись в единое целое, это и есть гармония». Для Сезанна непреложная истина была в том, что «искусство – это гармония, существующая в единстве с природой». Искусство живописи подразумевало поиск красок, равноценных визуальным (или эмпирическим) ощущениям : искусство стремится к единому звучанию с природой, но подобострастно ее не копирует. Юный Люсьен Писсарро вспоминал бесконечные споры между его отцом, Сезанном и художником-любителем из Понтуаза, которого Сезанн пытался убеждать: «Мы не изображаем предмет, мы создаем формы гармонии!» {392}

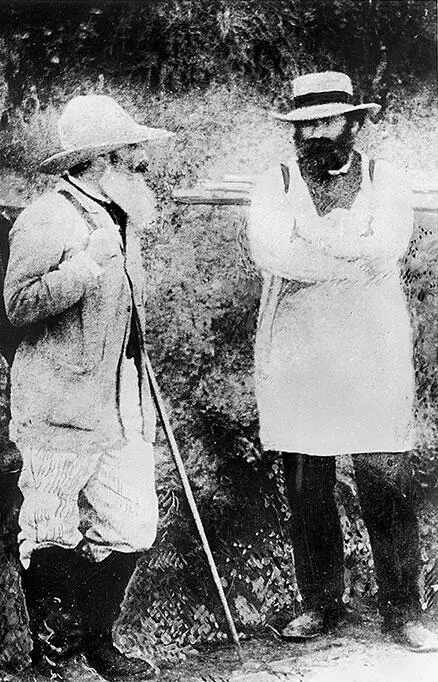

Сезанн и Писсарро в окрестностях Понтуаза. 1877

Гармония имманентна, но ее непросто передать или, в определенном смысле, реализовать. Однако процесс реализации скорее прост, чем сложен, и не требует завершенности в традиционном смысле. Сама идея «завершенности» ошибочна; понятия «завершенность» и «стиль» в равной степени спорны – и ирония по поводу Энгра неслучайна. Гармония, как и красота, получила иное определение. Незавершенность тоже может быть гармоничной, если не сказать – даже более гармоничной! Достаточно двух мазков, как заметил Ренуар: а точнее, сопоставления двух тонов, если правильно их подобрать. Правильность тонов – ключевой момент; об этом от Сезанна узнал Золя. Оба – и Сезанн, и Писсарро – видели в принципе двух тонов своеобразный живописный идеал. Писсарро полагал, что Сезанн в итоге этого идеала достиг. Вновь и вновь вспоминая выставку 1895 года, он размышлял о том, как редко можно встретить «истинного художника», который умеет «гармонично соединить два тона». Письма к Люсьену передают его восхищение: «Сколько изысканных вещей, в одних натюрмортах – безупречная завершенность, другие основательно проработаны, но брошены незаконченными и при этом даже более красивы; пейзажи, обнаженные фигуры, портреты, хоть и не доведенные до конца, но действительно грандиозные и такие живописные, пластичные… Почему? Потому что в них – ощущение !» Примерно тогда же, в Лувре, Сезанн произнес страстную речь рядом с двумя творениями, перед которыми преклонялся, – «Браком в Кане Галилейской» и «Христом в доме Симона Фарисея» Веронезе, – и попытался объяснить Жоашиму Гаске, что значит быть художником. «Психология живописца – противопоставление двух тонов. В них его душа. Вот его сюжет, его правда, его глубина, он сам. Он все-таки художник, а не поэт и не философ» {393}.

Они писали мазками (touches) – но не так, как другие. Говорят, разницу замечали даже непосвященные. Для местных жителей стало привычным их появление на пленэре – sur le motif . Про Сезанна якобы говорили – «мажет», а про Писсарро – «мазюкает» {394}.

Они воспринимали зримое пятнами (taches) . В частности, к Сезанну способность видеть плоскостями, или цветовыми пятнами, пришла естественно, но была в этом и некая «программность». Основной принцип оформился практически сразу, со временем существенно расширился, но остался неколебим. «Надо видеть пятнами, ремесло – ничто; насыщенность и точность – вот к чему следует стремиться» – такие наставления получал Ольер в 1866 году. «А ведь красивое пятно!» – так, со свойственной ему афористичностью, Сезанн отозвался об «Олимпии» Мане, а затем, в собственной «Современной Олимпии» (1873–1874), сделал ту же ставку. «Я вижу только пятна», – утверждал Писсарро в 1903 году, словно поддерживая Сезанна в своем последнем интервью {395}. Locus classicus [49] – шестое из знаменитых «суждений» Сезанна – в окончательном виде приводится в 1904 году у Эмиля Бернара: «Читать природу – значит сквозь завесу интерпретаций воспринимать ее в цветовых пятнах, чередующихся по законам гармонии. Поэтому все основные тона рассматриваются в вариациях. Живописец фиксирует собственное ощущение цвета» {396}.

У цветовых пятен интересная судьба. И своя история. Существует предположение, что старые мастера, так же как современные, были сосредоточены именно на цветовых пятнах, даже если называли это иначе; да и в Новое время внимание к ним проявилось почти на полвека раньше. В популярном среди художников руководстве 1827 года описан метод создания живописных пейзажей в технике hachures [50], похожей на графическую штриховку: по красочному слою проходились вертикально направленной толстой кистью {397}. Разумеется, в результате получалась отнюдь не «прилизанная» поверхность салонной живописи. Когда hachures превратились в taches , более внятно оформился и идейный фундамент явления. Поскольку пятна упорядочивают восприятие, они служат своеобразным ограничивающим фактором – организуют живопись. Но также «хаотизируют» ее, как свободные радикалы, в границах картинной рамы. Ни с личностями, ни с правилами цветовые пятна не считались. Они утверждали «своего рода пантеизм, когда голова не более значима, чем пара штанов», по выражению одного критика {398}. Подрывался установленный порядок – как в живописи, так и в обществе; размывались сами основы традиционной композиции. «Чем беспристрастнее художник к деталям, тем шире разгул анархии, – писал Бодлер в статье „Художник современной жизни“. – Близорук он или дальнозорок – иерархии и субординации пришел конец» {399}.

Вместо субординации – демократизация. Пятна всех уравняли. Жанровый снобизм – пустое. Натюрморт смотрится как интерьерный пейзаж; пейзаж – как пленэрный натюрморт. Правила перспективы нарушаются; с условностями покончено. В пейзаже смещается горизонт – как помеха на телеэкране. Синие деревья вторгаются в синие небеса. «Синее видение» возобладало над «красным». Гюисманс высмеивал «синюю манию» Писсарро и одержимость импрессионистов этим цветом, видя в этом патологию сетчатки {400}. Рильке в «Письмах о Сезанне» воспел его синие краски. Синий мог выражать что угодно для любых людей и сословий, но его также можно рассматривать как пролетарский цвет. В романе Поля Адана «Свое „я“» (1886) изображен охваченный манией цвета импрессионист с бородой пророка и странным именем Вибрак – составным из Писсарро и Синьяка, но с подмененными согласными. «Народ – это цвет, – заявляет он. – Это единственный общественный класс, в котором столько синего и белого. Робы самых бедных рабочих – тускло-синие, изношенные, выцветшие, с потрясающими зеленоватыми тенями» {401}. В этом смысле ви́дение пятнами было порождением анархизма: пятно стало строительным камнем «анархистской живописи» {402}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: