Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кстати о звездности: в советском кино это понятие было, разумеется, заклеймлено как буржуазное. Зато отменно работало другое – жена режиссера. Оно началось не в кино. Таиров и Алиса Коонен, Мейерхольд и Зинаида Райх… Кино получило его в наследство от высокой культуры. Звездные пары советского кино (Ромм и Кузьмина, Пырьев и Ладынина) – это особенный феномен, заслуживающий изучения. Григорий Александров и Любовь Орлова – случай номер один.

Тотальная мимикрия (социальная и личная), полная закрытость для внешнего мира – единственное, что мы до сих пор знали об этой самой звездной, самой публичной и «заграничной» из пар советского кино. Даже родственники не могут рассказать почти ничего, ограничиваясь общими фразами. Маяковский и Лиля Брик оставили сложнейший код любовных отношений эпохи авангарда. Любовь Орлова и Григорий Александров показали лишь отполированный фасад любовных отношений 30-х, дальше – тишина [256]. Это тоже входит в структуру мюзикла Александрова. Она состоит не только из «монтажа аттракционов», но также из взаимоочуждения всех его элементов, почти по Брехту, если бы элементы не были столь специфически русскими.

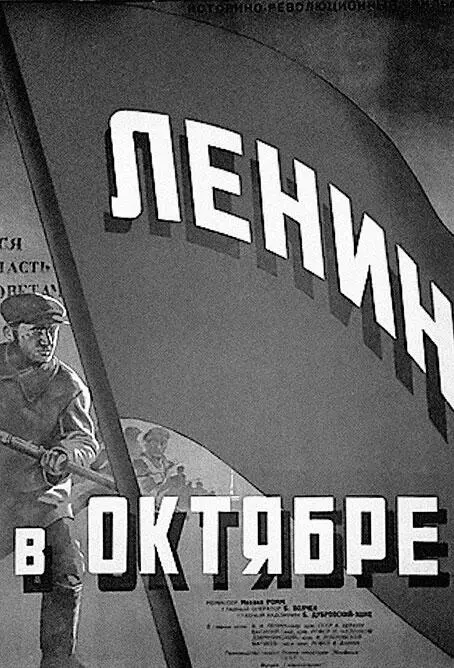

Может быть, Александрову и не удалось бы осуществить свой кинематографический проект, если бы неявные его мотивы не совпали с тайными мотивами всей советской системы и личными предпочтениями главного кремлевского зрителя, которому нельзя отказать в совершенно черном юморе. Выше уже говорилось, что, осуществляя свой «светлый путь» (название, предложенное для очередной александровской «Золушки» лично Сталиным), герои фильма тем самым легитимизируют себя. Если американская кинематография (по Р. Олтмену), следуя протестантской этике, несла память о грехопадении и потребность в искуплении, то месседж советской мифологии как целого – легитимизация себя в качестве квазирелигии. Лишенная «помазания», она всегда должна была доказывать свое первородство. Отсюда «избранный жанр» советского кино – историко-революционный. Революция выступает в качестве своего рода огненной купели, «крещения огнем». Отсюда же «обожествление» Ленина и охрана якобы марксизма (который мало имел общего с отечественной теорией и практикой) в качестве Писания.

Григорий Александров, «падший ангел» и «блудный сын» великого кино 20-х, в свою очередь нуждался в легитимизации. Дурашливые герои «Волги-Волги» получали признание в качестве талантов и в качестве «народа».

И это «народ»? – скажете вы. Да, это и есть народ.

Развеселый нигилизм Александрова, который, как мы видели, вечно пугал местоблюстителей и даже коллег, импонировал, по-видимому, вождю, который вряд ли относился к своему народу, ведомому в светлое будущее, с большим пиететом, нежели Гитлер к своему бумажному «арийцу». Оба пестовали абстракцию и презирали населяющих ее людей. Может быть, и не случайно главный зритель позволил уцелеть Булгакову и Эрдману, в то время как «социально близкие» – от Авербаха до Киршона – были перемолоты жерновами террора. Шумяцкий был расстрелян как раз тогда, когда почти уничтоженный им Эйзенштейн получил высочайший заказ на «Александра Невского». Быть может, «голое смехачество» чуть не запрещенных «Веселых ребят» и веселый идиотизм народа в «Волге-Волге» потешали его (ведь именно народ, не говоря о талантах, выносил «врагам народа» резолюции «раздавить гадину»). Тем более что подобающие слова о «советском солнце» и о «врагах» были надлежаще спеты. Во всяком случае, Александров, у которого судьба в той или иной форме (иногда в чекистской форме) отнимала соавторов, оказался в исключительном положении как единоличный автор любимой комедии вождя, а вождь заговорил текстом Эрдмана. Be a clown, he a clown, he a Clown…

Восприятие «Волги-Волги» зрителями (а без них нету жанра, даже квази) могло быть и было неоднородным. С одной стороны, «масса» (Стрелки, еще не научившиеся слушать Вагнера) лучше «белых воротничков» схватывала условность. Тут работало подспудное «фольклорное» восприятие. С другой стороны, иного дискурса для высказывания, кроме соцреалистического, как бы не существовало, и рабочие дарили любимой актрисе поршневые кольца вместо бриллиантовых. К тому же «агитация радостью» владела немалым количеством комсомольских сердец.

Я едва ли ошибусь, если скажу, что у слушателей Вагнера и «Шульберта» вызывала раздражение апология «народности». И вообще фиглярство. Хотя, как сказано, нигилизм смеха ближе к ужасу, нежели дидактика.

«Волгу-Волгу» смотрели практически все. Меньше, надо думать, было тех, кто мог оценить низкий жанр и всячески отчужденную структуру картины, – это не в отечественной традиции, да и «низкое» оказывается «высоким» чаще всего при хорошей выдержке.

И наконец, «эзоп», или эрдмановский слой. Текст был оценен всеми, так как мгновенно разошелся на пословицы и поговорки. Наверняка была у него своя identification group. В постсоветское время к «эзопу» стали относиться свысока как к антисоветской фиге в кармане – за неимением лучшего. Но «эзоп» появился задолго до нас, и это достаточно изощренный язык с высокой степенью лингвистической, как и, увы, внелингвистической потенции. ГПУ являлось к «эзопу» недаром. А существование в 30-х разных «ближних кругов», в том числе ценителей «эзопа» (остроты Николая Эрдмана даже из писем расходились по Москве), – обстоятельство, без которого понять это время так же трудно, как без стукачей и сексотов.

Сегодня, я думаю, когда инкубационный период для низких жанров прошел, a наличие «ящика» объяснило нам неизбывность древнеримского лозунга «зрелищ», самыми интересными для исследования в старой «Волге-Волге» становятся ее латентные слои: творческое наследие авангарда и эрдмановская тема в александровской обработке, как пояснил Стрелке пионер Толя. И это не «перечтение», а просто чтение без привычных соцреалистических очков.

В 90-е годы мы показывали на выставке «Берлин – Москва»-1 в Берлине киноретроспективу «Кино тоталитарной эпохи». После «Волги-Волги» ко мне подошла немецкая студентка. «Разрешите задать вам вопрос. Скажите, как могло случиться, что советская цензура пропустила на экран этот фильм? Ведь это сплошная пародия на советскую жизнь». Она была молода, возможно, не читала Салтыкова-Щедрина и не знала слов «город Глупов»…

«Мосфильм» – 1937

Все знают марку «Мосфильма» – «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. И все же студия в истории советского кино, можно сказать, – обратная сторона луны. Оно и понятно. С тех пор как к 1929–1930 годам кинематограф в полном его объеме был монополизирован государством – уже не только на бумаге, – «гений студий» перестал играть в нем ту роль, которую он играл, например, в развитии американского «классического фильма». Планирование перешло на общенациональный уровень, оно стало тематическим. Неудивительно, что и история советского кино, менее всего занятая проблемами производства и проката, тоже стала тематической – и режиссерской по преимуществу. Хотя, оглядываясь назад, нетрудно заметить, что студии отличались не только маркой, но и лицом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: