Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так жила и студия «Мосфильм» в 1937 году, отражая в своем микрокосме макрокосм советского существования: консервативную модернизацию в условиях тоталитарной системы.

История одного названия, или Превращение идеологии в истории

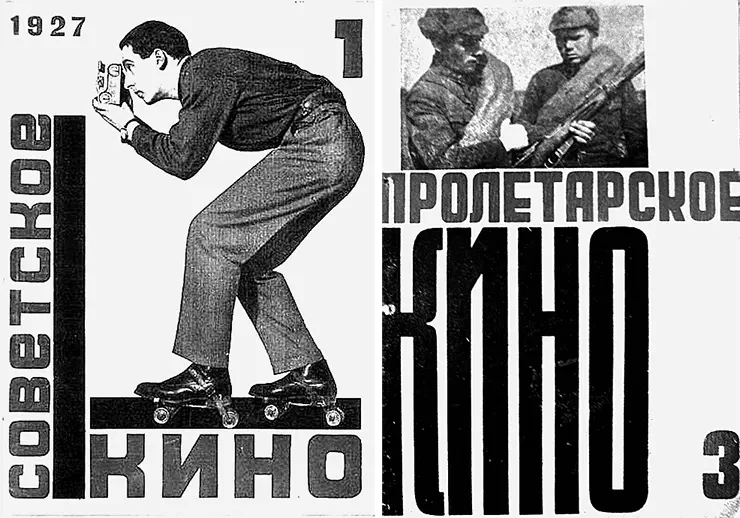

Профессиональный журнал «Искусство кино», в который мы, критики, всю дорогу пишем и который, нам кажется, был всегда, не всегда так назывался. Собственно, журнал «Искусство кино» ведет свое начало с января 1936 года. До этого он выходил под именем «Пролетарское кино» (1931–1932), потом «Советское кино» (1933–1935). Заметим, что журнал «Советское кино» выходил и раньше – с 1925 по 1928 год. Подвижки, как нынче говорят, представляются не очень значительными, меж тем они обозначили этапы второй сталинской революции. Журнал начинал свое существование под эгидой класса-гегемона. В апреле 1932 года была закрыта РАПП, классовая установка уступила место идее общенациональной; из классового журнал стал государственным. После юбилейного для отрасли Всесоюзного совещания кинематографистов 1935 года кино официально было признано «важнейшим из искусств». В полуграмотной стране ему доверили создание национальной мифологии, или, перефразируя знаменитую формулу Ролана Барта [300], главную операцию соцреализма: «превращение идеологии в истории» ( story ). Иначе говоря, в общедоступные фильмы. Соответственно, и журнал переименовался в «Искусство кино».

Прежде чем перейти к «Искусству кино», я позволю себе бросить беглый взгляд на страницы «Советского кино» – до пятнадцатилетнего юбилея советского кино, до приветствий, награждений, торжеств, бурных дискуссий на переломном Всесоюзном совещании – в сравнительно будничный, текущий 1934-й.

В это предварительное время – второй год второй пятилетки, когда уже назначен был новый руководитель ГУКФа Шумяцкий, но еще не вышел в свет главный фильм «Чапаев» (октябрь 1934-го), который впервые сплотит начальство, трудящиеся массы и ревнителей искусства восторженным признанием, – заботы кино выступали в своем почти домашнем, неприкрашенном виде, и многое было заметнее, чем в иные судьбоносные моменты.

Отмечу, что наряду со словом «борьба», излюбленным 30-ми годами, одним из ключевых слов отечественного тезауруса была «перестройка» в ореоле дежурных ее синонимов («ремонт» – написал еще в 20-х приметливый путешественник Вальтер Беньямин, «реконструкция» – скажет эпоха индустриализации, «реструктуризация» – поправит постсоветское время). Решение «О перестройке литературно-художественных организаций», поставившее точку на господстве РАПП, поменяло приоритеты – в кинематографии в том числе, и главным врагом стала агитпропфильма (агитационно-пропагандистский фильм), оккупировавшая было нишу великого монтажного кино. Впрочем, дело было отнюдь не только в указаниях сверху. «Доведение кино до широких трудящихся масс» – или, перефразируя Пруста, движение «по направлению к зрителю» – было modus vivendi всех 30-х. Скрип плохо смазанной исторической оси, поворачивающейся от авангарда к «Культуре Два» (В. Паперный), отчетливо слышен в это междувременье. Даже темплан – структурная основа советского кино на все времена – испытал давление этого посыла: требуются жанры! Правда, заимствованные скорее из литературы, чем из опыта седьмого искусства: комедия, драма, кинороман, киноновелла. После триумфов монтажного кино востребован оказался сюжет и образ живого человека, а значит, уже не типаж, а актер.

Ключевая проблема момента – занимательность – до боли знакома и за истекшие десятилетия мало изменилась. Полномасштабные дискуссии на эту тему к 1934-му отшумели, но даже и хвост кометы объемен. Статья Н. Иезуитова так и называется: «Проблема занимательности» (№ 1–2).

Разумеется, иностранную занимательность (убийства, погони, эротизм вкупе с экзотизмом) положено было считать чуждой советскому зрителю, но вот вопиющий факт: фильм «Катерина Измайлова» Ч. Сабинского по Лескову четыре месяца непрерывно шел на Страстной (ныне Пушкинской) площади в «Паласе», между тем как «Земля» А. Довженко (воистину великое кино!) не продержалась и нескольких дней. Любопытно, что спор критиков (Н. Иезуитов, В. Сутырин, И. Вайсфельд и другие) о занимательности практически расположился между двух текущих лент: «Путевка в жизнь» и «Встречный». При этом «Путевка», несмотря на мировой, не говоря, отечественный, прокатный успех, – пример отрицательный (сусальная, фальшивая, с элементами мелодраматизма, буржуазного гуманизма и романтизацией уголовщины, стяжавшая успех за счет звука и материала), а «Встречный» – о том, как на заводе строят турбину, а заодно перевоспитывают пьющего старика-пролетария, – образец подлинной занимательности. Таким образом, если бы впереди не брезжили «Веселые ребята», «Чапаев», «Юность Максима» и прочее вполне жанровое кино, ширмассы , быть может, и вообще не узнали бы, что такое занимательность по-советски…

Замечу, что «Окраина» Б. Барнета – фильм-уникум – вообще не упомянута ни в каком из контекстов (хотя «Великий утешитель» Л. Кулешова приведен как пример «хорошо сделанного сценария»).

Еще две детали, которые жаль опустить. Во-первых, «инженерами человеческих душ» впервые были названы чекисты (перевоспитатели строителей Беломорканала), но это так, к слову. Во-вторых, и это важно – уже тогда Н. Иезуитов сформулировал отличие темплановской стратегии от жанровой, свойственной американскому кино. Там «Путевка» вызвала бы к жизни поток фильмов о беспризорных («безудержная спекуляция на материале»), в советском же она осталась произведением единичным. Что важно потому, что жанровое кино – это не только фильмы, это еще и публика ( interpretative community , как называл продвинутых зрителей американский исследователь Олтмен). Она умеет сравнивать фильмы с фильмами же, оценивая их качество. Соцреализм предполагает сравнение с жизнью и только с жизнью, откуда и родилось непреходящее qui pro quo в отношениях с собственным кино. И тогда какая-нибудь явно «нарочная» «Свинарка и пастух» сначала может считаться «верной жизни», а потом «ложной» – оба эпитета равноудалены от заведомой сказочной стилизации жизни на экране; впрочем, я повторяю здесь уже сказанное, потому что это недоразумение было хронической болезнью советского кино.

Наконец, надо вспомнить, что, хотя иностранные фильмы из проката исчезли (как констатировал один из авторов «Советского кино»), журнал продолжал держать их в объективе. При этом пристальный интерес вызывало немецкое (нацистское) кино и, конечно, американское. Диалог с буржуазным кино при режиме автаркии не прекратился, он лишь стал вещью в себе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: