Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

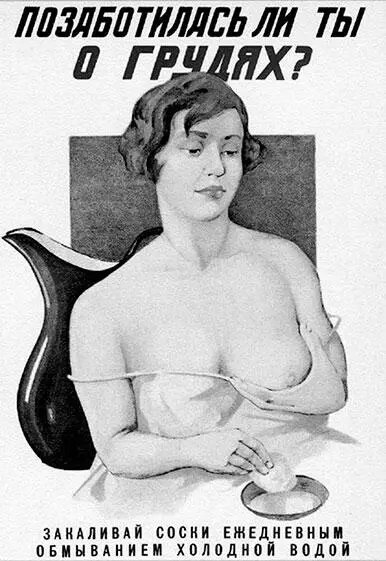

Самыми могущественными мифами двадцатого столетия стали именно левые мифы – между ними сталинский [316]. К числу левых относились и мифы женской эмансипации. В наших классических текстах не было ни секс-бомбы а-ля Мерилин Монро, ни femme fatale . «Сама» Любовь Орлова вынуждена была играть сельских простушек и домработниц, чтобы лишь к концу фильма оказаться лауреатом олимпиады или членом правительства – звездой по-советски. Миф советской женщины был трудовым по преимуществу. Не случайно, что самая популярная изо всех советских пьес, «Таня» А. Арбузова, рассматривала отказ героини от профессии во имя любви к мужу как величайший из грехов, который карался уходом мужа и смертью ребенка, что заставляло Таню вернуться в профессию и найти себя в ней.

Мы и не мыслили себя вне профессии – в качестве «домохозяек».

Там же, где в буржуазной мифологии помещался миф семьи и матери, в советской был образован миф Матери-Родины, и он был не менее столповиден. Рассмотрим с этой – и только с этой – точки зрения два классических текста этого мифа.

Отличный, не за страх, а за совесть сделанный и некогда заслуженно любимый зрителями фильм «Член правительства» содержал развернутое доказательство одной из основополагающих советских теорем: «Кто был ничем, тот станет всем». Теорема принадлежала еще более емкой оппозиции, в рамках которой складывался весь корпус «великого реалистического кино» 30-х: «прежде и теперь». Между ними и располагалось текущее время фильма.

Согласно условию теоремы, в качестве героини было выбрано самое темное и забитое существо: русская крестьянка. Первое появление Александры Соколовой отмечало к тому же нижнюю точку ее судьбы: милиционер доставлял ее в райком партии как скандалистку. Костюм выступал как антиатрибут женственности: она была так закутана, что нельзя было определить ни возраст ее, ни внешность.

Райком был в фильме местом священным, Соколову приводили к первому секретарю. Секретарь в своем белом свитере представлял не столько сильный пол, сколько ангельский чин (его идеологическая компетентность заверена была личностью Б. Блинова – исполнителя роли Фурманова в легендарном уже «Чапаеве»).

Ангел-хранитель сразу прозревал идейную непорочность Соколовой, отчаянно ругающей свой колхоз: ее лепет совпадал с только что опубликованной исторической статьей Сталина «Головокружение от успехов», которая выступала в качестве заведомо истинного, сакрального текста, а заодно и датировала время действия фильма. Существеннее, впрочем, дата появления картины – 1939 год [317].

«Прежде» фильма относилось таким образом не к классическому «до семнадцатого года», а к актуальному «до коллективизации», иначе – до второй сталинской революции.

Стиль фильма – соцреализм в специфическом смысле этого слова: реализм, ушедший как от эстетики документальности (театральная смысловая подсветка кадра, например), так и от интеллектуальной метафоричности авангарда. Реализм стиля служил натурализации смысла истории Александры Соколовой: разрушение старого, патриархального быта через разрушение традиционной патриархальной семьи. Соперником мужа при этом выступал не другой мужчина (например, тот же секретарь), но партия, призывающая Александру к выполнению гражданского долга. Ее выбирали председателем колхоза. Обиженный муж уходил из родного села на заработки.

Если низкая, душная изба олицетворяла в киногении фильма изначальную забитость русской бабы, то пейзажные кадры спящего села были метафорой ее же спящей силы, традиционно переходящей в просторные сцены коллективного сельского труда (сила проснувшаяся).

Как ни забавно может показаться, сексуальное начало героини (а Вера Марецкая, не стесняясь советского целомудрия, буквально излучала его) реализовалось в картине (в полном согласии с Фрейдом, впрочем) через символ… галош. Тоскующая по мужниной ласке Александра дарила на свадьбу молодоженам-передовикам новенькие галоши (фрейдистский символ желания). А когда на исходе свадьбы деверь, посягающий на ее честь, прокравшись к ней в избу, воровато снимал те же галоши, Александра окатывала его водой (тоже, кстати, символ – женский). Зато, мечтая о муже, она доставала детскую обувку и долго смотрела на нее…

Но, понятно, либидо Александры (привет тому же Фрейду) сублимировалось в ее соревновательность с мужем, которого она любила, но предпочитала колхоз.

И наконец, очень важно отметить обязательное для советского «героя» причащение кровью. Враг народа (его обязательные атрибуты – очки или пенсне и портфель) стрелял в нее (театральная подсветка), а раскаявшийся муж ее спасал.

Оппозиция «мужское – женское» привычно выражалась в фильме через трудовую соревновательность. В советском фильме женщина часто выступала по отношению к мужчине как персонаж не только равноправный, но и «передовой», «сознательный». Когда бабы поставили колхоз и вернувшийся с повинной Соколов почти догонял жену в труде, ее выбирали в Верховный Совет, и она снова оказывалась впереди.

Если райком был местом сакральным, то Кремль – само небо, и здесь патриархат полностью возвращал свои права. Александра Соколова, эмансипированная женщина и член правительства, оказывалась исполнительницей другой всеобъемлющей Воли:

Овация. За спиной Соколовой на трибуне появляется Сталин.

– Ура товарищу Сталину!

– Великому Сталину ура!

– Да здравствует товарищ Сталин!

Соколова теряет тетрадку с выступлением, и Сталин, улыбаясь, предлагает ей говорить.

Заключительная речь Соколовой – почти что речь медиума:

Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная, живучая… И подняли нас сюда, и меня вот, на эту трибуну, партия и советская наша власть. Дом ли строим, лес ли рубим, едим ли, пьем – ведь это все вторая половина дела, а первую-то половину за нас Ленин и Сталин сделали. Так будем биться за них… до самого нашего смертного часу!

Таким образом, при всей эмансипированности Соколовой на деле она оказывалась достоянием патриархального, государственного, а если быть точнее, квазирелигиозного порядка вещей, где секретарь райкома (ангел-хранитель) передавал ее душу непосредственно в божественные руки.

Это, разумеется, лишь обглоданный идеологический скелет селедки, который остается на тарелке, когда селедка съедена. На самом деле режиссеры А. Зархи и И. Хейфец собрали на редкость талантливый актерский состав – кинематограф 30-х вообще был актерским по преимуществу. Замечательная Марецкая, которая, в отличие от стилизованных барышни-крестьянки Ладыниной и американизированной Орловой, полна была земной – не столько даже женской, сколько бабской – силы; хитроватый, справный мужичок Ванин (Соколов-муж), тщетно догоняющий жену; молодой весело-характерный Крючков в роли деверя с галошами плюс относительно «прозрачный» стиль сделали картину не только классическим текстом кино 30-х, но и осуществили превращение «истории в природу» (по Р. Барту) столь успешно, что Александра Соколова надолго стала живым и обаятельным олицетворением социалистической эмансипации женщины. Недаром знаменитый плакат военного времени «Родина-мать зовет!» если о ком и напоминал, то о ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: