Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему 30–40-е годы? Я выбрала это время потому, что в нем многое коренится, и потому, что многое в нем остается не только не изученным, но даже и не замеченным.

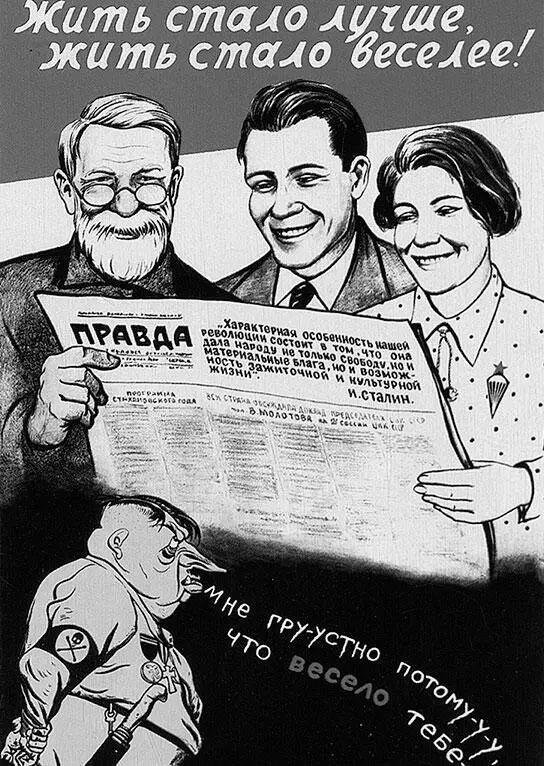

Наш советский народ пережил жесточайшую диктатуру. Эта диктатура имела одну особенность: она осуществлялась при энтузиазме большинства. Можно смело сказать, что это было заблуждение утопического, мифологизированного сознания. С точки зрения этого сознания, 30–40-е годы были годами повального торжества идейности, скажем иначе: идеологической индоктринации, коллективизма и унификации. 30-е считались своего рода «золотым веком» советского образа жизни, культуры, искусства социалистического реализма.

На пороге новых времен 30-е подверглись таким же яростным нападкам как раз потому, что образ их, характеристика в общественном сознании остались неизменными, хотя и с обратным знаком: унификация, индоктринация, дегуманизация. В самом общем виде – с птичьего полета – это так и есть. Но как человек, заставший это время (хотя и в детстве), как человек, переживший затем многие периоды нашей истории, я не устаю задавать себе «детские» вопросы.

Почему при почти нулевой общественной морали (раскулачивание деревни, процессы «врагов народа» в городах) личная мораль была несравненно выше, чем сегодня?

Почему люди, которым почти ничего не платили за труд, работали не за страх, а за совесть?

Почему при общей несвободе могли (если их прямо не убивали) найти свою «экологическую нишу» Платонов, Булгаков или Зощенко, Шостакович или Прокофьев, мог быть удивительный расцвет театра и музыки?

Как свидетель этого времени, хотя и из-под стола (или с точки зрения лягушки, как говорят в живописи), я высказываю предположение, что 30-е годы не были конечным продуктом диктатуры и ее «золотым веком». Что, напротив, это было переходное время, когда революционаризм 20-х стал преобразовываться в прагматическую, практическую сталинскую диктатуру – Большой террор, как его называют историки, но быт и культура, пережившие радикальную ломку, все еще сопротивлялись унификации, сохраняя неоднородность, негомогенность, многоукладность, которая внешне упростилась только после войны, когда наступила ждановщина. Зато многоукладность 30-х несла в себе возможности для будущих перемен.

Таково краткое объяснение темы.

Культурная ситуация в СССР 30–40-х годов обычно изучается в рамках господствующей тоталитарной доктрины, закрепленной организационно Первым съездом советских писателей и созданием Союза писателей, теоретически же – формулировкой нормативного постулата социалистического реализма, распространяемого на все виды искусства. Номинально постулат соцреализма был господствующим: он составлял основу преподавания в школе и в вузе, служил критерием для работы издательств и журналов, для многочисленных «госприемок» произведений изобразительного искусства, спектаклей, фильмов и прочее. На уровне институции – будь то органы государственного управления (Комитет по делам искусств), партийное или общественное руководство (творческие союзы) – идеология «заказывала» ту культуру, в которой была заинтересована. Но действительно ли идеология охватывала всю область культуры, реально функционирующей, бытующей в обществе?

Кажется, Герцен заметил, что от дурных российских законов есть лишь одно спасение: такое же дурное их исполнение. Это в полной мере относится к области идеологии. Она могла заказывать культуру «на входе» и контролировать ее «на выходе», но реальное бытование культуры в обществе лишь отчасти подчинялось этому диктату. На самом деле оно было многослойней, многосложней, «плюралистичнее», как принято сейчас говорить. Напомню: даже официально советское общество считалось классовым до самой сталинской Конституции 1936 года. Если быть ближе к практике, то правильнее назвать его многоукладным. Шли мощные процессы миграции: насильственной (раскулачивание) и естественной, географической и социальной (урбанизация). Русская деревня начала тот исход в город, который к сегодняшнему дню почти обезлюдил ее. В процессе формирования советской партократии еще наличествовало множество переходных микросостояний. Вчерашние крестьяне шли на заводы, и они же учились в техникумах вместе с детьми служащих, которых не брали в университеты за происхождение: они должны были «провариться в рабочем котле» – получить высшее образование было легче рабочему или крестьянину. Из раскулаченных оседали в городах домработницы, без которых нельзя представить себе быт 30-х. Эти советские Арины Родионовны приносили в дом свои представления. В годы воинствующего атеизма водили детей в церковь, даже крестили их тайком. С другой стороны, лишенцы – то есть люди, лишенные прав состояния за не-рабоче-крестьянское происхождение, – шли работать в учреждения, принося туда свою «старую» культуру. Воспитание детей, казалось бы, целиком отданное советской школе, не ограничивалось деревенскими сказками и религиозными привычками домработниц и нянь. Так же широко распространены были в быту детские группы с иностранными языками, которые держали дамы «из бывших».

Обычная советская женщина, жена и мать, работая по восемь – десять часов в сутки, не имела времени ни на быт (очень трудоемкий), ни на детей, и нуждалась в помощи домработницы и «бонны», которая гуляла с детьми и обучала их языку (самым распространенным в моем детстве был немецкий; мы не только читали, но и писали еще готическим шрифтом). Уроки музыки и языка были так же типичны, как домработницы. В быту оставалось немало сфер частного обслуживания, коль скоро государственная сфера была низкого уровня или вообще отсутствовала. Платья шили (чаще перешивали из старого) частные портнихи, обувь чинили частные сапожники. Молоко, сметану и прочее молочное возили в город пригородные молочницы. Овощи покупались на рынке (Москва, как и прочие большие города, еще окружена была кольцом огородничества).

Огосударствление быта было таким образом далеко не полным: он весь был пронизан частным сектором еще долго после отмены Новой экономической политики.

Менялся состав партийного и советского руководства: на смену революционерам с подпольным стажем приходили выдвиженцы – люди из глубинки, выдвинувшиеся на борьбе с троцкизмом, – вертикальная мобильность была высокой.

Общество во всех направлениях было пересечено маргинальными состояниями, малыми стратами, которые к тому же вынуждены были сосуществовать в условиях коммунальных квартир, где соседей не выбирали (кроме разве случаев «самоуплотнения»: Эйзенштейн жил в одной из комнат бывшей огромной квартиры доктора Штрауха, отца своего сотрудника).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: