Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Название:Зубы дракона. Мои 30-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085235-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы краткое содержание

Зубы дракона. Мои 30-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мысль о сравнительной ретроспективе советских фильмов с нацистскими пришла нам с соавтором Ханютиным во времена, теперь уже незапамятные, когда для фильма «Обыкновенный фашизм» мы проглядывали в спецхране Госфильмофонда пропагандистские ленты из архива Геббельса.

Когда четверть века спустя из стадии замысла она перешла в стадию проекта и вышла на экран Московского кинофестиваля, оказалось, что программы перекликающихся фильмов довольно стройно складываются в иерархическую, сакрально-подобную структуру. Обе идеологии при всех несовпадениях, не говоря об острой вражде, претендовали на роль квазирелигии, которую, худо-бедно, они собой заместили, притом не только на официальном уровне. Структура ретроспективы была задана не столько нами, сколько логикой самого материала и соответствовала самому общему описанию религии.

Кадр из фильма «Веселые ребята».

Волею судеб оказавшись в Америке (как раз с упомянутой выше ретроспективой), я стала «насматривать» голливудское кино той же «классической» поры. Оно было неисчерпаемо. Но, как ни странно, перекличек с малочисленным отечественным оказалось куда больше, чем можно было a priori предположить. И даже не столько с «советским Голливудом» Александрова, сколько с той отечественной разновидностью масскультуры 30-х, которую Владимир Паперный удачно окрестил «Культура Два» [167].

Новая эра принесла новые терзания и сомнения в общем термине «тоталитаризм».

«Но строк печальных не смываю».

Как бы ни менялись подходы, углы зрения и термины, разница между кино диктатур, претендующих на роль религий, несравнима с разрывом между ними и кино не -диктатур, иначе – демократий. Это было дано мне «в ощущении», когда я по каплям собирала ретроспективу Sov-Am . Киномифология Голливуда не выращивала квазирелигиозной вертикали – на то Америка была христианской, – и сравнительные программы располагались в широком диапазоне, не по вертикали, а по горизонтали. Это я знаю не из теории, а практически, на уровне отдельных фильмов.

У нас и у них

В советской кинематографии становлению «Культуры Два» предшествовал фактический переворот 1929 года – одно из проявлений второй сталинской революции. Импорт иностранных картин, в том числе американских, в 20-х годах еще достаточно широкий, прекратился почти совсем, в частности, по валютным соображениям. В прокате наступил режим автаркии. Революционный авангард, требовавший экзорцизма «буржуазного кино», впрочем, тоже остался внакладе. Если он и считался массовым, то роль кассового кино он выполнить не мог. Меж тем в малограмотной стране, вступившей в пору ускоренной урбанизации, кино действительно было «важнейшим из искусств».

Переходу к «классическому» фильму способствовал и технический переворот: наступление эры звука. «Говорящее кино» само собою стало более повествовательным, прозрачным и общедоступным, приблизившись ненароком к типу американского «классического» же фильма. На повсеместное озвучание советского проката уйдет, впрочем, еще десятилетие (звуковые фильмы долго тиражировались и в немом варианте).

Эпоха Sturm und Drang , сделавшая имя Эйзенштейна флагманским, а советский авангард явлением всемирным, оставившим свой след в том числе в Голливуде, больше не была столбовой дорогой, а при случае революционный фильм мог подпасть и под ярлык «формализма». От кино требовалось стать фабулятором, рассказчиком, бардом, ашугом и акыном.

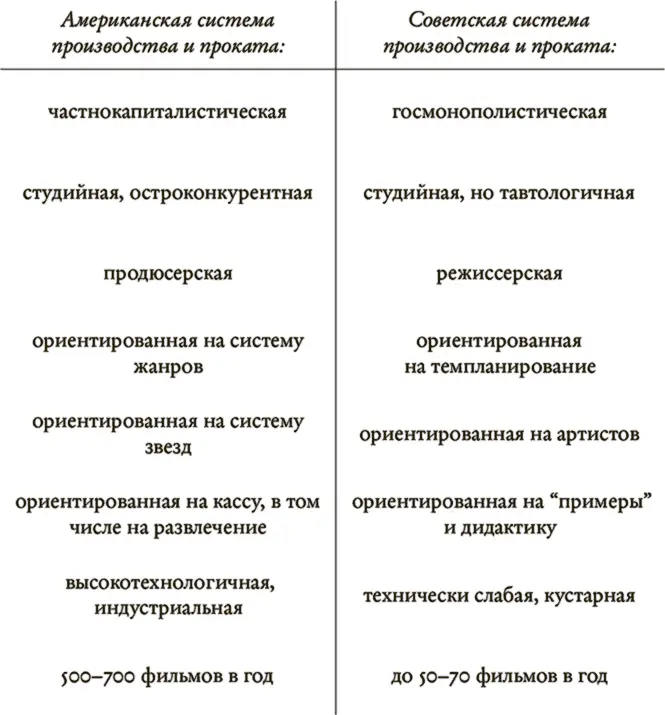

Эти местные, «отраслевые», последствия сталинской революции делают сравнение лент советского и голливудского кино, с одной стороны, легче, с другой – проблематичнее. Во многих отношениях эти кинематографии стали антиподами. Например:

Это, разумеется, только верхушка айсберга, но она обозначает границы сравнимости. Особенно трудным делает сравнение, как ни странно, количественный фактор, десятикратный масштаб американской продукции, a с ним – разброс жанров, категорий, уровней и проч.

Действительно, Голливуд был «фабрикой грез» – ударение на обоих словах. При устойчивости жанровых канонов, уровень его вариативности был все равно несравненно выше. Кажется, нет такой страты, профессии, группы или закоулка общества, куда бы не заглянуло американское кино той поры (не говоря о фантастических жанрах и ужастиках).

Президенты, судьи, бизнесмены, миллионеры, коррупционеры, владетели латифундий, менеджмент всех уровней, генералы и солдаты, газетчики, юристы, полисмены и частные детективы, провинциальные барышни, деловые женщины, гёрлс, клерки, погонщики коров (ковбои), бродяги-хобо, черная прислуга, полубеспризорные подростки, бутлегеры, джи-мены и шерифы, фермеры, сезонные рабочие, старлетки и звезды, джазмены, продавцы, брокеры, инженеры, летчики и летчицы, спортсмены, а также хорошие и плохие мужья и жены, отцы, матери, дочери и сыновья, не говоря о прочих, заполнили поделенный между компаниями и расчерченный на жанры экран.

Напротив, ориентированный на новое, на уникальность и «искусство», советский экран оказался в этом смысле куда однообразнее. Если американская славистка Катерина Кларк, исследуя феномен соцреалистического романа, вывела алгоритм «большой семьи» со «стихийными» сыновьями, которых дисциплинирует отец, и это, по Кларк, основополагающая динамика сюжета [168], то архетип фильма, выпаренный независимо от нее на фоне «перестройки» советским киноведом Лилией Маматовой, выглядит еще беднее [169]. В треугольнике «простой человек», «партийный лидер» и «вредитель», второй, подобно отцовской фигуре у Кларк, наставляет первого на путь труда и разоблачения «вредителя». Впрочем, последнего может и не быть, он фигура факультативная. Зато наставничество на путь идейности и трудового подвига и есть столбовая дорога (на которую, кстати, отнюдь не виртуальные партийные руководители постоянно наставляли не всегда и не вовсе послушных деятелей искусства). Так что в конце концов список советско-американских оппозиций в кино можно свести к общему знаменателю: бедность – богатство.

И все же два десятилетия спустя после очередной, ныне капиталистической, русской революции слова «великое советское кино», помимо стёбного смысла, сохранили то же терминологическое значение, что и «классический фильм» в Голливуде. И «рессентимент», как говорят социологи, или «реставрационная ностальгия», если воспользоваться выражением Светланы Бойм [170], его все же не исчерпывают. В отличие от нечитабельных романов, оставшихся историкам, немалая часть этого наследия сохраняет свою витальность. Его заслуженные и народные артисты, которых нынче переименовали в звезд; романтическая мифология его «избранного» (по Базену) историко-революционного жанра; задор его музыкальных комедий (они же мюзиклы); его эмансипированный женский пол всех возрастов и состояний и мужской – чаще всего героический; его убогий, но прихорашивающийся быт; его юмор, разбредшийся в языке на пословицы и поговорки, а главное – энергетика – сделали его полноценной советской масскультурой многомерных 30-х (ни советский тезис всеобщего энтузиазма, ни постсоветский – поголовного страха не описывают их сколь-нибудь полно). Теряя вместе с инновационным порывом авангарда мировой статус, советское кино зато приобретало действительно массового отечественного зрителя. Не требуя от него рефлексии, оно взамен предлагало эмоциональную вовлеченность. Рассказывая свои незатейливые истории, оно придавало им ранг мифологемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: