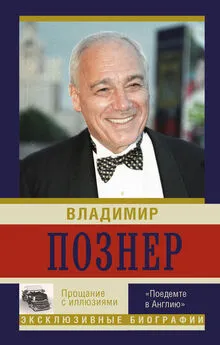

Владимир Познер - Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»

- Название:Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091890-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Познер - Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию» краткое содержание

Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Потому, что там жил мой любимый писатель Уильям Фолкнер, – последовал ответ.

У Фила отвисла челюсть. Вспоминая этот случай, он часто добавлял: «Интересно, сколько американцев знают об этом?»

Немногие, это факт.

Почему же американцы так слабо знакомы с собственной великой литературой? Почему в Америке процветает бульварное чтиво? Отчасти ответ кроется в том, насколько Америка стала рыночной страной, в которой все – в том числе и литература – рассматривается прежде всего как товар.

На вручении медали «За лучший мир». Слева направо: Фил Донахью, Марло Томас, я, Тед Тернер. 1987 г.

Это же явление наблюдается и в кино. Не будем говорить об исключениях, но основной рецепт американской киноиндустрии строится на трех ингредиентах: хай-тек, хай-секс и хай-вай, что я передал бы по-русски как ТСН n, или Технология-Секс-Насилие в энной степени. Достаточно сравнить фильмы семидесятых-восьмидесятых годов с теми, которые производились в тридцатых-сороковых. Разница поразительная. В тех картинах речь идет о политике, о демократии, о проблемах маленького человека – разумеется, лишь в определенных рамках, ведь именно тогда Голливуд получил прозвище «Фабрика грез». Но чем же является Голливуд сегодня? Тем же, чем и был всегда: отражением общественного пульса Америки, ее совести; сейчас этот пульс бьется сильно и ровно, как и должен биться пульс общества, которое озабочено состоянием своего здоровья и потому в значительной степени бросает курить, начинает бегать трусцой, «качать» мышцы, заниматься аэробикой – до такой степени, что, умирая, старики выглядят молодыми; что до общественной совести, то она блаженствует от ощущения особой роли и положения Америки. Пульсу нравится то, как он бьется, совесть кайфует. Пульсу совершенно не хочется учащать свой ритм, уж не говорю – пропускать удары, а совести ни до чего нет дела. Все славно.

На подписании Женевской конвенции

Откуда это изменение американского кино и литерат у ры? Нет ед и ного и полног о о твета, но есть некоторое соображение, отсылающее нас к политике и к корням холодной войны. Кого первыми занесли в черные списки во времена деятельности печально знаменитой комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности, возглавляемой в конце сороковых – начале пятидесятых годов Джозефом МакКарти? Не тех, кто производил для американского экрана «грезы», не тех, кто делал второразрядные фильмы, официально отнесенные американской киноиндустрией к так называемым «Б-фильмам», не тех, наконец, кто дарил зрителю сверхпатриотические, обернутые в цвета американского флага, без промаха сражающие всех врагов, боевики во главе с самым главным суперамериканцем Джоном Уэйном. Нет, их не трогали, напротив, их восхваляли. А мочили, извините за не совсем литературное словцо (уж больно оно сооветствует тому, что происходило), тех сценаристов, режиссеров и продюсеров, которые страдали от наличия общественной совести, которым настолько все было не безразлично, что они тратили силы, талант и деньги, чтобы ставить перед собственным народом мучившие их вопросы. Владельцы киностудий быстро усвоили урок, который можно было бы сформулировать так: развлекайте зрителя, держитесь подальше от политики, но если не можете без политики, боритесь с коммунизмом. Что до совсем еще юного телевидения, то оно мгновенно поняло, что к чему.

В американских кино, литературе, телевидении появилась новая этика, которая косо смотрит на проявления политической или социальной озабоченности. Нужно развлекать, нужно относиться ко всему полегче, это приятнее всем и каждому, в этом не содержится никаких оценок. Если вы развлекаете людей, то вам нет дела до того, что происходит кругом, даже если это аморально и бесчеловечно. Ведь вы за это не несете ответственности . При этом людям вроде бы и невдомек, что лишенное социального содержания развлечение – тоже позиция, причем весьма красноречивая. Люди убеждают и себя, и других в том, что они нейтральны, более того, что нейтральность представляет собой высший уровень искусства и профессионализма. Это зеркальное отображение синдрома журналиста-объективиста, о чем я еще скажу. Согласно этой новой этике социально активный актер, продюсер, режиссер почему-то подозрителен, почему-то не дотягивает до уровня «подлинного» художника. Вы, не сомневаюсь, встречались с критикой писателя за то, что он, мол, слишком много места отдает политике, слишком социален. А вы когда-нибудь слышали, чтобы писателя обвинили в излишней «развлекательности»? Я ничего такого не припоминаю…

Понимание социальной ответственности, достигшее расцвета вместе с утверждением политических принципов «новой сдачи карт» Франклина Рузвельта, списано со счета, отправлено во Всеамериканский архив, чтобы собирать там пыль, как и множество других принципов, которые когда-то были такой же базисной частью американского образа, какой стала рейганомика. Например, профессиональные союзы. В тридцатых-сороковых годах профсоюзы в Америке являлись мощной социальной силой. Сегодня из шести работающих только один – член профсоюза (это больше, чем на Тайване, в Турции, Южной Корее, Греции и даже Франции, но гораздо меньше, чем когда-то в Америке). А что же сами профсоюзы? Изначально они бились за социальную справедливость, за справедливое распределение богатства. Но после окончания Второй мировой войны и начала холодной войны из рядов профсоюзов изгнали всех «левых», то есть как раз тех, кто сыграл ключевую роль в их зарождении и развитии. Что до профсоюзных боссов, то они договорились со своими прежними противниками, владельцами предприятий: платите нам как следует, и мы избавим вас от неприятностей. Американская экономика была на подъеме, так что все это сработало. Профсоюзы же потеряли свой стержень. Если прежде американских рабочих объединяло стремление улучшить условия труда, если они были движимы общими идеалами, то теперь каждый думает иными категориями: а что выиграю лично я? Изменился общественный взгляд на вещи, профсоюзы стали пользоваться гораздо меньшей поддержкой. Когда же в семидесятых годах экономика застопорилась, профсоюзы были уже не те, и оказалось намного проще ослабить их, вызвать недовольство ими, обвинить их в инфляции, выставить их прибежищем гангстеров. Профсоюзы не нашли чем ответить, поскольку продались в лице своего руководства.

Какое отношение это имеет к искусству и литературе? И какое – к роли интеллигенции, к роли инакомыслия? Самое прямое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Васкан - О космосе, или Прощание с иллюзиями [litres самиздат]](/books/1149509/pavel-vaskan-o-kosmose-ili-prochanie-s-illyuziyami.webp)